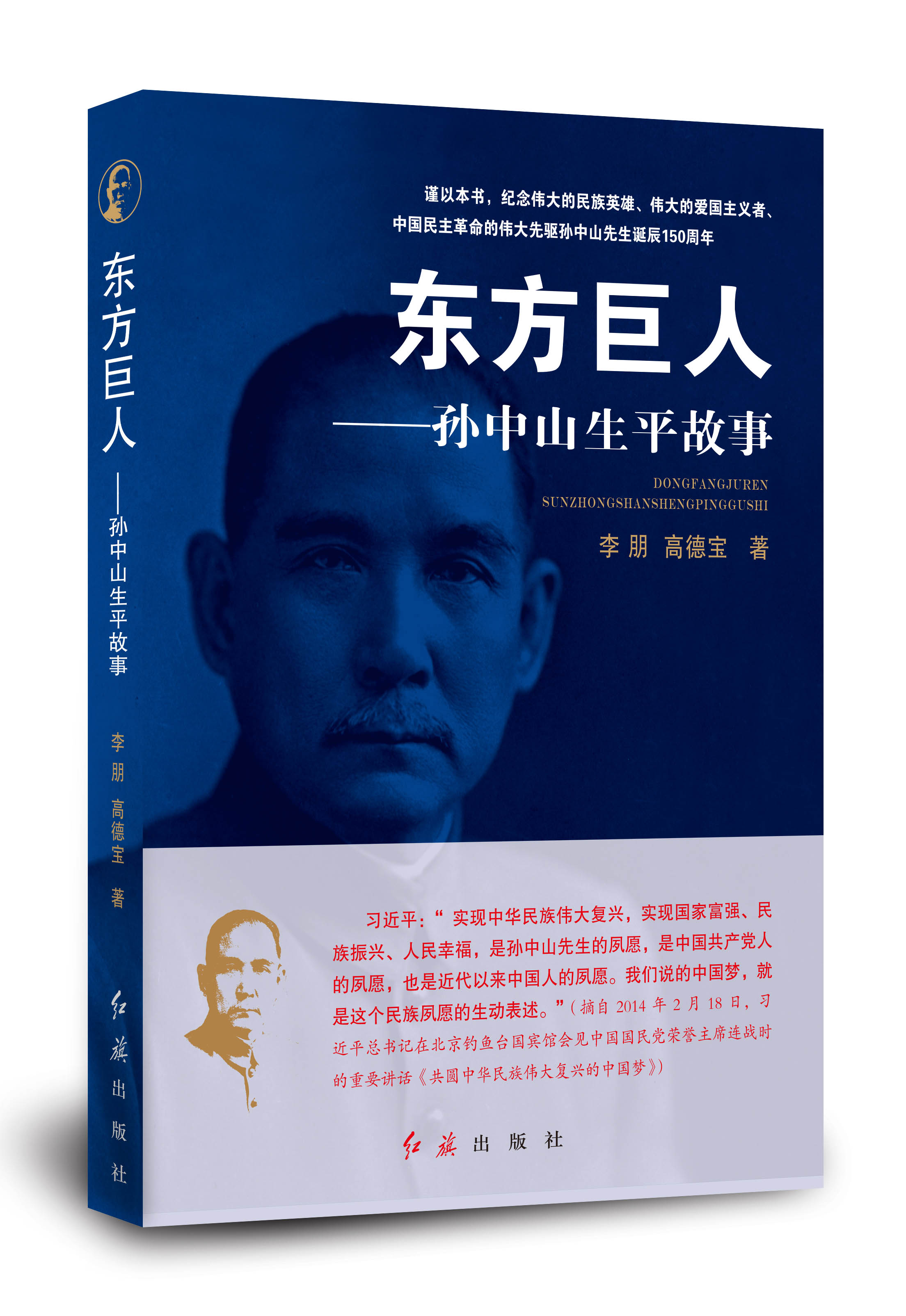

《东方巨人——孙中山生平故事》书摘

2016年12月28日 16:11 红旗出版社 李朋 高德宝

三、探求救国救民的道路

1883年夏天,孙中山辍学回国。开阔的视野,新的知识和观念,变革社会的热忱,“神圣的权力不是永恒的”信念……使他对阔别5载的故土感到陌生,而在心灵深处则杂糅着伤痛、忧虑和愤懑的情愫。他从香港换乘返乡的沙船,初入国门便受到清吏的多次扣留和勒索,他不禁向旅客们疾呼:“中国在这些腐败万恶的官吏掌握中,你们还坐视不救吗?”回到梦魂萦绕的翠亨村后,他一度留居家园———这是亲人们的意愿———参加耕作和继续自修。但是,封建专制主义君临下的黑暗和愚昧,令他深感窒闷和厌憎,他在一些场合抨击官府的弊端,希冀采取修筑道路、防御盗贼等改良乡政的措施。同村的青年陆皓东、杨鹤龄与他过从甚密,他们常常在一起读书和议论时政。陆皓东曾经顶替虚额参加本县团防检阅,十分惊异于兵勇多由烟民、乞丐充数。他们从这种腐朽的现象得出论断:只需数十名健儿,便可袭取虎门炮台;疲沓的清朝兵勇完全不堪一击。

原北帝庙关圣公神像图

卢慕贞

平静的乡居生活并不长久,他们的反封建迷信活动掀起轩然大波。孙中山还在檀岛时就已经反对崇奉关帝之类的偶像,翠亨村乡民膜拜北帝庙中的木雕泥塑益发使他反感。“劝勿妄信” 没有效果,他便和陆皓东进入庙堂中把北帝手掌的直竖的中指折断,又将左廊殿内金花娘娘塑像的脸蛋用指甲画成大花脸,还对北帝大加申斥。笃信神灵的村民颇为惊恐和愤怒,把亵渎神像者视为“疯孩子”。孙中山的父亲只得答允修复神像,他则被迫前往香港。他在进入英国基督教圣公会主办的拔萃书室后不久,就与陆皓东受洗为基督教徒。真正使他后来摈除各种宗教观念的主要因素还是科学:“余于耶稣之信心,随研究科学而薄弱……颇感耶稣教之不合论理,因不安于心,遂翻阅哲学书籍。当时余之所心,大倾向于进化论。” 在后来的日子里,他的战友甚至“永不见其至教堂一步”。