《东方巨人——孙中山生平故事》书摘

2016年12月28日 16:11 红旗出版社 李朋 高德宝

第一章

生于忧患 少年立志

孙中山不同于半封建半资本主义式的维新派“君子”们。他的童年和少年时代是在贫苦农民和华侨企业家的家庭中度过,且又受过“欧洲式的教育”,比较了解西方社会,精神世界中蕴涵着较为激进的民主主义因素。在他的心目中,古老的帝国和至尊的皇冠并未环绕着神圣的光环,否定现存社会秩序的造反行动,决非大逆不道。他是近代中国新型知识分子的代表,较少承受因袭的重担。因此,当他意识到维新思潮的局限,加以激进的民主主义因素的增长,就必然在一定的机缘下跨出关键的一步。

一、“贫困之农家子”

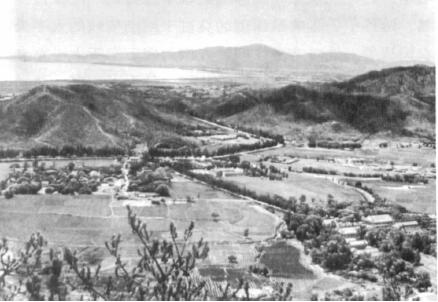

广东省自唐宋特别是明清以来,开始以“富而通” 著称。处在南部香山县(今中山市)翠亨村的孙中山故乡却并不富饶: “负山濒海,地多沙碛,土质跷劣,不宜耕作。”仅有70余户的村庄大部分居民生计艰难,耕地多为地主、官僚占有并实行沉重的地租剥削。苛捐杂税,更是纷至沓来。

翠亨村——孙中山的出生地

孙中山出生时,家境十分贫困,他的父亲孙达成曾在澳门当过鞋匠,后来返乡租田耕作并兼更夫。他还有兄弟姐妹五人,其中两人早殇。全家居住在村边一间平房里。从6岁起,他就参加辅助性的农家劳动:随着姐姐到村外的金槟榔山割草砍柴,去塘边捞取水生饲料“塘漂” 和替人放牛,偶尔还同外祖父划艇出海取蚝。年纪稍长,便协助父亲下田耕作。他很少有鞋子穿。番薯成为日常的主食。贫苦的生活在他童稚的心灵上留下了深深的烙印,他后来曾自称“我是苦力,同时也是一个苦力的儿子。我生于穷人家庭,我自己仍然是穷人”。少年孙中山就已意识到“农民的生活不该长此困苦下去。中国的儿童应该有鞋穿,有米饭吃”。贫困的农家子弟的遭际使他“早知稼穑之艰难”,他后来倡导民生主义显然与“受幼时境遇之刺激” 有关。