《东方巨人——孙中山生平故事》书摘

2016年12月28日 16:11 红旗出版社 李朋 高德宝

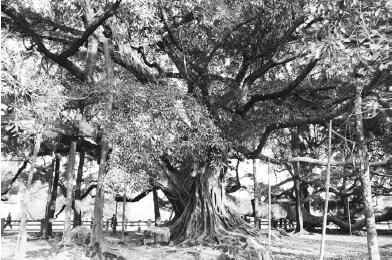

在香山的民众中蕴含着可歌可泣的革命传统。农民和水上居民掀起的抗争此起彼伏。迄于近代,更是如此。第一次鸦片战争期间,民族英雄林则徐一度驻节县城,水师提督关天培曾在香山辖属的磨刀洋迎击英国侵略军,广大民众保家卫国的英雄事迹更是广为流传。当然,给孙中山影响最深刻的莫过于刚刚覆败的太平天国农民起义。他时常坐在门外大榕树底下倾听太平军老战士冯观爽的忆述,英烈们的壮举令他无限仰慕,热切期望“洪秀全灭了清朝”,并深为这场轰轰烈烈的反清斗争的悲剧结局而惋叹。

大榕树下,孙中山常在这里听老人讲太平天国的故事

深植于人民中的反侵略、反压榨的战斗精神哺育了他,使他后来不止一次地赞扬故乡“不在地形之便利,而在人民进取性之坚强;不在物质之进步,而在人民爱国心之勇猛”。困苦的生活并未压倒这个聪明活泼的孩子,孙中山陶醉于自己的意趣中:游泳、捉鱼、捕鸟、放风筝、踢毽子、跳田鸡、劈甘蔗,样样喜爱。他还常常去附近的武馆观看三合会会员习练武术,或和小伙伴们在山野间模拟太平军同清军作战。“石头仔”——人们给他起了这样一个可爱的绰号,直到10岁,他才正式进入乡塾读书。他热衷于学习,为了节省油灯而在月光下阅读。但对一味背诵儒家典籍颇为不满,曾向塾师要求讲解“大学之道,在明明德”的释义。随着观察和思考能力的逐渐提高,周围的封建陋习引起他的反感。他厌恶赌博、蓄婢、纳妾,反对家人给姐姐缠足。由于劝阻赌博遭到殴打,又为诘责专横的胥吏险被刺伤。他还提出和思考过关于天地生死等哲理性问题,却是无从索解。社会生活的愚昧、窒闷和苦难,引发了好学多思的孙中山的困惑、痛苦和莫名的期盼。

孙中山早年求学的私塾