《李大钊传》

2016年12月26日 15:26 红旗出版社 郭德宏

第二章

探索救国良策 追求民主共和

永平中学求学,让李大钊眼界大开,深感“国势之危迫”,求学津门,深研政理,使李大钊政治上逐步走向成熟。北洋法政六年,李大钊创办《言志》,撰写诗文,鼓吹共和,激励民众。因其文章雄厚磅礴,时人将之与白坚武、郁嶷并称为“北洋三杰”。

永平中学 拓宽视野

1905年,16岁的李大钊到永平府参加科举考试。其间,府里接到清政府取消科举入仕制度的谕旨。他和参加考试的部分生员一起转入永平府中学。

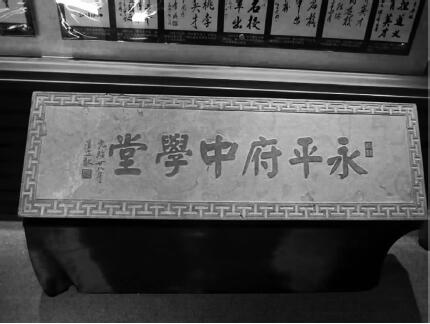

永平府中学建于1902年,校所设在“敬胜书院” 院内。李大钊入学前这里已招收两届学生,共4个班,约有一百六七十人。学生多来自本府各县,住宿由学堂安排。

李大钊进入永平府中学堂学习,是他整个人生道路的第一次重大转折,使他迅速成为开始具有现代爱国救国抱负的有志青年。

永平府,即今之卢龙县,在大黑坨村之西北,相距50多公里。元代称永平路,明代洪武四年(1372年),改称永平府。永乐十九年(1421年),明成祖迁都北京后,永平府直隶京师,成为畿辅之区。清代仍之。由于清王朝本来自关外,清帝要去关外祭祖谒陵,这里就成为通往奉天的必经之路,在这里设有行宫。永平府在军事上也有重要地位,1911年还在这里举行秋操。

永平府地处山区,府城依山势而建,20世纪初,这里人口约有3000人。知府大堂建于城内最高处的平山。永平府中学堂坐落于府城的西南的平山南麓。它的前身永平府敬胜书院,创建于清乾隆十二年(1747年)。清末推行新政后,光绪二十八年(1902年) “奉诏改称永平府校士馆”,进而又改为永平府中学堂。

永平府中学堂牌匾