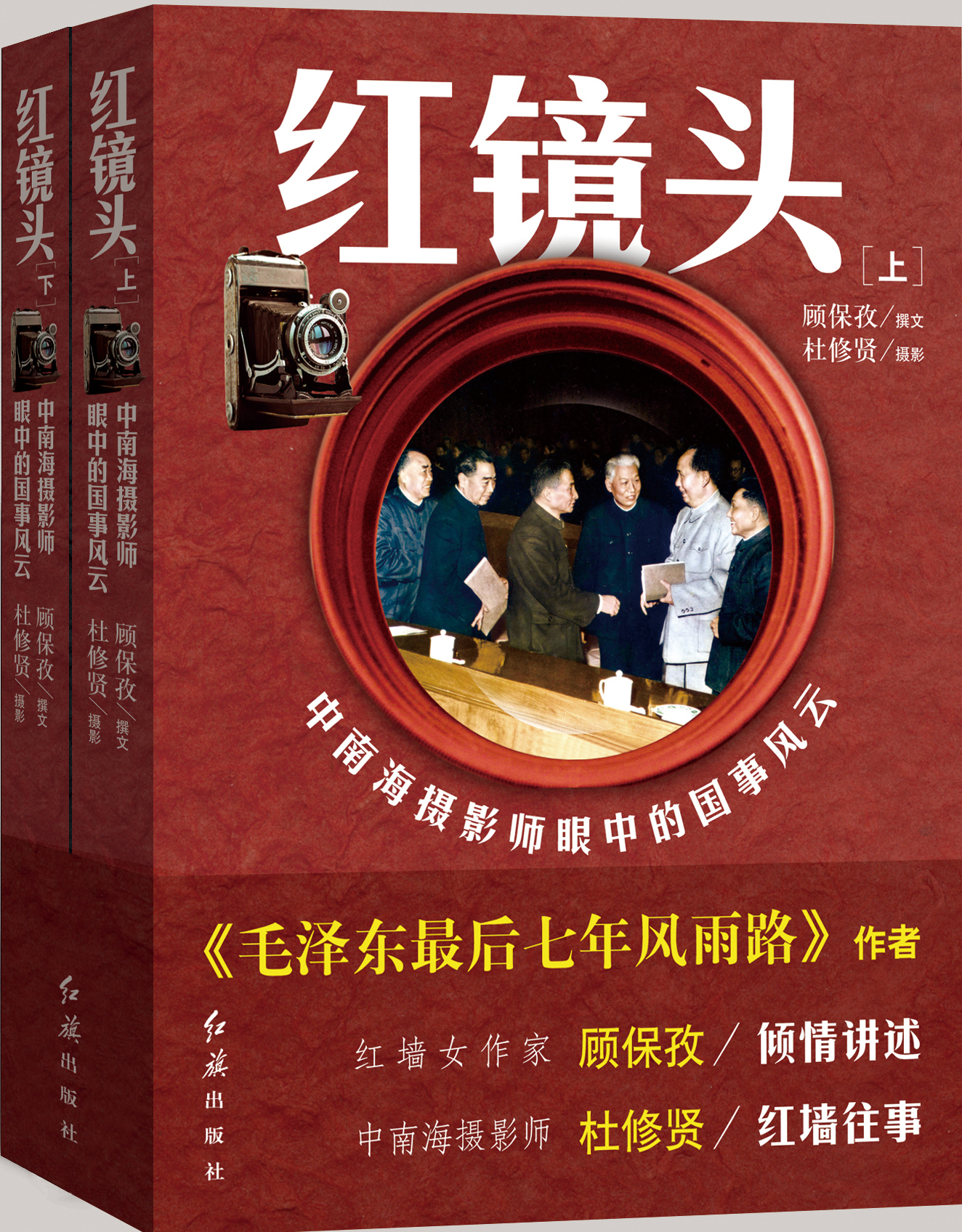

《红镜头》书摘

2016年10月19日 11:41 红旗出版社 顾保孜(作者),杜修贤(摄影)

只要有饭吃,去哪儿都行。当时我不懂得革命道理,只要有饭吃不饿肚子便会得到最大的满足。

我终于弄清了要去的地方,伤心地垂下了头:“我没有钱上学。”

他们先是一愣,接着仰头大笑:“傻兄弟,这是穷苦人的学校,是不收钱的学校。”

有这事儿?我懵懂惊奇地看着不远处人声鼎沸的报名处。

我随着教员的指头在表上填上了自己的名字,看着自己歪斜的笔画,心里就有一种好梦难圆的惴惴不安。

教员的指头又指着下一栏,叫填写父母的姓名。我僵然,赧颜不语。

“不识字?……小兄弟!你不够学校招生的标准,过几年再来,好吗?”

我红着眼圈退出了人群,依依不肯离去。

“小同志,你愿意在这里扫地打水当勤务员吗?”一个戴眼镜知识分子模样的人注视着我。

“我都会做。”他的问话我并没有听懂。什么叫勤务员?管他三七二十一,先答应了再说。“先生,我给人家扛过活,能做许多许多的活计,先生,留下我吧!”

“叫同志,革命队伍里不叫先生。”

“同……同志,让我留在这……革命队伍里,我会干好勤勤……务员。同志,留下我吧。”我急切地使用刚学来的新词句,结结巴巴地恳求这位教员,这是最后的希望。

我终于留在学校里当勤务员了。

如果那次我被拒之门外,真不知会漂泊到何时何地?我的人生会是怎样的?

我做梦也没想到我会有读书识字的一天,能懂得革命道理,懂得知识,懂得许多上辈人听都没有听过的事情。被“穷”的苦闷抽打的灵魂,现在豁然开朗了,仿佛打开一扇天窗,灵魂在没有压迫没有饥饿没有痛苦的乐园里徜徉。共产主义的理想和信念像巨大的支柱耸立在我稚嫩却很真诚的心头上。

如磐石般的支柱虽然经过风蚀雨淋,但,一直耸立着、支撑着,直到今天。

1940年夏天,正巧,学校里一位教员生了重病,要到延安治疗。病人去延安需要有人护送,学校领导问我。

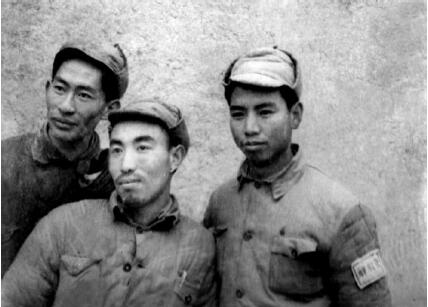

我(右一)和战友在延安。