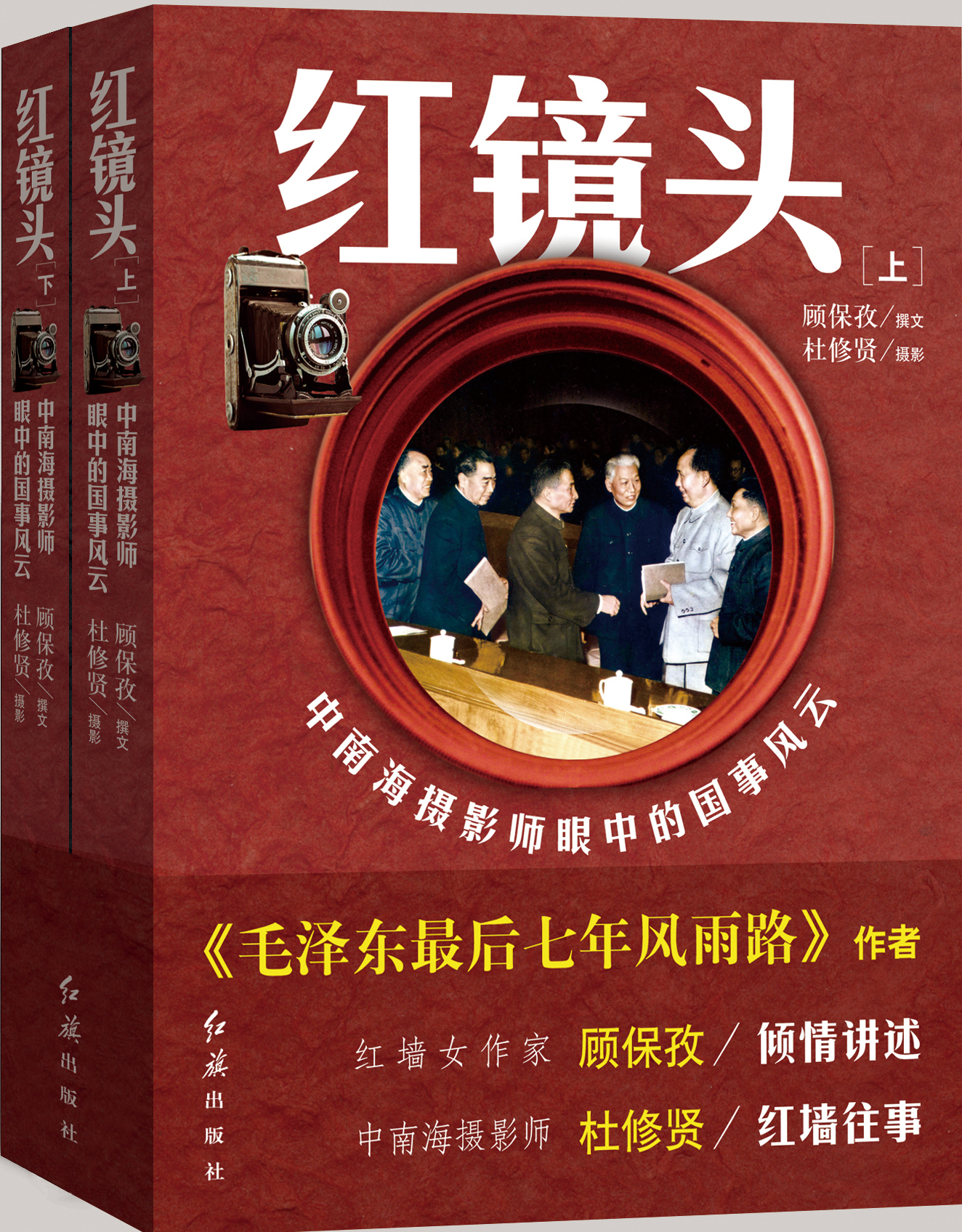

《红镜头》书摘

2016年10月19日 11:41 红旗出版社 顾保孜(作者),杜修贤(摄影)

世界上的事情千变万化,可有一点始终不变,就是贫穷和漂泊。

家,越搬越穷,越搬越高,最后住到山梁高处的窑洞里。窑洞愈高租价越便宜。

我提着哥哥姐姐曾提过的篮子,走上街头。

米脂的街,是用青石板铺成的,显得有厚重的历史感和文化的韵味。

米脂县城,一半在山上一半在山下,山上是窑洞,山下是砖房,贫富界限几乎是一目了然。

街西边的房子门面朝街洞开,放着各种只有富人才买得起的商品。可站在这里,只要一仰脸望望山梁上密密麻麻的窑眼,就知道这世上有多少穷人。

陕北的夏日,骄阳似火烤灼着大地。

西瓜堆旁,我汗流满面立在灼人的阳光之下,眼睛一眨不眨地注视着每一张瓜汁四溢的大嘴,极有耐心地等待瓜客们啃完最后一口。就在他们放弃瓜皮的刹那间,我的篮子便准确无误地接住那片甩落的瓜皮。几十年后,我细细回想当时的情景,是不是专注等待瞬间的耐性和对瞬间反应那么准确,从那个时候就已开始磨就?

我虽然口讷,但动作敏捷、机灵、手脚麻利,篮子里的瓜皮往往比其他穷孩子要满得多。6岁的我——用6岁的骄傲,高昂着脏兮兮的小脸蛋,用光脚板在石板街上使劲地踩响每一步。

渐渐地我长大了,心间好像多长了一根敏感的弦,四周的变化和人们的举止都能拨响它,这是充满自卑和痛苦的音符。

我才10岁,就饱尝了人世间因不平带给我的冷眼、耻笑和轻蔑。

1937年,我11岁。穷山恶水的土坳里几乎与世隔绝,好像战争与这个世界相隔很远。但自从我的哥哥被征兵去了南方的抗日前线,我们家就开始感受到日本侵略者的威胁。或许那时我还根本不懂战争的含义,并不知道父母是如何在穷日子里牵挂自己的长子。终于有一天,一封来自长沙的“光荣信”,彻底击碎了父母的牵挂。我的哥哥在长沙会战中战死。母亲几乎塌了精神支柱,把眼睛都哭坏了。她整夜整夜地哭啼……每当看见母亲一个人在山坡上烧纸哭诉时,内心就涌上一种仇恨,一种失去亲人才有的彻骨之恨。

一方水土养一方人。

李自成故乡的水土,好像特别能壮汉子们的身坯。我长得瘦高,但浑身的劲霍霍直蹿。男儿的血性迅速催化我的野心——我要自谋生路去挣大钱。

这个愿望一天比一天强烈。

一天,我和母亲推磨,单调枯燥地转圈,让我心烦,就忍不住将心里的困惑捧出来问母亲。

“妈,咱穷人一天到晚干活怎么还穷?那富人一天到晚不干活还有那么多的钱?”

母亲用古怪的眼光看着我,因为我胆怯羞涩之下渐渐显落出野性难驯和不让命运摆布的性情让她忧虑。