九秩回望——《家国天下 : 十户人家七十年》后记

2019年05月09日 15:30 红旗出版社 徐永辉

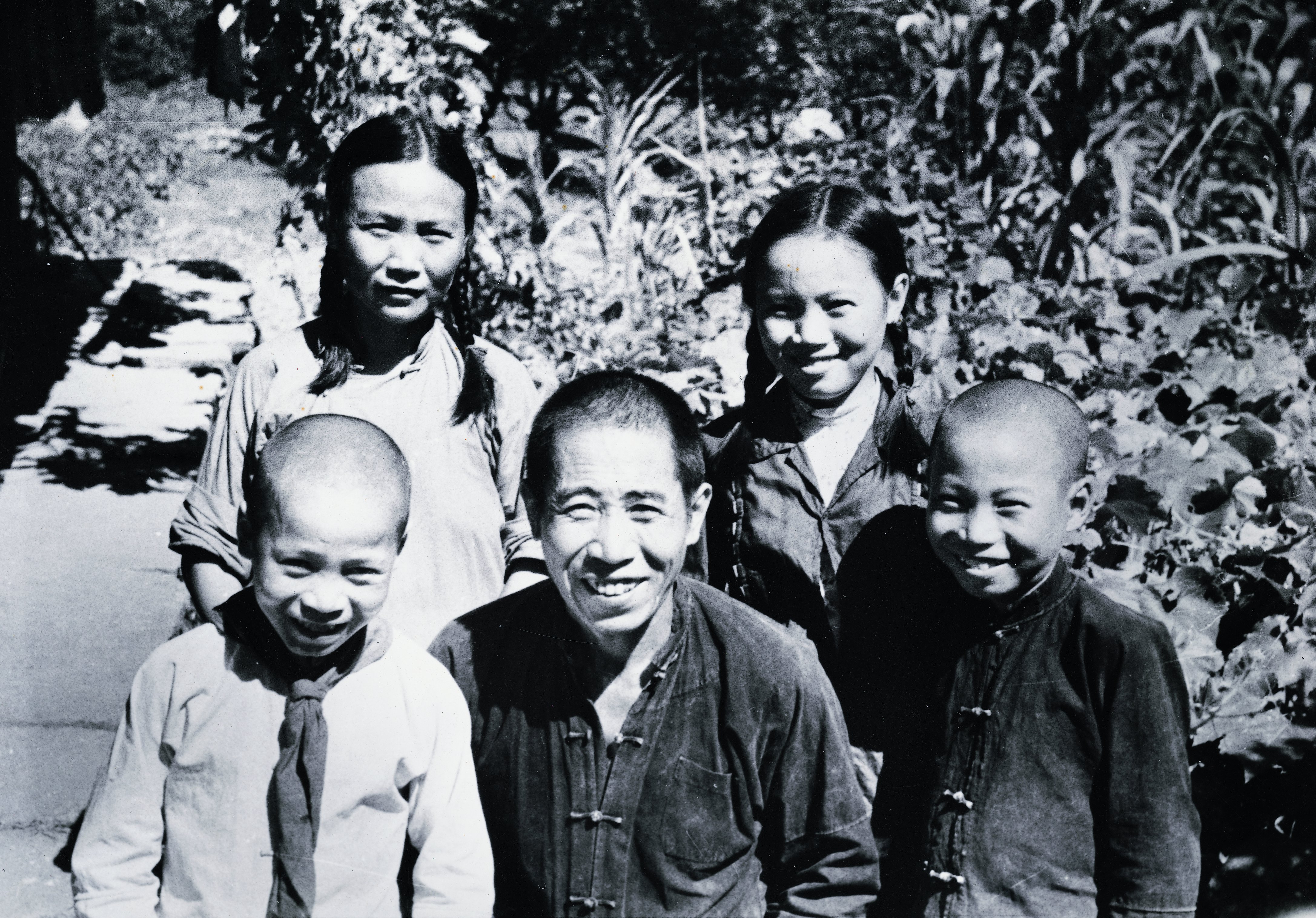

高阿二八十岁时,曾外孙女杨希晨向她祝寿。(摄于2004年)

八、相机“退休”后

1997年11月中旬,摄影组长叫大家同我一起吃夜饭,组长说:“今天,我们大家聚在一起,欢送徐老……”我一听,心中明白了,是时候要离开了。我立即把办公室钥匙拿出来,交给办事员叶寒青。

四天之后,我想起两件事:首先想到的是照相机,它陪了我四十年,帮助我出了“名”,如今把它放在床边的冷角落里,心里感到不是滋味,于是我又把它拿到客厅的书柜里,这样我吃饭时可以天天看见它……我心里实在舍不得让它离开我,因此我到郊区乔司镇看老朋友汪阿金时,和过去一样,带着照相机同去。

大约过了三个月左右,报社办公室打电话叫我去一下。那天是省里新调来的张曦同志和我谈话,他说:“今年是新中国成立五十周年了,你手上有不少资料照片,可以放在国庆报道里用,你回去写一份报道计划给我。”他又说:“你还是到原来的办公室去工作好了。”接着办公室主任李丹找我谈话说:“徐师傅,你工作上有困难吗?给你配一个助手吧。”我再三谢绝了。后来,李丹又找我谈了一次话:“徐师傅,你想好了没有?找哪一个人做你的助手?你喜欢谁,和我说一下,我去告诉他和你一起工作。”我又对他说,我真的不要别人来帮助我,不能给别人添麻烦。最后李丹又说:“你吃饭就到二十七楼(当时报社的对外餐厅)去,吃面和蛋炒饭都可以,你签我的名字就可以了。另外,你工作上有朋友来,也可以到楼上去吃,超过两百元时,把发票带给我签字去报销。出去用车可以打的,或者报社派车,工作上的费用实报实销……”这是报社领导对我的关心,不过二十七楼我一次也没有去过,再后来人事处每个月给我发食堂的饭票。我心想,我工作到现在,从未碰到过这样关心体贴的好领导,如果我能和他一起工作十年八年,多幸福呀!就算工作到累死,也心甘情愿。

这让我想起1953年到余姚庵东采访的经历。当时天晚了,我在车站边的小客栈里住下来,住宿费一夜五角钱。回来后,我拿着发票去报销,结果当时的办公室韩副主任在发票上批示:不准私自住旅馆,必须到县招待所去住。火车站到县招待所有两三里路,坐车还要车费,而且县招待所住一夜要八角钱,两项合起来花的钱更多;我住在火车站边上,价钱便宜,又可以一早去赶长途汽车……所以我也在这张报销单上写了一段话:有这样不懂事的官僚主义的人……当时财务科孙科长看到我写的这段话,立即拿了一张空白报销单,叫我重写一张报销了。从此以后,我出差坚持住便宜的小旅馆,有时住在澡堂里,我认为能为公家节约一点是一点。现在我出差也是和过去一样,尽量节约,有时限于实际情况超过标准了,我就自己付钱;有时就到乡政府和乡干部一起拼着住。我们去拍照片,艰苦一两天算不了什么。当然,我是浙江日报社的记者,遇到县领导安排的住宿,即便要花两三百元也要住下来,这是我们报社的形象。

总而言之,我喜欢往下边去,和群众在一起我感到十分开心,而且能得到生动的报道线索……例如《抢仙牛》和《开心里格来》等报道,都是从群众中来的新人新事。“抢仙牛”这个标题,受到当时出差在杭州的新华社副社长穆青的表扬,起初他看到“抢仙牛”这个标题,感到好奇,为什么叫“抢仙牛”?原来是一个好干部的名字叫田仙牛,因为他工作干得好,帮助群众解决了许多困难,因此村里的群众争着要这个干部去工作……

我心里记着许多农民,他们鼓舞我在工作中发扬艰苦奋斗的精神。兰溪县大塘乡有位六十八岁的陈招娣,有一天她看到我一个人站在河边近两个小时,就走近问我找谁,我说找黄卫兴,她立即说,黄老头到城里赶集市去了,要到下午三四点钟回来。然后她就拉着我到她家里去吃午饭。我再去时,带了一些老人喜欢吃的糖果和糕点。第四次去看她时,兰溪报社的记者王启东(音)得知我要去看老人,就主动陪我去。那天见到的场面,使王记者发呆了,陈老太拿出一钢精锅的鸡蛋和落花生,叫我们吃。这些善良、淳朴的老百姓叫我怎能不想他们呢?群众鼓舞着我去干工作,我心中充满快乐。

我想起第二件事。1984年11月《中国记者》杂志发表了我写的《历史一页》,配了一条编者按:“新闻摄影的功能和特性,决定了它具有无可辩驳的可亲性、可信性和见证性。《浙江日报》高级记者徐永辉同志,深刻认识和充分发挥新闻摄影的这一特点,他三十五年如一日,跟踪拍摄了普通农民一家的生活变迁,从一个侧面深刻、生动地反映一个历史时代的进程,证明了这样一条真理:没有共产党,就没有新中国,就没有人民的一切!因此他的照片,具有很高的历史价值和文献价值。徐永辉同志的跟踪摄影,体现了一个革命新闻摄影工作者的党性和胆识。本期发表他写的有关跟踪摄影的文章,很值得我们广大摄影工作者和摄影爱好者一读。”

我看到这段文字后,心里十分吃惊,如果这条编者按在十年前发表,恐怕我又要遭殃了,因为那时我自己连个共产党员也不是,却要人家向我学习,这行吗?参加工作后,我写了数不清的入党申请报告,虽然1962年在支部大会上通过了,但后来又没有了下文。在此之前,我的直接领导对我十分关心,经常问起报社领导,徐永辉的入党问题怎么样了,他平时工作积极,对党忠诚,应是入党积极分子……我心里也明白,入党是我的信仰,我愿接受党的考验,因此我不管遇到什么困难,仍然坚持拼命工作,一不怕苦,二不伸手,遇到有名有利的事,尽快避开……

自从回到报社再发挥余热至今,我又发表了许多专题报道,我还是和过去一样的老作风,不拿报社一分钱工资,有时编辑忘了发稿费,我也不会去要;有些小额发票我也不去报销;报社里有时派车去采访,我也不坐小汽车,就是离休干部开会,我也尽量不坐来接的小汽车,能省就省点。有一次编辑部的金波同志知道我要去萧山采访,立即给我开了一张出车单,上面还写上:司机同志,请你多关心一下徐老……看到这行字,我就把这张条子收了起来,自愿坐公交车去采访。

1982年,我终于经受住了种种考验,正式成为一名中国共产党党员。