九秩回望——《家国天下 : 十户人家七十年》后记

2019年05月09日 15:30 红旗出版社 徐永辉

华东理工大学生物工程学院院长张元兴祝贺杨希晨在学业上取得优异的成绩,保研成功。这是叶根土后代中出现的首位研究生。(摄于2013年)

七、光荣的痛苦

上海《解放日报》在1994年9月30日第十一版上发表了资深记者许寅写的一篇三千多字的特稿,用大半个版面介绍浙江日报社记者徐永辉:在党的培养下,成长为一个“大红大紫”的新闻人物,在自学成才的道路上,艰苦奋斗,走出一条跟踪摄影的新路子……与此同时,新华社办的《中国记者》杂志刊登了该社记者周凤桥写的一篇长文,用三页版面热情洋溢地赞扬了徐永辉的创新精神和平易近人的工作作风,说徐永辉在新闻摄影中“闯”出一条独特风格的跟踪摄影新路子,受到首都新闻界人士的关注,因此徐永辉成了摄影界的新科“状元”,等等。

为此,我立即打电话给周凤桥同志,希望他不要用“状元”二字,我觉得不合适,因为我还在跟踪摄影这条新路上继续摸索,是否成功要看以后的成果再作定论。可是周记者十分客气地对我说:“状元”二字,意思就是反映你敢“闯”新路,因为你先走了一步,因此这样提,别无他意,请放心,希望你在新闻事业上获得更大的成就……

说实话,我能接二连三得到媒体的表扬,内心既兴奋又不安,我认为工作上取得的一点成绩,跟领导以及同事们的支持密不可分;也深深体会到,我的摄影作品中,都凝聚了妻子的心血,没有她的全力支持,我不可能获得如此好的成绩,所以这些光荣的帽子应该给我妻子戴比较合适。

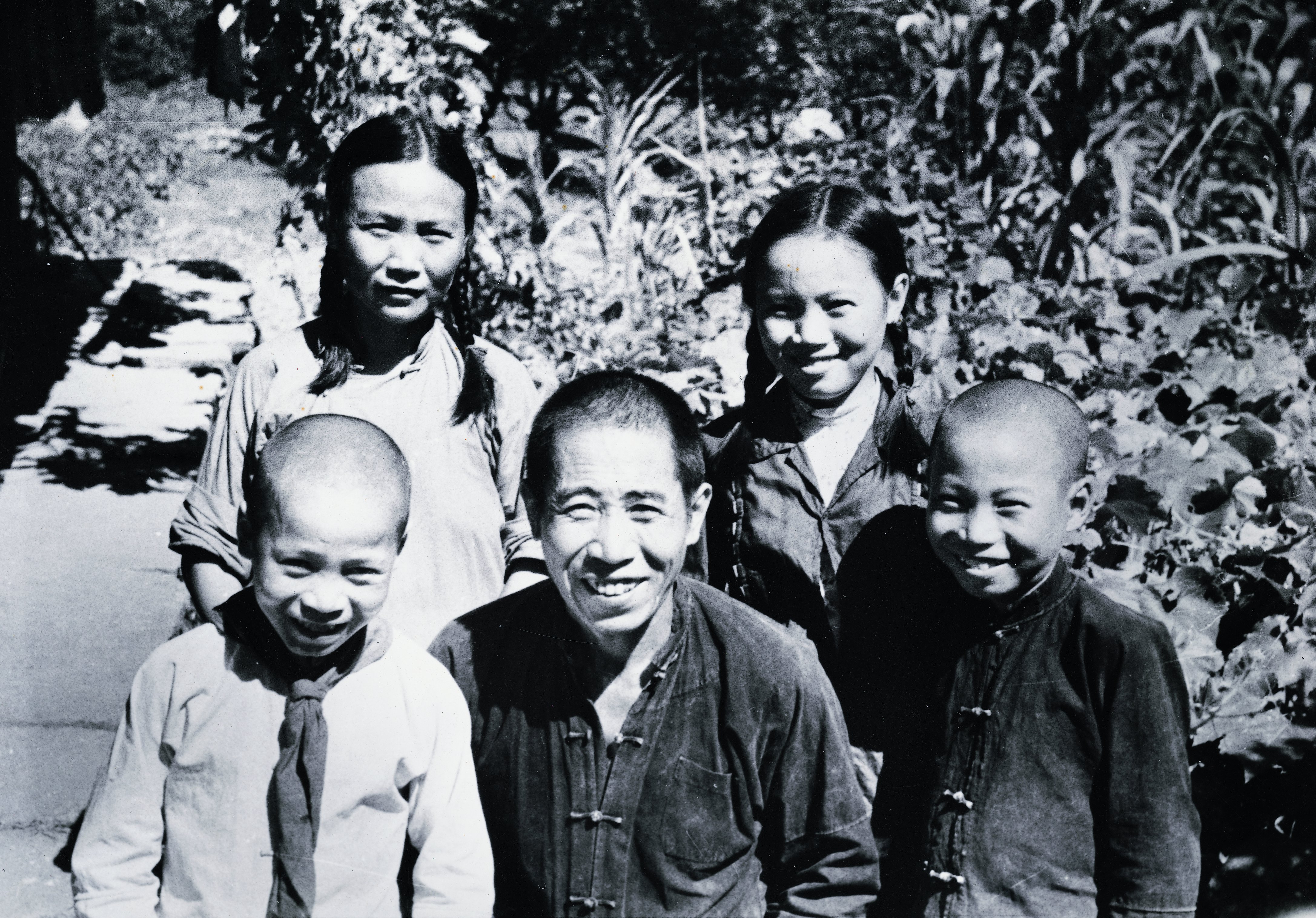

我和妻子是1956年结婚的,一直分居两地四十多年,到1997年我分到了新房子,子女们都已成家,我才把妻子从上海接到杭州居住,此时我妻子已经退休十年了。在过去的岁月里,她承担了巨大的精神痛苦和经济压力。一个女人挑起一家五口的生活重担,有时还要担心丈夫的安危……在我们结婚的头十年里,我没有给她任何生活费用。我把自己的工资分成三部分,首先留出生活费,然后每月抽出二十元买书,余下的钱给贫穷的人买药和支持他们……妻子对此也没有任何怨言。当时妻子已经入党四年了,工资比我多一些。我像一个痴呆青年,对家里的任何生活之事,一点也不过问,一心扑在争取入党的目标上。我把报社当作自己的家,每天上班,可以算得上是第一个到办公室的人,我这样的表现一切都是为了争取入党。一年四季只回去两次:春节和探亲假。有时春节还没有过完,就又想着回杭州。妻子生第一个孩子和岳父逝世的时候,我都不在家。妻子打电话给报社,希望我尽快回家处理急事,可我正在兰溪大塘乡采访,当我得知家里有急事赶回家时,已经是四天以后了,岳父后事都处理完了。后来的日子更困难了,妻子每天上班抱着孩子要走一千五百米路,清晨五时半起床,一直要忙到晚上九时才能休息。有时碰到单位里开会和学习,一直到晚上九时才能回到家。不管风雨多大,妻子每天都要抱着孩子上班。而妻子的困苦,我当时一点也没有体会,一天到晚在忙着找线索、拍照片、写报道。家里发生了什么,我也一点不知道,就像一个外人。1987年,组织上安排妻子到杭州屏风山休养。我们俩在一起谈心时,才发觉她内心的痛苦,那时我才感到内疚,觉得对不起妻子。她承担了一切痛苦,我深感惭愧。妻子对我说了这样一句话,让我心里十分难过,她说:“逢到星期日或者是放假,儿子总会问我‘爸爸明天回来吗?’。”有一次妻子感冒发烧,人已经站不住了,儿子硬要叫她抱,妻子对他说:“妈妈病了,抱不动你,等爸爸回来时,叫他多抱你几天……”妻子说这些话的时候,泪水不断地流下来。其实她自己也想念丈夫,可是我们年复一年过着分居生活。我把自己的青春全部献给了党的新闻事业。组织上不是不关心,1960年时,领导要把我妻子调到浙江日报社医务室工作,当时我不同意,因为我岳父病瘫在床,我妻子是他身边唯一的亲人,她到了杭州,老人怎么办?我不愿把老人丢下不管。第二次副总编秦凤和副社长黄铁汉先后写信给我妻子,希望她到浙江日报社工作,我们都谢绝了。不久碰上了“文化大革命”,过春节时,我不仅不能回家,造反派还叫我每天给关在“牛棚”里的“走资派”送饭,这一条毒计,不知是哪个家伙想出来的。从此以后,我不能离开“牛棚”,我妻子又是一个人在家里做产,生女儿,后来叫了一个阿姨帮助,才算渡过了难关。当时我们家这么困难,可是仍有个别人丧尽天良,在背后放暗箭害人。这是我亲身经历的事。但是路遥知马力、日久见人心,世上没有不透风的墙,总有一天,干坏事的人,会在“照妖镜”下显原形!1980年,改革开放起步,一切开始慢慢变好,我也从压抑痛苦的日子中解脱出来。妻子见到我,露出一丝笑容,意思是我们苦难的日子总算过去了。但是,我要争取入党的心还没有“死”,于是我对妻子说:“我现在一定要把失去的十年好时光补回来,我们再过一段时间再一起生活吧。”于是我又背上照相机去了农村,一过又是十几年。我又拍了许多资料照片,出了不少专题报道,可是我们已经开始步入老年了,我也想留一点时间陪爱人出去走一走,看看农村的大变化……