九秩回望——《家国天下 : 十户人家七十年》后记

2019年05月09日 15:30 红旗出版社 徐永辉

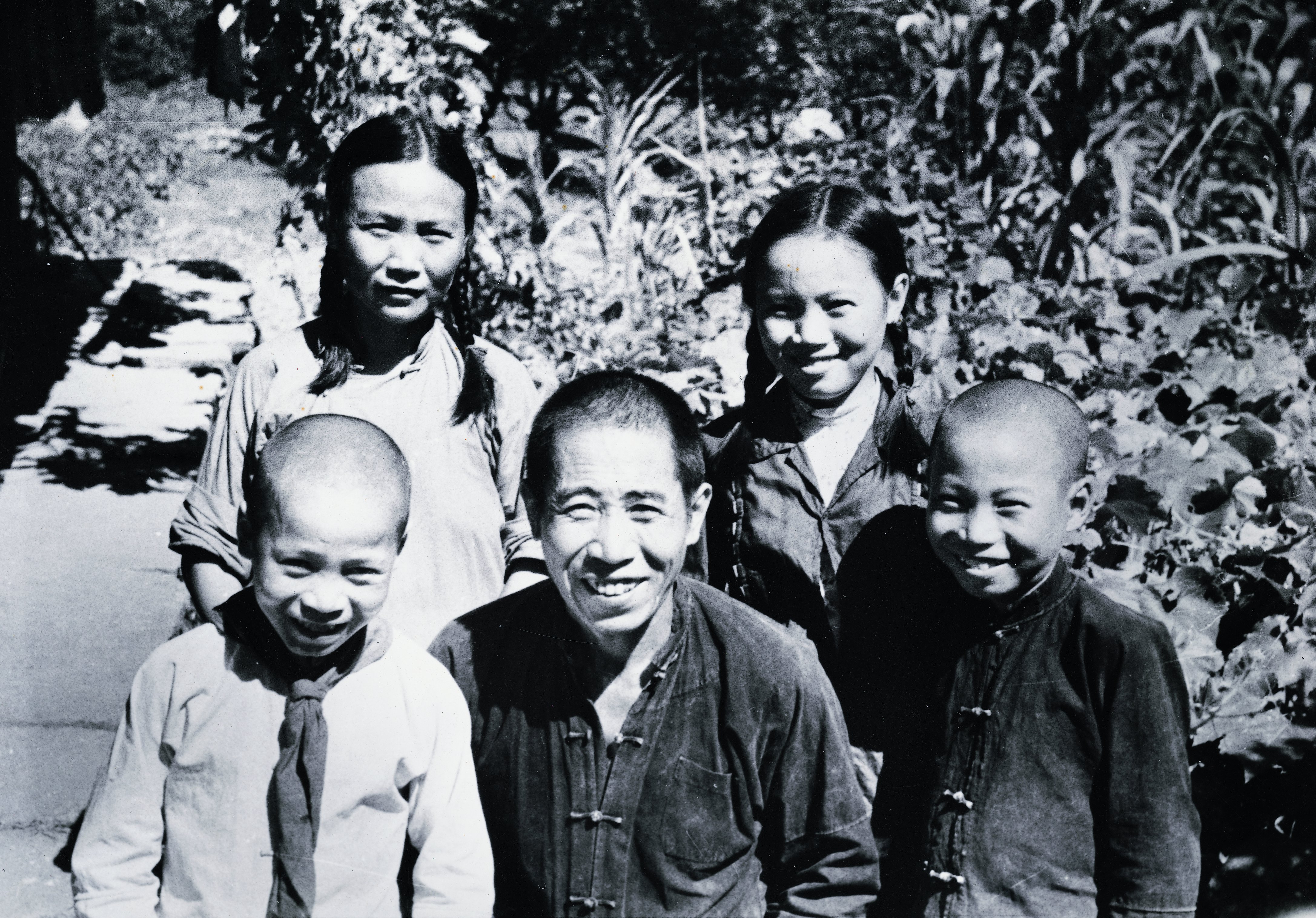

兴富一家四口。(摄于1984年)

五、四十年后

在20世纪80年代中期,我的名字和我的独特作品——跟踪摄影报道已经在全国摄影界广泛流传,许多名家都知道我从50年代开始至今拍到的不少优秀的作品:1955年拍的《新式秧田》参加了荷兰举办的国际影展,获得了入选荣誉奖;1956年拍的《农艺试验场》参加了三十七个国家在波兰举办的国际影展,获得铜牌奖;1957年拍的《新安江工地》参加了在苏联和匈牙利举办的国际摄影展览。此外,还有参加全国影展的作品,如《田头小照》《老当益壮》等。而真正体现我的思想和愿望的代表作应该是一部党领导下的农民翻身史,也就是由《一户人家十年间》《陪嫁的“传家宝”》《一曲难忘三十年》《历史的一页》《中国农家半世纪》等组成的长篇通讯和跟踪摄影的图文报道。特别是党的十一届三中全会以后,我以饱满的热情,又写了多篇长篇通讯,热烈讴歌党的改革

开放政策和全力以赴投入经济改革的人们,如图片通讯《三门湾的新景》《渔村巨变》《心、甜、香》《舟山行》《一户农家四十年》和《扫盲女状元李招娣》等。其中《一户农家四十年》等三篇文章被评为浙江省好新闻一等奖。《新闻出版报》1989年9月30日在《群星专栏》中作了关于我跟踪摄影几十年的专题介绍,我也因此被新闻界和摄影界的著名人士、专家们誉为摄影家和跟踪摄影第一人。

1984年11月,我国摄影理论家丁遵新在《新闻记者》杂志上介绍《浙江日报》时说:年近五十五岁的浙江日报高级记者徐永辉开创了富有特色的跟踪摄影报道,历经三十五年的锤炼检验,已成为中外新闻摄影史上一面独一无二、历时最长、跟踪最集中、主题最鲜明的旗帜。徐永辉的名字和跟踪摄影紧紧联系在了一起。人们谈到跟踪摄影,自然会联想到徐永辉;人们谈到徐永辉,也就会联想到他的跟踪报道……

1994年10月23日,由全国记协和中国新闻摄影学会联合举办的第三次全国报纸总编辑新闻摄影研讨会在福州举行,来自祖国四面八方的报社老总和摄影工作者汇聚一堂,共同研讨如何以优秀的作品鼓舞人,拿出无愧于伟大时代的作品……

在这次会议上,我的跟踪摄影报道受到与会者的深切关注和高度重视:为什么关于农民叶根土一家四十多年的跟踪摄影报道能成为轰动全国的新闻佳作?与会同志认为,新闻照片有一种特殊的社会历史价值,随着时间的推移和历史的变迁,能不断增进其价值。而照片要真正体现新闻价值,总编辑起着关键的作用。1950年,我拍摄的叶根土一家合影,其重要内涵和意义还没有显露出来,可是到了1959年,当这张合影与我新拍的一组反映叶根土一家生活新变化的照片放在一起纪念国庆十周年时,它就成了新中国农民十年翻身的见证。当时的浙江日报社总编辑于冠西为这组照片配诗拟题,使这组照片大放异彩。此后,浙江日报社历任总编辑对我的跟踪摄影报道都十分重视,每次我有跟踪摄影新作,都以整版篇幅报道。曾任总编辑的江坪还几次配写评论文章,使跟踪摄影报道不断扩大影响。

在那次会议上,中国新闻摄影学会会长蒋齐生在给大会的一封信中,向报界老总们提出了一个发人深思的问题:《浙江日报》以外的其他报纸可不可以参照《浙江日报》的经验,在自己的新闻摄影工作中,也加上徐永辉式的跟踪摄影,可不可以出现更多的于冠西式的总编辑……

乡镇干部同志得知高阿二过七十大寿,特地赶来向她祝寿。(摄于1994年)

六、九上央视

《浙江日报》首创的跟踪摄影报道影响不断深入,引起了中央电视台编导和记者们的关注。1993年11月,他们找到我,邀请我在12月中旬参加1994年春节联欢晚会的录制,我带着翻身农民叶根土一家的全家福照片,在春晚舞台上“亮相”,这是我第一次上央视。当时,节目主持人倪萍满面笑容地拿着话筒请我发言。我自己有打算,不想在这么大的场合里进行“自我表扬”。于是我对她说:“话我不讲了,向大家拜个年,祝大家春节快乐、万事如意……”此时的倪萍十分灵活地说:“徐永辉很谦虚,不肯讲话,说向大家拜个年。其实徐永辉同志要说的话,都包括在这四幅‘全家福’的作品之中……”春晚结束时,中央领导同志说,这四幅作品反映了现实生活,这个记者几十年如一日,始终把镜头对准基层群众,因此他是一个“民星”,不是演电影的明星,而是从群众中来的民星。从此以后,“徐永辉”的名气又在群众中传开了。

第二次是1999年国庆节前夕,中央电视台《东方时空》栏目记者樊馨蔓专程从北京赶来采访我和汪阿金一家。拍摄组先后花了三天时间,视频制作完成后在央视播出,时长二十五分钟左右。

第三次是21世纪刚开始的第一年,中央电视台邀请我参加中华人民共和国成立后的第一个记者节,出席的人员都是老革命和新闻界的老前辈,像我这样的地方记者,是根本排不上号的“小人物”。当时我坐在现场直播的第四排,前面六位发言人,都是首都老革命记者和新闻界的领导同志。万万没有想到,台上的麦克风里在叫:浙江日报高级记者徐永辉请上台……当时我惊呆了,这不能开玩笑,这个地方怎么轮得到我这样的“乡土记者”上去?当叫第二遍时,我十分谨慎地走了上去,现场主持人王志同志非常客气地对我说:“徐老师请坐,请谈谈你的跟踪摄影报道,对一户人家长达五十年的采访本身就是一条新闻,这户人家的翻身故事十分生动,请你对大家谈一谈好吗?”我激动地把经过说了一遍。此后又被黑龙江电视台邀请去作现场直播,我把汪阿金一家大翻身的照片全部带到现场播出,当时白岩松也在现场,他向我了解是如何得到汪阿金的采访线索的……之后,“百花迎春”春节晚会和《艺术人生》栏目等都来找我作专题介绍。中华人民共和国成立六十周年时,央视记者杨松涛从北京专程赶来采访我和叶根土的后代,完成后在新闻联播中播出,时长八分钟左右。其余还有《夕阳红》和《红土地》等几个节目我也受邀参加。一个地方记者能上央视的不多,能先后上九次的新闻人物就更少了,目前看来《浙江日报》也算是第一家。