九秩回望——《家国天下 : 十户人家七十年》后记

2019年05月09日 15:30 红旗出版社 徐永辉

2019年元宵节前夕,徐永辉再次到台州路桥看望兴友一家。与兴友一家道别时,兴友的儿子热情地同笔者说,身体要健健康康的,来年还要再来看他们。(摄于2019年)

九、圆梦曲

我退休后,又继续干到现在,完成了许多跟踪拍摄报道。2013年7月2日,我在《浙江日报》第三版上发表了《64年圆梦曲》的特别报道,通过跟踪报道多年的叶根土家出了第一名大学生,也把我自己在青年时代追求的梦想表达出来:新中国要国强民富,必须重视文化,必须走科学发展的道路。这是我的希望所在,我一直等着这一天的到来。如今,这个拍摄梦终于圆了……

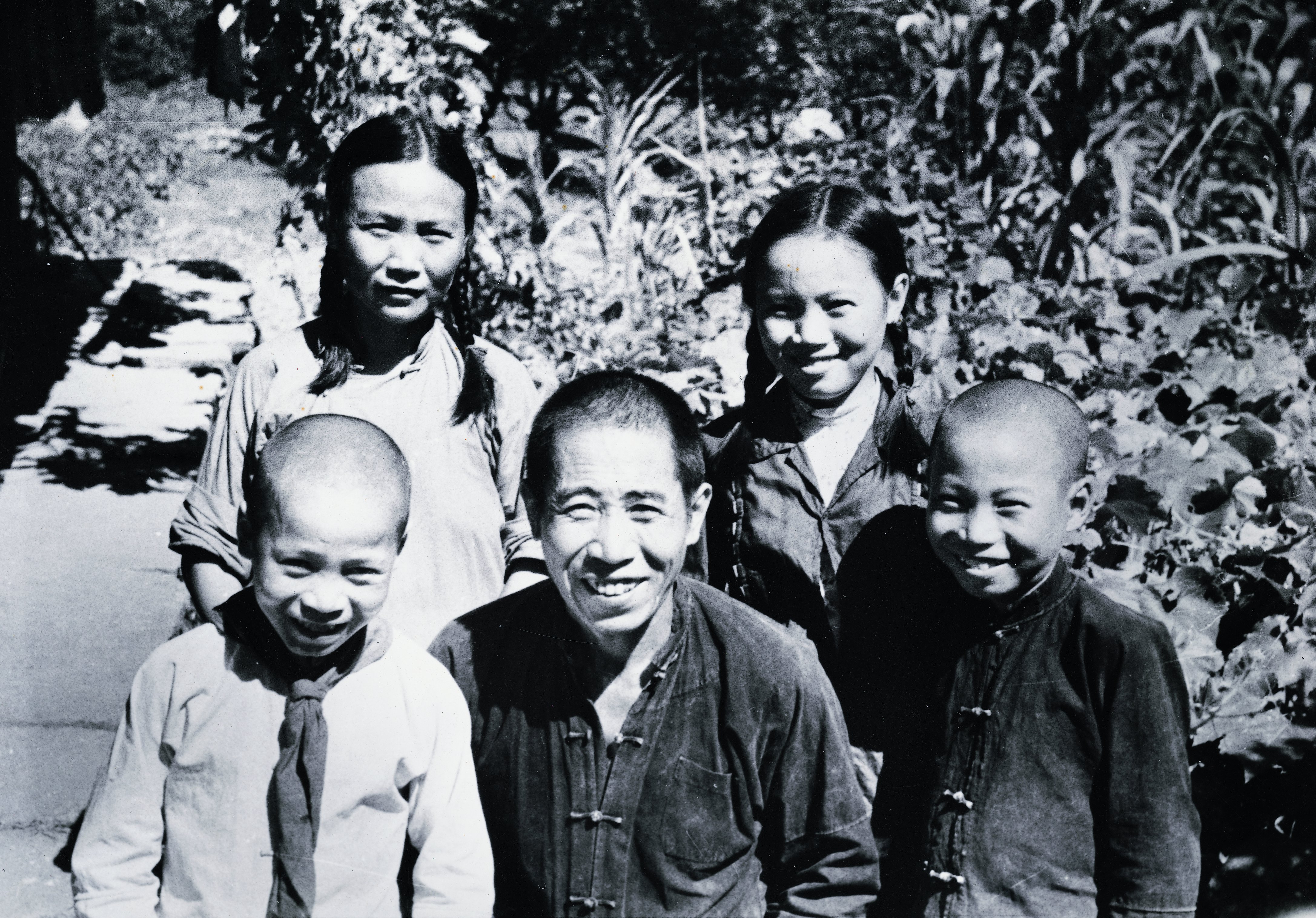

1949年以前,我失业在家,当时找一份工作比“登天”还要难,老百姓怨声载道,盼望国民党反动派早日垮台……我梦想解放军快点来解救我们,希望在解放区里找到一个“有饭吃、有工作做和有文化学习”的地方……1949年6月,我的第一个梦想真的实现了,我参加了革命,来到浙江日报社工作;第一次到农村拍的第一张照片,画面上叶根土的两个孩子穿着十分破烂,生活十分凄凉,我想到自己的童年,于是产生了第二个梦想:他们今后的生活一定会像我一样变好,所以我就想在“变”字上做文章,在“新”字上“闯”出一条路,走自己的跟踪拍摄“新路子”。于是我经常到农村去给贫苦农民拍照片,记录他们艰苦奋斗的事迹,反映农村三年一小变、五年十年一大变、安居乐业奔小康的新面貌。所以,我从给叶根土家拍下第一张照片开始,一直拍到他的第四代人,如今叶家的第一个大学生已经读完研究生,做了公务员。这户人家大变化的全过程我都拍成了照片,没想到这些照片成了新中国翻身农民家庭史的最完整的资料。

实际上,在中国农村日新月异的变化中,已有许多农民实现了小康生活。比如1957年,我在浙江省龙泉县的深山里采访了一个叫安下村的自然村,这里住着四十多户人家,新中国成立前村民都是文盲,生活十分贫困,一年四季大部分时间在深山里劳动,种植香菇,年轻人都不识字,写一封信要走十几里路请人代写。新中国成立后,读过四年书的李招娣和村里两个青年办起了扫盲班,天天夜里下山教农民识字,花了三年不到的时间,让全村青年认识了两千多个字,实现了龙泉县里第一个“青年无盲村”。如今的安下村,出了不少大学生和企业家,李招娣的儿子和孙子都是大学生,中学毕业的女儿杨卫英成了鞋厂的女厂长……

面对许许多多大变化,我怎么能放得下手中的照相机?所以,我写完这篇文章后,又准备背起照相机到嘉善县去拍照片了,那里有户人家出了父子俩“状元”的先进事迹……我忙个不停,中国的大变化还在继续。因此,我在心情激动的时刻,写下了这篇自述,回望我的一生。