九秩回望——《家国天下 : 十户人家七十年》后记

2019年05月09日 15:30 红旗出版社 徐永辉

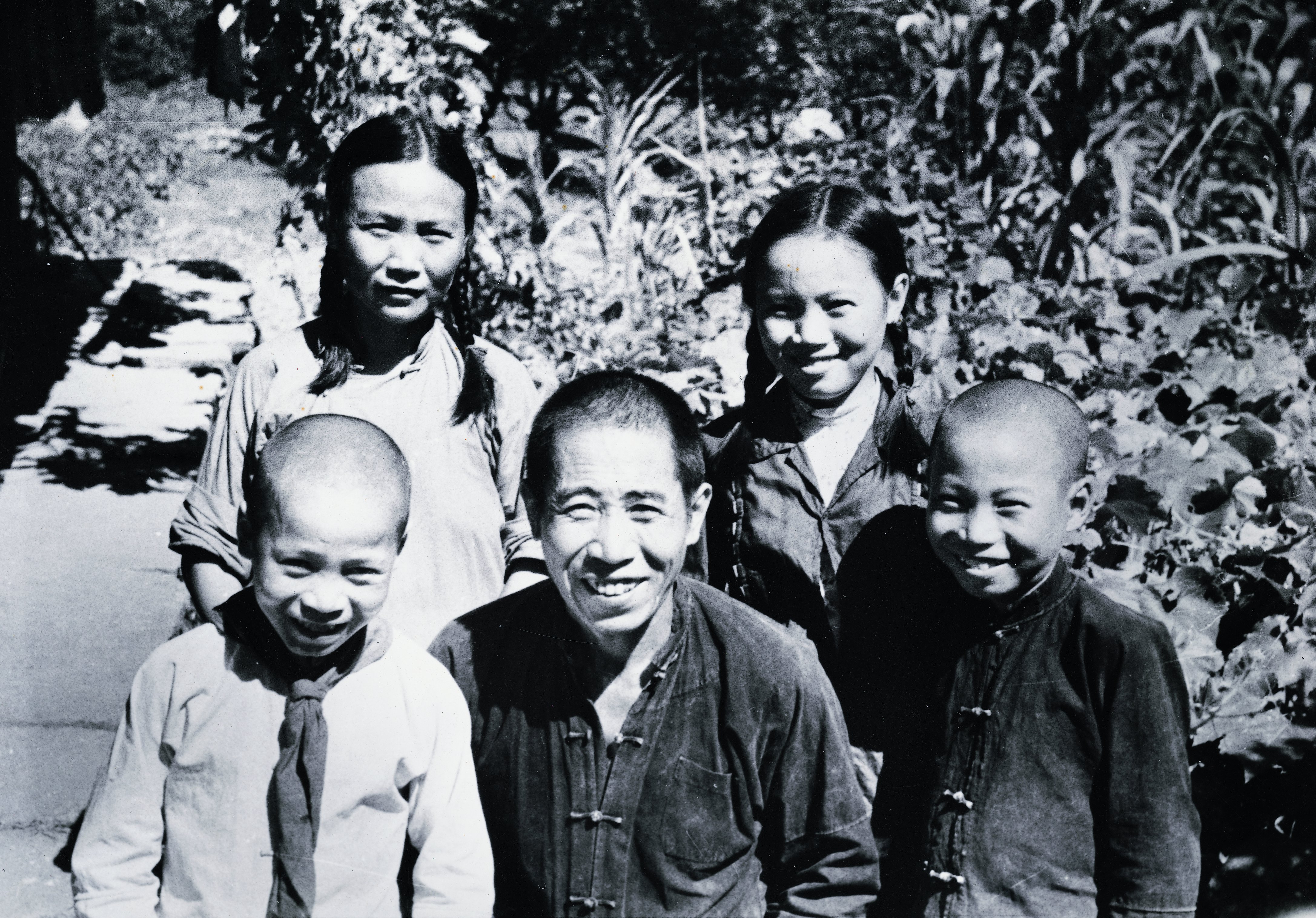

在二儿子叶兴友结婚当天,高阿二(前中)和子女们的合影。这是1994年央视春晚上展示的第三张全家福。这张全家福中,少了去世五年的叶根土。(摄于1979年)

三、我的童年

我的童年时代和贫苦农民叶根土的子女的遭遇十分相似,可能比他们更凄惨。1930年,我出生在上海。才两个月大,外婆便把我抱到姨母家里当养子(我母亲的妹妹没有结婚)。七岁那年(1937),日寇侵略中国,8月打进上海。在逃难途中,姨母得知家里三间房屋被日本鬼子全部烧光,愤怒加悲伤,吐血而亡。家里失去了一个当家人,留下六十七岁的外婆和七岁的我,我们成了“乞丐”。有一天,外婆想回老家去看看,顺便把地里的秋玉米收回来当粮食充饥。她钻过封锁线的铁丝网,想着只有五百米路,二十分钟就能到家,可以很快取回玉米。没想到路上碰到了四五个日本鬼子,杀气腾腾地把她打倒在地,还朝她肚子上踢了两脚,因为我在封锁线边等外婆,所以她的遭遇我看得很清楚。外婆痛苦地把我带回临时居住的木板房里,当天下午就去世了。我坐在外婆遗体旁,拉着她的手,大声地叫“外婆快点起来烧夜饭”……外婆一声也不响,根本不理睬我。天黑了,我没有站起来点燃煤油灯,就在伸手不见五指的黑暗里,拉着外婆的手睡着了。隔壁邻居发现我家出了问题,当夜赶到逃难在外的母亲家报信。母亲得知家里出了大事,天亮时,请了几个朋友,匆匆把外婆的丧事料理了。我们一个完整的家就这样被日寇毁了,我再也没有外婆了……

在兵荒马乱的日子里,母亲为了我今后的生存,要我去学点手艺,将来可以弄口饭吃。1944年的初秋,我十四岁了,经亲友介绍,来到上海一家大照相馆里当学徒。当时那里有六个学徒,却没有一个正式的师傅,摄影师是从才艺好的学徒中提拔上来的。在这些学徒中,有三个是中共地下党的成员。我进照相馆两个多月时,发现他们在暗房内开会。虽然我不知道他们在谈什么,但是有一句话,我听得十分清楚,而且深深地印在了脑海里。他们说:“到解放区有饭吃,有工作做,还有学文化和读书的地方。”因此,我把解放区当作穷人的天堂,那是我十分向往的地方。不久,我的两个师兄宋德良和宋祖良先后到解放区参加了革命。

我还有一个师兄叫陆文骏,他于1945年5月下旬去了解放区。临行那天晚上,我送他出去,他轻声地对我说:“再过两三个月,会有人来接你去的……”两个月后,我收到一封他的来信,说他已经到了安徽芜湖,一切都好,叫我安心,但没有提起我的事。我开始怀疑自己,因为我刚进照相馆不久,犯过一项“错误”,估计师兄们认为我太笨,不肯收留我到“天堂”去工作和学习。

可是我一想到那件犯“错误”的事,自己也会笑出声来。那时,我刚进照相馆只有十天,老板娘病倒在床,叫我替她去买药。因为她讲的是南京方言,我听错了,立即到厨房里拿了一只钢精锅子,跑到“康纳”咖啡馆买了一大碗刨冰赤豆汤,拿到老板娘面前。她忍不住笑了出来,虽然没有埋怨我,但从此以后,我的名字被她儿子改了。他们认为我是土头土脑的乡下人,都叫我“阿土”。这个名字就这样在店里叫响了。我当时觉得几个师兄都不愿接我到解放区去,可能与我犯的这次“错误”有关。其实我一点也不笨,照相馆老板是个大艺术家,叫万籁鸣,在上海很有名气,后来创作了一部有名的动画片——《大闹天宫》。他没有觉得我笨,反而说我学艺进步很快,不满一年已学会多项工艺。虽然他平时也叫我“阿土”,可心里十分喜欢我。

1947年初冬,我满师了,离开了师父。后来到上海品芳照相馆当伙计,做了两个多月,因老板付不出工资,我只好回家当小贩,赚点生活费。每到晚上,我就去上海交通大学上夜校,其实是想打听一点解放区的信息,寻找机会到师兄那里去……在夜校里读书,虽然让我的觉悟有了提高,但是也带来了危险。1949年4月19日上午,我家弄堂口来了十几个国民党兵,要抓民工去做防御工事。我随口骂了一声:“给你们挖坟墓去。”一个军官随手一记耳光打在我脸上,并拔出手枪要毙了我。紧急关头,我的堂嫂(徐纪德的妻子)立即向这个反动军官求饶:“先生,他还小,不懂事,放了他吧。”我看情形不对,立马从另外一个门逃脱了。一个月后,这些家伙都当了解放军的俘虏。不久,我的师兄随军南下时,把我接到杭州参加了革命。从此,我苦难的命运结束了。

叶兴友和高冬青新婚第一年就种下了六十多棵橘树苗。1988年,他们家早橘大丰收,一家人喜上眉梢。(摄于1988年)_副本

四、勇闯新路

我进报社工作后,工作一直很顺利,虽然我的文化程度比其他同志低,但我有一股拼命工作的干劲,拍的照片经常被《人民日报》和新华社转发,有些还被新华社选送到国外参展,并得了奖。我对各种奖没有很大的兴趣,平时想得最多的就是如何闯新路,拿出新作品,用健康、积极的摄影作品激励人们向前进。我始终认为,记者要深入民间,了解基层民众的现实情况,拿出反映社会变革的作品。所以,记者本身要思想革命,首先要在“访”字上做文章。我认为“采”字是现象,“访”字是实质,“采”和“访”两个字应该紧密结合,形成合力。摄影记者不能拍了照片就走,一定还要仔细采访一下具体内容。为此,我想在新闻业务上进行创新,拿出具有独立思考、积极向上、引人健康奋进、思想品德高尚的好作品,争取做个好记者……

于是,我想以叶根土和汪阿金两户农家为中心,继续深入地了解农村。潜意识里,我认为这是一件有意义的事,也是我乐意做的事。可是我刚要“闯”新路、想对他们进行跟踪摄影报道时,就碰到了困难——没多久这两户人家已经找不到了。我寻找了三四年,他们的影子也没有见到。正在进退两难的关键时刻,革命前辈和老领导给了我鼓励,使我有了新的力量。

首先是浙江日报社总编辑于冠西,他在工作中发现了我写的一篇小品文,阅后便在文稿上作了一段批示:“此文较好,妙语动人,群众方言口语化,通俗易懂,有些文句不通,白字不少,问题不大,可以修改……此文请文艺组谢狱同志阅,并请找一个合适的编辑教徐永辉学习文化……”我得知此事,十分感动,下定决心一定要努力学习,好拿出更好的作品向领导汇报。

第二件事,是我终生难忘的大事。1957年5月25日晚上,我在杭州饭店国宴席上采访,于冠西同志走到我面前轻声地说:“你有紧急任务,快到楼下去,有人陪你去采访。”到了楼下,一个人上前问我:“是徐记者吗?快跟我上车。”到什么地方去,去干什么,我不便提问。汽车开到解放路,在杭州市最小的一家剧场——中国剧场门口停了下来。剧院门前有一个人站在那里。他见我下车,跑过来问我:“是徐记者吗?”并立即交给我一张二排一号座位的戏票,后由一个姓刘的副经理带我去就座。刚走进剧院第二道门,就听到汽车声,我回头一看,周总理走进来了。在很暗的灯光下,总理发现了我,就用手指着我说:“你的两条腿比我的汽车跑得快?希望你做一个出色的好记者!”回想起来,当天晚上,有四十八位记者在国宴席上采访,我是唯一赶到剧场采访的记者,写了一篇周总理与民同乐的文章,成为全国独家新闻。

周总理语重心长地鼓励我当个合格的好记者,我想,要当个好记者,必须要有好作品,拿出打动人们心灵的好报道,可是我还拿不出来。

我暗下决心:一定要克服困难,千方百计找到叶根土家。我想只有“闯”新路,才能拿出好作品,于是我决定再去寻找叶根土和汪阿金两户人家。我下乡去和邮递员、汽车上的售票员、招待所里的服务员打交道,交朋友,希望从他们那里得到信息。功夫不负有心人,我按公交车售票员提供的信息,终于找到了叶根土!我又给他们拍了一组照片,并写成报道《一户人家十年间》。

1962年9月5日,我收到叶根土的一封信,他请我去参加他大女儿的婚礼。看完信,我感到莫大的欣慰:这不是一般的喜事相邀,而是一个翻身农民要我这个记者去看看他们今天的新生活、新景象。为了表达祝福的心愿,我把《一户人家十年间》的报道放大成照片、配上相框,作为礼物送给叶根土。根土拿着这件礼物连声说:“这是我家的‘传家宝’啊,用多少钞票也买不到!”

女儿出嫁那天,根土把这组照片作为最珍贵的陪嫁品送给女儿,嘱咐她不要忘记过去,不要忘记党的恩情。这感人肺腑的新事,后来成了我跟踪拍摄《陪嫁的“传家宝”》的内容。这篇报道在《浙江日报》发表后,反响热烈,人们争相传阅,成了轰动全省农村的大新闻。《人民日报》《中国青年报》和《中国妇女》杂志等报刊纷纷转载,并配发了评论。当时的浙江省委第一书记江华为此提议开展“必要的一课”讨论。后来,《陪嫁的“传家宝”》这幅照片,被中国革命历史博物馆(现为中国国家博物馆)作为珍贵的历史资料收藏。这篇报道见报后,在社会上的反响达到了前所未有的轰动。这让我意识到,跟踪摄影报道一定要做到内容扎实、生动,新旧事物对比鲜明、强烈,达到快速打动人们心灵、引起群众联想、产生良好社会反映的效果。所以,我要坚持走创新之路,拿出更多的好作品奉献给时代。