了不起的批判现实主义——以人民的名义

2017年04月26日 17:00 旗书网 慢卷狂澜

昨天(25日)很多网友都记住了一个名字——范雨素,伴随着一篇《我是范雨素》自传体文章在朋友圈的刷屏。

“我的生命是一本不忍卒读的书,命运把我装订得极为拙劣”,在白描得让人动容的文字里,一位底层女子(京漂育儿嫂)开始自述自己的境遇和身世,让人记住了她的传奇式的老母亲,俘获了无数网友。

在刚过去的世界读书日,我过了一个无比热闹的节日,名家演讲书展、阅读盛典、24小时不打烊的帐篷书店、朗读大会……这是书界的盛事,书人的幸事。但每每去书店,或者在当当首页上翻找,在茫茫书海中,却起了仓皇……入眼的那一本在哪里?

我们身处的是一个时时刻刻都在发展变化的时代,但大部分作家却忽视了现实的变化,尤其是年轻的网络作者,为了迎合市场和读者,写出来的是跟自己创作初衷有偏离的作品,玄幻穿越,许多人越写越封闭、越写越钻进自己的小世界不出来。导致霸屏的青春影视剧里的人物形象,也是男不男,女不女,古不古,今不今。

宋代大儒张载——横渠先生所言:“为天地立心,为生民立命;为往圣继绝学,为万世开太平。”这句名言成为几个世纪以来中国知识分子共同的目标取向。但有人嘲笑说今天不适用了。

即将大结局的电视剧《人民的名义》老少通吃,男女皆宜,带火了小说。2017年1月初,长篇小说《人民的名义》由北京十月文艺出版社出版后,截至4月18日,先后七印,以10天突破100万册的速度,累计发行量突破140万册,2017年度畅销书几无悬念。有人说它满足了市场十年没有反腐好小说的饥渴,但周梅森在接受记者采访时表示:“我确实没想到这样一部小说能变成一个现象级的文化事件。这也说明了文学创作要有信心,作家要知道坚守。《人民的名义》并没有走到时代的前面,我所做到的仅仅只是追上了时代。但这部作品也恰恰证明了文学必须要在场,应该对现实生活有认识、有思索、有反映。长期以来,我一直都在坚持这样的写作,不管外部什么说法。”改革开放近40年,他炒过股,挂过职,开过房地产公司,挣过也巨亏过,他最自豪的是,可以不看任何人脸色写作。

江苏省作家协会副主席周梅森

范雨素说她写作的目的是:“活着就要做点和吃饭无关的事。满足一下自己的精神欲望。”在这篇自传体散文中,她用自己的文字这样白描生活:

活着总要做点什么吧?我是无能的人,我是如此的穷苦,我又能做点什么呢!

我在北京的街头,拥抱每一个身体有残疾的流浪者;拥抱每一个精神有问题的病患者。我用拥抱传递母亲的爱,回报母亲的爱。

我的大女儿告诉我,她上班的文化公司,每天发一瓶汇源果汁。大女儿没有喝饮料的习惯,每天下班后,她双手捧着饮料,送给公司门口、在垃圾桶里拾废品的流浪奶奶。

不管生活多么残酷,不管小说写的社会阴影面积有多大,但是作家必须要有勇气去反映当代生活,给人希望,这是巴尔扎克批判现实主义的原则诉求。他的《人间喜剧》《高老头》,描摹当时法兰西社会急剧的变化,托尔斯泰《战争与和平》笔下的1812年的俄国卫国战争,创作出了波澜壮阔的社会生活画卷,现实性,兼具文学性,成就了文学史上的经典。批判现实主义作品至今仍然是我们当代文学中不可逾越的高峰。

好吧,在选择困难症的时候,重读经典总不错,看了电影《天才捕手》,知道了穷困中的菲茨杰拉德悉心照料着他的疯妻的故事后,我一口气在亚马逊买齐了《菲茨杰拉德全集》10册。因为我对他陌生。在“二十世纪百部英语小说榜”中,这个只活了44岁的美国天才作家有两部作品入选,分别是《了不起的盖茨比》和《夜色温柔》,前者傲居亚军,被村上春树视为“最爱”。但我最爱读的,是全集中的那册杂货摊儿《崩溃》,收录了他的随笔、信件和自传体式的札记、写作素材。

菲茨杰拉德与海明威、福克纳、沃尔夫生活在同时代,他的作品不算多,可是个性十足,遮去名字,也决不会与他人混淆。他站在时代潮流的前列,在时代巨变的节点上,都有他在场记录的身影。他和周梅森一样,以一种使命感和忧患意识去反映时代的变迁对社会道德、文化习俗和人的个性发展所产生的深刻影响。他的每一个字不是泪,不是血,而是真实的自我。

19世纪所期望的,可不是20世纪这样子的;20世纪所期望的,也不是21世纪这样子的。中篇小说《了不起的盖茨比》(我国已出版了50余种中译本)出版于1925年。小说发生的时间正是史称“喧嚣年代”,指的是第一次世界大战结束后的1919年到美国经济大溃败之前的1929年这10年。主人公盖茨比是北达科他州的一个贫穷的农家子弟,怀揣美国梦,自幼梦想做个出人头地的大人物,经过一番努力,步步高升,由一个贫穷的军官奋斗成为百万富翁。但与旧情人的重逢,却打破了浪漫,迎来了血腥直到死亡……这部“迷惘一代”的代表作品,至今红火——谁的青春不迷惘?

叙事学框架下的盖茨比是一个“美国往事”的叙述,看似是对盖茨比和黛茜的个人故事的挽歌式的叙述,实则是对一段美国宏大历史焦虑的叙述。

美国20世纪20年代的场景,在今天仍然如此:绚丽奢侈,千金一掷的挥霍、半文不值的爱情,那种渴望富裕生活却又幻灭的心情,清醒了又无路可走。这都是人性使然——幻灭恰似梦影,永远伴随着做梦的人们。周梅森肯定从这些文学经典中汲取过力量。《人民的名义》中的农家子弟祁同伟,何尝不也是怀揣出人头地梦的中国盖茨比呢?他深深意识到了自己身处的是一个巨变的时代。他受制于自己的出身,就必须用一生的奋斗为后代赢取新的机会。如果他没能获得地位和财富,可能接下来的几代人都仍然将处于贫困阶层。因此,他才会不顾一切往上爬,拼命攫取权力和财富,才能有“神挡杀神,鬼挡杀鬼”的决绝。他是知道自己为什么而奋斗的,他希望当社会阶层固化的时候,自己后代能够站到社会的高处。也正是在这样的趋势下,一切底线都被突破了。“祁同伟”身上的恶,其实是时代之恶。他是一个看透了时代的人,只要能够满足他奋斗的目标,爱情婚姻都可以牺牲。从某种程度上来说,“祁同伟”和盖茨比都是悲凉的。

西班牙插画家弗朗西斯·库加特为《了不起的盖茨比》初版设计的封面(1925年)

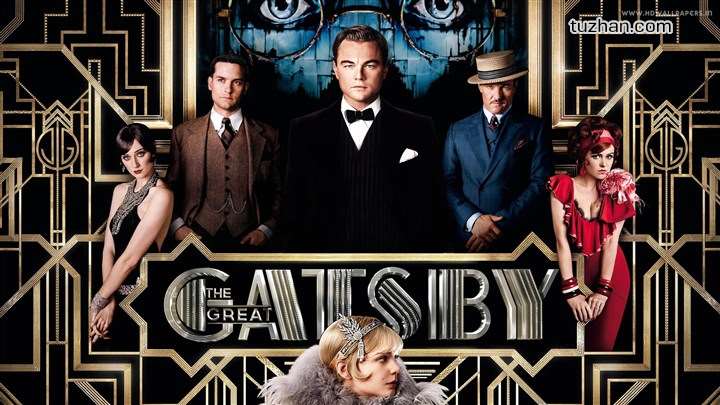

《了不起的盖茨比》被改编成多种文艺形式,此为其中的一种电影海报

菲茨杰拉德以一种令人震惊的客观态度,优美而奇特的文字,无情地解剖、深刻地反省自身所处的时代,在这个过程中,我们看到了他自己是如何从一个异常乐观的年轻人,经历了一场世界观、健康、精神和生活的全面崩溃。在随笔里说,他说:“我必须在‘努力无用’和‘务必奋斗’这两种感觉之间保持平衡;明明相信失败在所难免,却又决心非‘成功’不可。”

我们每个人,何尝不是在和自己搏斗,要不拉长青春,要不陷入“崩溃”,面对“间歇性壮志凌云和持续性混吃等死”的矛盾抉择。

天妒天才,老菲过世太早,老菲夫妇的墓地,碑上刻着《了不起的盖茨比》最后一行文字——

“于是,我们继续奋力向前划,如同逆水行舟,不停地被浪潮推回到往昔岁月。”

一位伟大的作家走进了历史,我们不应该用鲜花遮挡他的光环,而应该走上前去,看看那枚我们无法理解的由悲伤打磨而成的精美勋章——他把解脱和快乐给了千千万万的人。

周梅森和范雨素,谁会走进历史?谁会昙花一现?我不知道。

我只知道,站在历史制高点写出的批判现实主义作品,终究会回声嘹亮。