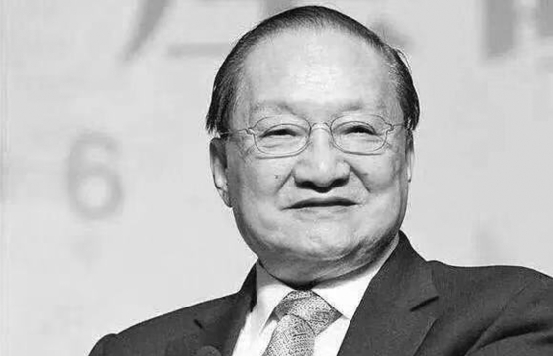

再见了,查良镛(金庸)先生

习近平总书记对查良镛(金庸)先生逝世表示哀悼

11月2日,中共中央总书记、国家主席习近平对查良镛(金庸)先生的逝世表示哀悼,对其亲属表示慰问。

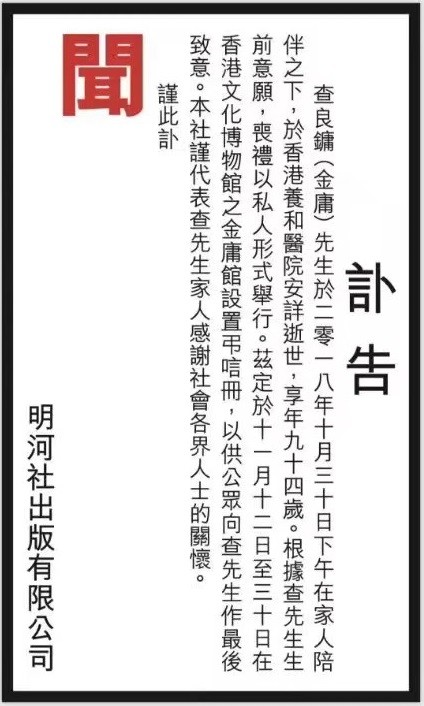

10月30日下午,香港著名作家、中国文联荣誉委员、中国作协名誉副主席查良镛先生在香港逝世,享年94岁。

查良镛先生逝世后,李克强、韩正、孙春兰、黄坤明、朱镕基、温家宝、张德江、李岚清、刘延东、李源潮、王汉斌、廖晖等同志也以不同方式表示哀悼,并向其亲属表示慰问。

11月2日晚,中央政府驻港联络办主任王志民专程到查良镛先生家中,向查先生夫人林乐怡女士转达了习近平总书记等中央领导同志对查良镛先生逝世的哀悼和对亲属的慰问。林乐怡女士对习总书记等中央领导的关心问候表示感谢。

(来源:中央政府驻港联络办)

省委省政府致唁电对查良镛先生逝世表示哀悼

查良镛先生亲属:

惊悉我省著名乡贤查良镛先生仙逝,深感哀痛!

查良镛先生一生爱国爱港爱乡。他积极投身香港回归祖国有关工作,为贯彻“一国两制”方针和维护香港长期繁荣稳定作出了积极贡献。他一直不忘家乡,情系桑梓,热心公益,为家乡的改革发展倾注了大量心血。他把深厚的家国情怀融入笔端,开新武侠小说之先河,在海内外华人中产生了深远影响。

我们将永远怀念查良镛先生的高尚品格和爱国精神。

望诸亲属节哀珍重。

中共浙江省委

浙江省人民政府

2018年11月2日

(来源:浙江在线)

嘉兴市委市政府致唁电悼念金庸

10月31日,中共嘉兴市委、嘉兴市人民政府向查良镛先生家属致唁电,对查良镛先生的逝世表示沉痛悼念。

查良镛,笔名金庸,嘉兴海宁人,10月30日下午在香港逝世,享年94岁。

唁电说,查良镛先生是著名的新闻学者、报业钜子、政治活动家、著名作家,谨代表先生的家乡浙江省嘉兴市450万人民表示沉痛的哀悼和深切的慰问。

唁电说,先生毕生心系家国、爱国爱港,衷心拥护并坚定贯彻“一国两制”方针和“基本法”,为促进“一国两制”事业发展做了大量卓有成效的工作,对香港的顺利回归和繁荣稳定作出了重要贡献;写就了一十五部家喻户晓、雅俗共赏、老少咸宜的武侠作品,影响力遍布全球,业已成为“全世界华人的共同语言”,被誉为一代文宗、武林泰斗,书中倡导的“侠之大者,为国为民”思想至今仍在传唱,余音不绝。

唁电说,查良镛先生情系桑梓、热心公益,一直致力于家乡经济社会事业的发展,促成香港嘉兴同乡会成立、捐建金庸图书馆等,为家乡的改革开放和现代化建设倾注了大量心血,家乡人民对此永志不忘、感念永存。查良镛先生的爱国爱港爱乡情怀和高尚品格永远值得家乡人民学习、尊敬和怀念。

(来源:浙江新闻客户端)

海宁市委市政府致唁电

查良镛,浙江海宁人,生于1924年3月10日,1948年移居香港,曾任香港基本法起草委员会委员、“政治体制”小组港方负责人、香港特别行政区基本法咨询委员会委员、执委会委员、香港特别行政区筹委会委员。为促进香港和平过渡、政权顺利交接,为香港繁荣稳定作出重要贡献。香港回归后,他大力支持行政长官和特区政府依法施政,为“一国两制”方针和基本法的贯彻落实,保持香港的长期繁荣稳定和发展发挥了重要作用。他一直不忘家乡人民,情系桑梓,热心公益,致力于家乡经济社会事业的发展,支持家乡的教育、卫生、文化等社会事业,为家乡的改革开放和现代化建设倾注了大量心血。因贡献突出被省人民政府授予“爱乡楷模”称号。金庸先生的爱国爱港爱乡情怀和高尚品格永远值得家乡人民尊敬和怀念。

(来源:海宁日报)

邓小平与金庸

邓小平是金庸(查良镛)武侠小说在中国内地最早的读者之一。1973年3月,当金庸小说在内地尚为禁书之时,恢复工作不久的邓小平从江西返回北京,托人从境外买了一套金庸小说,并对其爱不释手。邓小平的护士郭勤英曾说:邓小平喜欢看的武侠小说,基本都是港台作家写的,像金庸、古龙和梁羽生的作品,邓小平都看过,看得较多的是《射雕英雄传》。

金庸也曾在《明报》热烈支持邓小平主张的改革开放政策,认为“邓小平有魄力,有远见,在中国推行改革开放路线,推翻了以前不合理的制度,令人佩服。真正的英雄,并不取决于他打下多少江山,而要看他能不能为百姓带来幸福”。

1981年7月18日上午,邓小平以中共中央副主席的身份会见了香港《明报》社的创办人和社长金庸。邓小平同志提出:“中华人民共和国恢复香港主权,一国两制,制度不变,港人治港,保持繁荣的方针政策”。金庸先生欣喜地说:“这方针政策好,香港人和国际友人都能接受。”

当晚,中央电视台在新闻联播中播放了邓小平与金庸会谈的消息,港澳及世界各地的新闻媒介纷纷予以报道,轰动一时。

金庸先生回到香港后牢记邓小平的讲话,在他办的《明报》上,大力宣传香港回归祖国、“恢复主权,一国两制,港人治港,保持繁荣”的16字方针,唤起香港民众共同关心香港回归祖国的大事。他说:“访问大陆回来,我心里很乐观,对大陆乐观,对台湾乐观,对香港乐观,也就是对整个中国乐观!”

独家的金庸往事

浙江大学文科资深教授 徐岱:

这就是我与金庸先生及夫人林乐怡女士的初次见面。结果虽然不算糟,但当时的过程却让我很尴尬。好在金庸先生并不在意,大概他已看出我对其作品的无知。我们东拉西扯地谈了些什么,迄今早已忘得一干二净,但有个印象始终清晰,那就是金庸先生身上具有的大家风范、宗师气度。这不是说金庸先生与众不同,恰恰相反,而是他比一般那些刻意显得和蔼的名人,有一种真正的平易随和,还多了份特别属于他的东西:对人坦诚亲切。而查夫人身上,有种优雅高贵的气质和善良的天性。在我读完了“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳”之后,不知什么缘故,这种气质总让我联想到小说中那些光彩照人的女侠们。当然,查夫人比她们多了现代感。自那以后,我与金庸先生渐渐熟悉起来。直到今天,不知不觉已有二十个年头以上。既是因为金庸先生喜欢杭州(所以他安排了其心爱的角色令狐冲夫妇俩在西子湖畔安居),也是因为他对浙江大学颇有兴趣。而后者,应该多少同我和我的同事们有点关系。与金庸先生的每次相聚,都充满欢声笑语。

记得几年后,浙江大学百年校庆,特意邀请作为浙大名誉教授的金庸先生和夫人来校同乐。我们与先生一起在西湖边与众多朋友相聚,当大家尊称他“查先生”时,金庸先生笑嘻嘻地表示:既是好朋友聚会,就不必这样称呼,应该以师兄弟、师姐妹相待。他年纪最大,那么我们就叫他“大师兄”,他叫我们小师弟或小师妹。恭敬不如从命,那就一言为定。

原浙大人文学院常务副院长 廖可斌:

及至与金庸先生近距离接触,对他的经历、成就、思想和个性自然有了更多的了解,我深深地感叹,金庸先生确实堪称一代俊杰。他早年赤手闯香江,仅凭一支笔,成就了难以企及的人生辉煌。开始他编写舞台剧和电影剧本,导演电影,即已蜚声文艺界。接着白手起家,创办《明报》和《明报月刊》等,历经艰辛,终使之成为香港以至东南亚华人世界最有影响力的报刊。几乎同时他开始写作武侠小说,将这一中国传统文体与西方文学元素相结合,在通俗的历史故事中寄寓深邃的现代思想,成为新武侠小说的一代宗师,影响全球华人世界。据统计,他的小说可能是整个世界上有史以来除《圣经》以外印数最多的作品。在主办《明报》的过程中,他撰写了数百万字的时政和社会评论,对中国以至全世界的各种事件和问题发表看法,其犀利的洞察力和超前的预见力令当时人及后来人敬服不已,可与他的武侠小说媲美。晚年他积极参与香港回归祖国的社会活动,是香港基本法起草委员会政制小组的召集人和作为该文件政制部分基础的“两査方案”的执笔人,还撰写了大量文章,向香港各界介绍基本法,阐述香港回归祖国的现实意义和历史意义,为香港回归祖国做出了重大贡献。套用一位伟人评价另一位伟人的话来说,一个人的一生,只要取得了上述几个方面中任何一个方面的成就,他就可以不朽,何况金庸先生一生同时取得了这几个方面的成就。

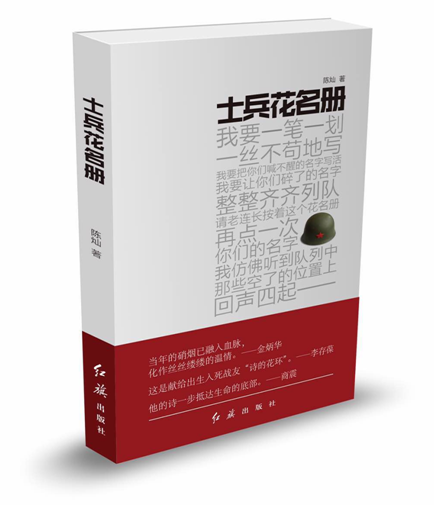

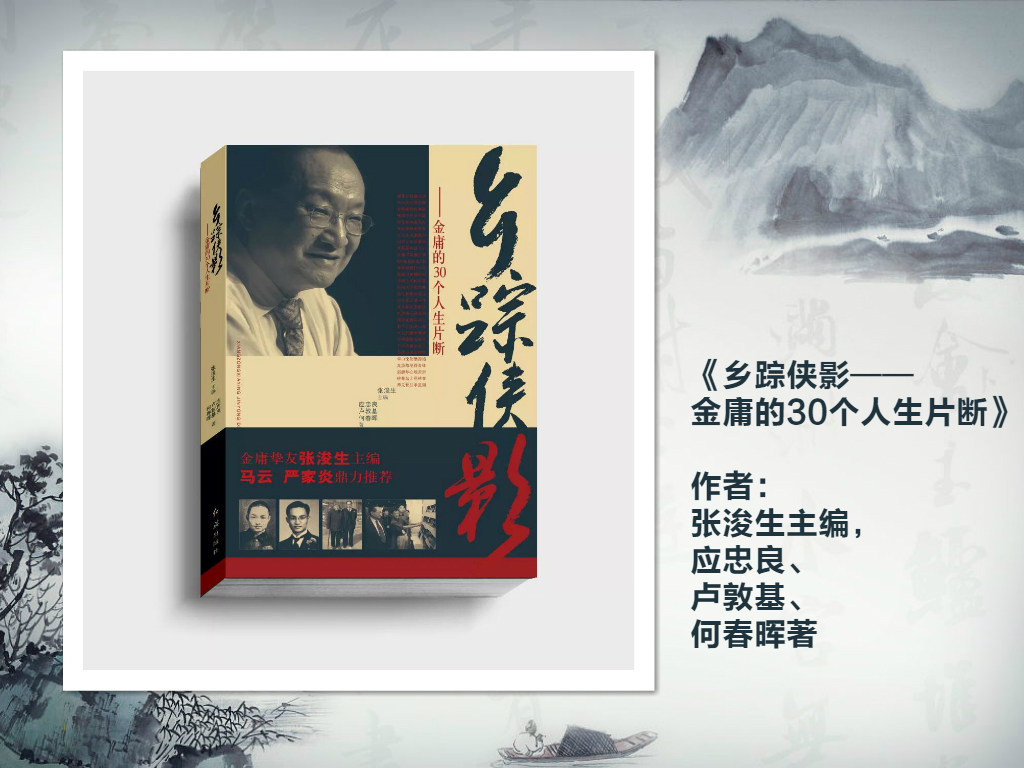

(摘自《乡踪侠影——金庸的30个人生片断》,红旗出版社出版)