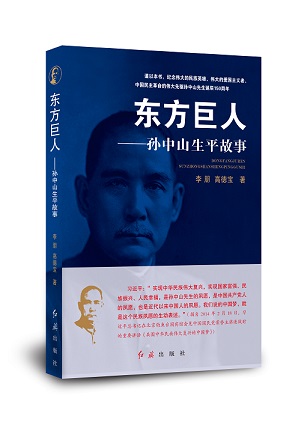

谨以本书,纪念伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱孙中山先生诞辰150周年

《东方巨人——孙中山生平故事》由红旗出版社出版

旗书网讯(李朋 高德宝) 由红旗出版社最新打造的关于孙中山先生的个人传记《东方巨人——孙中山生平故事》近日出版。2016年11月12日是孙中山先生诞辰150周年纪念日,孙中山先生毕生为民族富强、民主、自由而奋斗,为国家统一、民族复兴鞠躬尽瘁,是中国民主革命的伟大先行者。谨以本书,纪念伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱孙中山先生诞辰150周年。习近平总书记说:“实现中华民族伟大复兴,实现国家富强、民族振兴、人民幸福,是孙中山先生的夙愿,是中国共产党人的夙愿,也是近代以来中国人的夙愿。我们说的中国梦,就是这个民族夙愿的生动表述。”

1866年11月12日出生于南海之滨的农家子弟孙中山,1925年3月12日病逝于北京,经历了59个春秋,可谓短暂的人生。他少年立志、海外求学,中年行医济世,不断地进行革命动员和革命实践,晚年致力于国家统一和社会建设以及世界和平,可谓与时俱进、万死不辞。在许多同代人或后来者看来,孙中山就像一位不知疲倦的水手那样,热爱大海,在惊涛骇浪中,不畏惧,不气馁,不屈服,不苟且,始终以惊人的毅力、顽强的意志和饱满的热情,奋力将航船驾驶到希望的彼岸。

作为中国民主革命的先驱,孙中山先生领导了辛亥革命,“推翻了几千年的君主专制制度。他首先喊出‘振兴中华’的口号,开创了完全意义上的近代民族革命,为中国的进步打开了大门,使反动统治秩序再也无法稳定下来”。他的名字早已随同他的历史功绩深深地印入中国人民的心中。

孙中山的一生是战斗的一生,探索的一生,实践的一生。

首先,他表现了与旧体制决裂的非凡勇气和才能。他坚持革命进化论,举民主革命大旗于禹域。他认为救亡图存首在武装革命,推翻封建专制,建立资产阶级共和国。他向西方追求真理,但坚持独立自主,为我所用,促使中国富强昌盛进而突驾欧美日本之上。他不仅要进行政治革命而且要进行社会革命,声言举政治革命、社会革命毕其功于一役。他既领导与团结资产阶级小资产阶级知识分子,也联络与运用会党和新军。为中国革命事业百折不回,一往无前,愈挫愈奋,终于领导人民推翻了清朝,赶跑了皇帝,并给中国的建设描绘了许多绚丽的蓝图,寄托着无限希望。

其次,孙中山将学习西方与中国革命的实践相结合,立足中国,放眼世界,开始了中国人向西方追求救国真理的新阶段。他根据中国革命的需要,选择向西方学习的内容。批判中国封建文化又继承优秀的传统文化,宣传西方文明的进步又揭发西方社会的矛盾,不让西方的痼疾再现于中国。孙中山说:“余之谋中国革命,其所持之主义,有因袭吾国固有之思想者,有规抚欧洲之学说事迹者,有吾所独见而创获者。”正是这种批判的继承,选择的吸收,独立的思考,创造了作为中国民主革命理论基础的三民主义。在孙中山以前,还没有任何中国人提出过像三民主义那样完整、自成体系的资产阶级民主革命的理论和纲领。

最后,孙中山伟大之处,正在于他为了实现振兴中华的理想,从不满足于革命事业的初步成果,从不讳言革命的挫折与失败,总是不断吸收经验教训,再接再厉,奋斗到底。他在晚年更以“适乎世界之潮流,合乎人群之需要”的一贯精神,坚持与中国共产党合作,重新解释三民主义,制定联俄、联共、扶助农工三大政策,无愧为中国革命民主派的旗帜。

孙中山的革命道路崎岖坎坷,既有成功,又屡经失败,备遭险阻,但百折不挠。他不断地总结经验,追求新思想,探索新道路,而且勇敢地随同历史发展进程一道前进。孙中山热爱祖国,热爱人民,坚信经过人民的斗争,中国一定能够在政治、经济、文化各方面实现大的发展,一定能够“迎头赶上”先进的国家,“和他们并驾齐驱”。他以坚强的意志和超人的毅力为实现这个理想奋斗不息,“吾志所向,一往无前,愈挫愈奋,再接再励”,显示出一个伟大的爱国主义者的英雄气概。孙中山一生宣传“天下为公”和“民有民治民享”,坚持“唤起民众”和“联合世界上以平等待我之民族”。直到生命最后时刻,他仍然为召集国民会议、废除不平等条约而大声疾呼。孙中山这种革命精神是他留给中华民族世世代代的最珍贵的遗产。

习近平总书记说:“实现中华民族伟大复兴,实现国家富强、民族振兴、人民幸福,是孙中山先生的夙愿,是中国共产党人的夙愿,也是近代以来中国人的夙愿。我们说的中国梦,就是这个民族夙愿的生动表述。”(摘自2014年2月18日,习近平总书记在北京钓鱼台国宾馆会见中国国民党荣誉主席连战时的重要讲话《共圆中华民族伟大复兴的中国梦》)中国革命党人、中国各族人民永远不会忘记孙中山先生在黑夜沉沉的中国,高举革命民主旗帜,创建第一个革命政党的历史功勋;永远不会忘记领导革命党人推翻帝制,建立民国,并且同窃据民国招牌实行反动统治的军阀势力坚持斗争的历史功勋;永远不会忘记他领导国民党同共产党实行第一次合作,把辛亥革命时期的旧三民主义发展为1924年国民党第一次代表大会时期的新三民主义的历史功勋。孙中山的丰功伟绩永垂史册。

诚然,人无完人,孙中山也有缺点。但是,他的缺点比起他的伟大功绩,可谓是白玉之瑕。他为中国的改造与发展做出了不朽的丰功伟业;他为中华民族的后辈留下了珍贵的精神遗产。从这一意义上来讲,孙中山不愧为屹立在东方的巨人。

本书的编写,得到了中国社会科学院近代史研究所、广东省社会科学院历史研究所、国家图书馆、北京大学图书馆、中共中央宣传部图书资料室、求是杂志社图书资料室、中国革命博物馆、上海社会科学院历史研究所、广东省中山图书馆、广东省档案馆、中国人民大学、北京师范大学等单位提供珍贵的资料,并获得这些单位的有关领导和专家的热心支持和帮助。在此,谨向他们致以诚挚的谢意。

由于我们的水平、能力和时间有限,疏漏及不当之处在所难免,恳请专家和读者给以指正,我们表示衷心感谢。

旗书网新闻+_______________________________________________________________________

关于举办纪念孙中山先生诞辰150周年活动的决定

(2015年11月8日政协第十二届全国委员会常务委员会第十三次会议通过)

2016年11月12日是伟大的民族英雄、伟大的爱国主义者、中国民主革命的伟大先驱孙中山先生诞辰150周年纪念日。为缅怀孙中山先生为民族独立、社会进步、人民幸福所建立的历史功勋,学习、继承和发扬孙中山先生的爱国思想、革命意志和进取精神,巩固和发展海内外中华儿女的大团结,巩固和发展最广泛的爱国统一战线,维护两岸关系和平发展,共同推进祖国和平统一大业,最大限度地把全民族的力量凝聚起来,致力于实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴的中国梦,中国人民政治协商会议第十二届全国委员会常务委员会决定届时举行隆重的纪念活动。

纪念孙中山先生(代序)

毛 泽 东

纪念伟大的革命先行者孙中山先生!

纪念他在中国民主革命准备时期,以鲜明的中国革命民主派立场,同中国改良派作了尖锐的斗争。他在这一场斗争中是中国革命民主派的旗帜。

纪念他在辛亥革命时期,领导人民推翻帝制、建立共和国的丰功伟绩。

纪念他在第一次国共合作时期,把旧三民主义发展为新三民主义的丰功伟绩。

他在政治思想方面留给我们许多有益的东西。

现代中国人,除了一小撮反动分子以外,都是孙先生革命事业的继承者。

我们完成了孙先生没有完成的民主革命,并且把这个革命发展为社会主义革命。我们正在完成这个革命。

事物总是发展的。一九一一年的革命,即辛亥革命,到今年,不过四十五年,中国的面目完全变了。再过四十五年,就是二千零一年,也就是进到二十一世纪的时候,中国的面目更要大变。中国将变为一个强大的社会主义工业国。中国应当这样。因为中国是一个具有九百六十万平方公里土地和六万万人口的国家,中国应当对于人类有较大的贡献。而这种贡献,在过去一个长时期内,则是太少了。这使我们感到惭愧。

但是要谦虚。不但现在应当这样,四十五年之后也应当这样,永远应当这样。中国人在国际交往方面,应当坚决、彻底、干净、全部地消灭大国主义。

孙先生是一个谦虚的人。我听过他多次讲演,感到他有一种宏伟的气魄。从他注意研究中国历史情况和当前社会情况方面,又从他注意研究包括苏联在内的外国情况方面,知道他是很虚心的。

他全心全意地为了改造中国而耗费了毕生的精力,真是鞠躬尽瘁,死而后已。

象很多站在正面指导时代潮流的伟大历史人物大都有他们的缺点一样,孙先生也有他的缺点方面。这是要从历史条件加以说明,使人理解,不可以苛求于前人的。

(这是毛泽东同志为纪念孙中山先生诞辰九十周年在1956年11月12日写的文章,收入《毛泽东选集》第五卷。)

目 录

第一章 生于忧患 少年立志

孙中山不同于半封建半资本主义式的维新派“君子”们。他的童年和少年时代是在贫苦农民和华侨企业家的家庭中度过,且又受过“欧洲式的教育”,比较了解西方社会,精神世界中蕴涵着较为激进的民主主义因素。在他的心目中,古老的帝国和至尊的皇冠并未环绕着神圣的光环,否定现存社会秩序的造反行动,决非大逆不道。他是近代中国新型知识分子的代表,较少承受因袭的重担。因此,当他意识到维新思潮的局限,加以激进的民主主义因素的增长,就必然在一定的机缘下跨出关键的一步。

一、“贫困之农家子”

二、从山乡走向世界

三、探求救国救民的道路

四、北上与投书

第二章 弃文从武 蒙难历险

伦敦被难对于开始踏上民主革命征程的战士确是一次严峻——“自分必死,无再生之望”——的考验和磨砺,增强了他的信念和意志。同时,在全世界面前暴露了清政府的野蛮凶残。完全出乎迫害者意外的则是这桩事件使年轻的革命家闻名于当世。英、美、日和港、澳的报刊纷纷登载有关消息,国内维新派主办的《时务报》也有所反映。许多评论称许孙中山为新型的“革命派领袖”,相信他会对中国的进步作出贡献。

一、对清王朝采取“强迫”手段——兴中会的建立

二、“乙未广州之役”:走向共和的第一步

三、流亡异域:“伦敦被难”与新的求索

四、振聋发聩的惠州起义

五、迎接“新世纪的曙光”

第三章 廿载艰辛 肇纪共和

革命党人和广大群众为独立、民主和富强而斗争,不可避免地要诉诸暴力手段,即通过武装起义推翻清朝政府。孙中山和他的战友们在实践中认识到这个道理,对于他们从事的革命事业大有裨益。毛泽东曾就此给予高度评价:“从孙中山组织革命的小团体起,他就进行了几次反清的武装起义。到了同盟会时期,更充满了武装起义的事迹,直到辛亥革命,武装推翻了清朝。”

一、民主革命与近代化纲领——三民主义的制定

二、中国同盟会的组建

三、持续的反清武装斗争

四、共和制度缔造维艰

第四章 投身实业 着手民生

在民国政府成立后,孙中山为了顾全大局,辞去了临时大总统职务,投身到实业建设中,他解职当天就表示:“解职不是不理事,解职以后,尚有比政治更紧要的事待着手……中华民国成立,民族、民权两主义俱达到,唯有民生主义尚未着手,今后吾人所当致力的即在此事” 孙中山的“民生主义”就是发展生产力,兴办实业,富民强国。

一、社会革命

二、修筑铁路

三、东渡访日

四、孙桂会谈

五、合办公司

第五章 剑指窃国 巨人发难

1911年辛亥革命爆发,清廷不得不重新起用袁世凯。1912年2月,袁在帝国主义支持下,采用军事威胁和谈判相结合的反革命两手,窃取了中华民国临时大总统职务。1913年3月,袁派人在上海暗杀宋教仁,又向帝国主义乞求借款,发动反革命内战,用不到两个月的时间,镇压了国民党人发动的“二次革命”。袁在镇压“二次革命”后,一方面竭力破坏辛亥革命的民主成果,加紧专制独裁统治的建立;另一方面大肆出卖国家的主权,极力寻求帝国主义的支持,为复辟帝制积极作准备。

一、扮羊之狼

二、国会选举

三、宋氏被刺

四、“袁”形毕露

五、起兵讨袁

第六章 重建新党 继续革命

1913年二次革命后,孙中山在挫折面前,百折不回,再度举起民主革命的旗帜,经过半年多的努力,孙中山于1914年7月8日在日本东京召开大会,正式宣布中华革命党成立。大会通过了《中华革命党总章》。孙中山当场宣誓加盟,并就任总理职务。孙中山手书的《中华革命党总章》提出了该党纲领,明确规定本党以实行民权、民生两主义为宗旨,以扫除专制统治,建设完全民国为目的,继承了中国同盟会时期的民权、民生主义的革命内容;同时把推翻袁世凯专制独裁统治、建立一个新的民主共和国,作为党纲的重要内容。

一、组党分歧

二、新党组建

三、寻求支持

四、肇和起义

五、革命伴侣

第七章 讨袁护国 覆灭帝制

1914年,孙中山领导中华革命党,组织武力讨伐袁世凯的活动。袁世凯称帝后,孙中山立即发表《讨袁宣言》号召人民维护共和制度。各省纷纷独立,袁世凯被迫于1916年春取消了帝制。接着孙中山发表《第二次讨袁宣言》,号召人民将反袁斗争进行到底。不久,袁世凯在绝望中死去。

一、袁氏称帝

二、讨袁护国

三、袁氏覆灭

第八章 反段护法 不屈不挠

1917年夏,张勋在北京拥载清废帝溥仪复辟帝制。孙中山发表《讨逆宣言》,号召讨伐张勋,张勋很快失败。段祺瑞驱逐张勋后,拒绝恢复《临时约法》和召集国会。为维护共和制度,孙中山倡导护法运动。护法运动风起云涌于1917年—1922年,是指由孙文领导,反对北洋政府,在广州另立中华民国军政府的行动。在中国国民党历史中,亦称为“三次革命”。所谓“护法”指的是护卫《中华民国临时约法》,打倒事实上由北洋系统专政的“共和”,重新建立新生共和的民主法统。

一、府院之争

二、武力护法

三、南北皆貉

四、闭门著述

第九章 挥师北伐 蒙难历险

1919年,孙中山将中华革命党改组为中国国民党。在共产国际和苏联代表的帮助下,中国国民党和当时崛起于政治舞台的中国共产党实现了合作,拉开了轰轰烈烈的大革命帷幕。1921年10月,孙中山向非常国会提出并通过北伐提案,因陈炯明破坏未果。1922年3月,孙中山临时召开紧急军事会议,改变北伐计划,回师广州,击溃陈炯明后,1922年5月4日,孙中山再次下令挥师北伐,提出“受国民之托,树立共和,惩治邪恶,民治发达”口号,分兵三路,挥师北上。

一、建立中国国民党

二、就任非常大总统

三、出师北伐

四、广州蒙难

第十章 以俄为师 巨人转变

十月革命一声炮响,给中国送来了马克思列宁主义。十月革命帮助了全世界的也帮助了中国的先进分子,用无产阶级的宇宙观作为观察国家命运的工具,重新考虑自己的问题。“走俄国人的路——这就是结论”。毛泽东《论人民民主专政》提出的这一论断,契合十月革命后许多中国先进分子努力的共同方向,并不仅仅只有中国共产党人。1949年9月16日毛泽东在《唯心史观的破产》一文中也指出:“1917年的俄国革命唤醒了中国人,中国人学得了一样新的东西,这就是马克思列宁主义。中国产生了共产党,这是开天辟地的大事变。孙中山也提倡‘以俄为师’,主张‘联俄联共’。总之是从此以后,中国改换了方向。”

一、移目苏俄

二、会见马林

三、孙越宣言

四、鲍罗廷来华

第十一章 国共合作 黄埔建军

孙中山从陈炯明叛变和谋害行动中脱险之后,1923年,中国共产党创始人之一的李大钊(1889-1928)到上海莫里哀路29号幽静的书斋里会见了孙中山,同孙中山一起,继续探索着中国革命前进的道路,他们谈到中国社会各阶级的状况及对革命力量的分析。在孙中山的书房里,李大钊谈到共产党员以个人身份参加国民党的问题,孙中山同意这种做法,李大钊成为以个人身份同时参加国民党的第一个共产党人,介绍人是一个资深的国民党员张继。这种做法在第一次国共合作中十分普遍。毛泽东、瞿秋白曾经是国民党中央候补执行委员。在政治上,孙中山努力使国民党内部对他联俄、联共的新方针给予支持。在共产党方面,同国民党合作问题上的疑虑到1923年6月中共第三次全国代表大会上已经消释了,这次在广州召开的党代会通过决议,共产党员以个人身份加入国民党,帮助国民党改组为民主革命联盟,同时保持共产党在政治上和组织上的独立性。

一、会见李大钊

二、国民党改组

三、中国国民党一大

四、黄埔建军

第十二章 巨人长逝 壮志未酬

1866年11月12日出生于南海之滨的农家子弟孙中山,1925年3月12日病逝于北京,经历了59 个春秋,可谓短暂的人生。他少年立志、海外求学,中年行医济世,不断地进行革命动员和革命实践,晚年致力于国家统一和社会建设、以及世界和平,可谓与时俱进、万死不辞。在许多同代人或后来者看来,孙中山就像一位不知疲倦的水手那样,热爱大海,在惊涛骇浪中,不畏惧,不气馁,不屈服,不苟且,始终以惊人的毅力、顽强的意志和饱满的热情,奋力将航船驾驶到希望的彼岸。

一、收回关余

二、再度北伐

三、商团叛乱

四、北京政变

五、应请北上

六、逝世北京

孙中山先生大事年表