图书电商谁能笑傲江湖

——2016年中国图书网上销售格局分析

2017年04月11日 15:00 中国新闻出版广电报 杨毅

第三方平台:快速发展之中亟待监管

● 2016年第三方平台网上书店销售码洋增速约60%。

● 第三方平台整体的图书销售码洋规模与“三大网店”的规模相差不大。

● 第三方平台若要更为健康的发展,其对于平台上图书品类和图书质量的管理还有很长的路要走。

在垂直型网上书店增速放缓的同时,第三方平台网店在近两年开启了高速增长的模式。虽然国内以淘宝、天猫为代表的第三方平台已经发展了较长一段时间,在淘宝上经营图书多年的店铺也不算少数,但是第三方平台网上书店的真正快速增长大概是从2014年以后。在“互联网+”时代,第三方平台的出现使图书经销商快速且低成本地开启属于自己的网上书店成为可能。

天猫书城是目前国内最大的第三方网上书店平台,目前已经有几千家网上书店进驻,其中既包括一直以实体书店经营为主的新华书店和部分民营书店,也包括出版单位自己建立的旗舰店,此外也吸引了大量的专业书店进驻,甚至有些大型垂直网店也会在这些第三方平台上开店,随着各地图书批发市场的经营越来越萧条,很多的二渠道经销商们也把业务的重心放到了平台网上书店。京东的第三方平台也有不小的规模,而京东图书在自营业务相对稳定之后,又加大了平台的建设,其平台增速与天猫书城的增速相当。除此之外,传统的大型垂直网上书店当当和亚马逊,以及一些本身不经营图书的电商如苏宁易购、一号店等也会有第三方平台的书店加入,但受制于平台影响力、投入力度和图书品类战略等因素,总体规模不大,甚至有些出现下降趋势。

虽然可供书业企业选择的第三方平台不少,但是规模较大的还只是少数,在无疆界的互联网上,相较于传统的实体书店来说竞争会更为激烈,竞争的最终结果很可能是只剩下天猫、京东等规模较大的能够持续发展。

2016年,第三方平台网上书店销售码洋增速约60%。第三方平台整体的图书销售码洋规模与“三大网店”的规模相差不大。但是从销售图书的质量来说,第三方平台与垂直型网店还会有一些差距。第三方平台的高速增长,有相当一部分是来自于“爆品”的贡献,以考试、少儿科普、经典古籍等图书为代表的大量高定价低折扣套装书的销售,促进了第三方平台的快速增长;此外,虽然平台方也都在不断加大监管力度,但是销售盗版书的情况还是多有发生,也有部分码洋是来自盗版图书的贡献。

开卷曾经做过网上书店购书者调查,其结果显示经常购书的人还是会首选大型垂直型网上书店,而偶尔购书且目的性比较强的购书者选择第三方平台的比例相对更大。毋庸置疑,第三方平台的出现,不仅给了传统图书经销渠道新的机会,也让一些没有购书习惯的消费者开始养成了购书习惯。但是第三方平台若要更为健康的发展,其对于平台上图书品类和图书质量的管理还有很长的路要走。

社群书店:高调登场发展势头不容忽视

● 有60%左右的出版机构已经开始采取社群营销方式,但是销售占比还是非常小。

● 有超过一半的实体书店涉足了网上销售业务,其中开展社群营销的书店仅有15%左右。

● 对于社群营销中流量的创造,以及在此之后销售的转化,行业内可循的成功经验还比较有限。

随着微信朋友圈、微博等社会化网络的普及,依托于此的社会化营销也成为最流行也是最有效的营销方式之一。与此同时,依托于社群营销的社群书店也开始出现,如“大V店”“罗辑思维”等。社群书店从社群成员的特质入手,通过内容创造流量,通过流量带来销售。由于社群组织中成员的共性特点,这种具有针对性的以优质内容吸引流量,进而带来的销售转化率是很高的。在这一点上,无论是“罗辑思维”,还是“大V店”,都有相当可观的销售业绩。

“罗辑思维”和“大V店”,以及更多社群售书的成功,也让更多书业同仁认识到了社群营销的巨大吸引力,很多出版机构和书店在经营公众号的同时,也开启了社会化营销的尝试。2016年年底,开卷对书业100家左右的出版机构和100家左右的书店分别进行了调研。结果显示,有60%左右的出版机构已经开始采取社群营销方式,但是销售占比还是非常小;在还没有进行社群营销的出版机构中,也有2/3表示已经有启动社群营销的计划。出版机构依托出版品牌,拥有阅读偏好、阅读需求和价值观相近的读者群,开展社群营销具有一定优势。从某种意义上说,越是品牌化强且个性鲜明的出版机构越容易发展社群营销,社群营销就是其原有读者俱乐部的升级版。

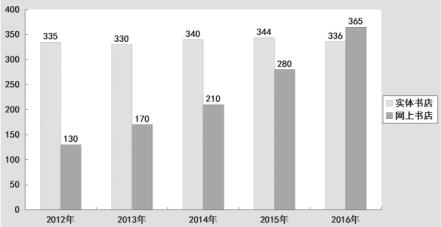

但是对于书店来说,虽然有90%的实体书店实行了会员制,具有较强社群营销的基础,但是对会员的管理和服务还有待升级,尤其是在“互联网+”和“会员大数据”研究的支持下,对书店的读者会员进行更加个性化的服务,在此基础上的会员社群营销将会有更大的发展空间。图2所示,在2016年年底的调查中,有超过一半的实体书店涉足了网上销售业务,但主要方式还是第三方平台,其中开展社群营销的书店仅有15%左右(见图2)。

目前书业机构自身的社群运营水平整体较低,市面上在社群售书方面做得比较好的公众号大多来自于各个领域的“网络达人”或阅读推广人。因此,对于社群营销中流量的创造,以及在此之后销售的转化,行业内可循的成功经验还比较有限,还需要更多借鉴其他机构和公众号的经验,不断地去探索和尝试。