温州24小时城市书房 点亮文化生活

2017年03月21日 16:57 浙江新闻客户端 李文芳 林中牧

编者按:温州城市书房满足了群众的文化需求,补上了城市公共文化服务体系的一块短板。作为一种崭新的公共文化服务形态,城市书房全面融入温州市民的精神生活,成为这座城市新的文化地标。这种立足新发展理念,坚持以人民为中心,大力探索公共文化服务供给侧结构性改革的举措,值得借鉴和学习。

窗外,车水马龙,霓虹闪烁。窗内,灯火通明,一片静谧。40岁的徐慧玲,正托着一本《人类简史》,沉浸在纸张窸窣里。一旁,几个初三的学生,正低头伏案,笔尖沙沙作响。

3月20日夜,熙熙攘攘的温州闹市,一间临街的书房内,醉人的书香,温暖的灯光,包围着遨游书海的阅读者。这是温州市首家城市书房——县前头书房。

3年前,敢为天下先的温州人,在公共文化服务领域推出一项创新之举:开出全开放、纯公益、24小时不打烊的实体图书馆。此后,长明瓯江两岸的阅读灯火,像一粒粒春种,播撒在城市文化的土壤中,拔节生长成城市居民心灵的栖息地。到2017年初,温州市区已建成25家城市书房,共接待读者161万人次,外借图书72万册。温州城市书房还获得“浙江省宣传思想文化系统十大创新项目”“第三批国家公共文化服务体系示范项目”等荣誉。

2016年,文化部国家公共文化服务体系建设专家委员会主任李国新参观完温州城市书房后,忍不住感慨:温州城市书房是与小康社会发展水平相适应的公共布局、环境和服务的转型升级,提升了图书馆的社会地位,为业界提供了可复制可借鉴的办馆模式。

从一个地域文化现象,逐渐辐射各地,温州城市书房引领多地城市文化新风尚。在省内,杭州、宁波等地开始推广城市书房建设经验,计划到明年底全省建成100家城市书房。在省外,山东威海、江苏扬州等10多个城市陆续启动城市书房建设。

城市书房为啥这么火?日前,记者来到温州,在一家家城市书房中,感受温州人如何经营着自己的“文化梦”。

独辟蹊径,点亮阅读星火

“咣当——”,县前头老街内,文印铺的职员拉起厚重的卷帘门。城市开始慢慢苏醒、变得喧嚣。斜对面,圆拱形的落地窗内,排排桌椅前,坐满了人。这会儿,门卫鲁家亮已将读者还的书整齐地摆上了架。

这是温州开出的第一家城市书房,3年来,清晨推门而入、夜半仍未还家的读者常坐在这里,徜徉在书的海洋里。一侧书库内低矮老旧的书架,似乎诉说着这间书房的前世今生。

“把这里交与你,我放心。”鲁家亮忘不了,2014年4月16日,书房开张时,温州市图书馆馆长胡海荣的托付,这份信任变成鲁家亮肩上的责任,他将这里当作家,一守就是三个春秋。

温州城市书房的想法源于北京三联韬奋书店。2014年,三联韬奋书店推出24小时不打烊服务后,胡海荣立刻就想到了每年读者见面会上的诉求:能否延长图书馆开放时间?

“当时,温州图书馆县前头分馆一楼租出去的3间门店正好到期。干脆收回来,将门店打通,做成全自助、24小时不打烊的图书馆,让市民的心灵有个栖息地。”胡海荣说。

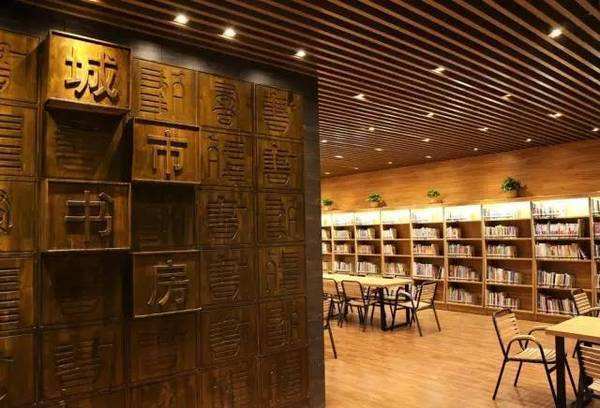

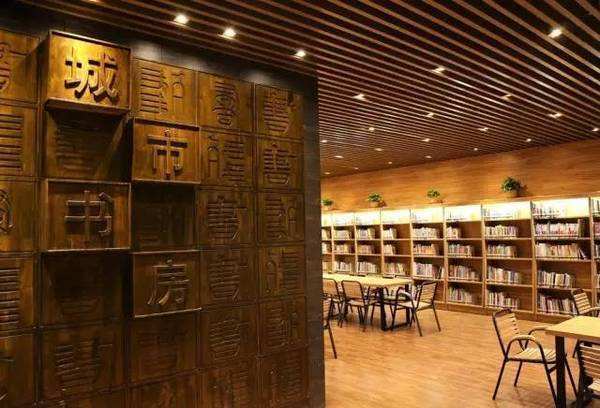

创新与梦想,让这个“转角就能遇到”的街头图书馆走进温州人的视野。巨大的落地橱窗,舒适的软面沙发,木制纹理书架,门口摆放着自助办证机、自助借还机、数字资源查询机等先进电子设备。一刷卡,书房门自动开合。这个占地150平方米的图书馆一开张,56个座位常常爆满。

随后,市长热线和图书馆热线均收到了许多这样的诉求:“能否多开几家不打烊的书房?”“可不可以在我家小区旁边也开一家”……

于是,菱藕社区、东瓯智库、市行政中心、景山社区4家24小时自助图书馆在当年依次对外开放。一间小小的、泛着书香的阅览场所,仿佛是喧嚣闹市里的一泓清泉,浇灌进城市人内心深处,让繁忙的他们,在阅读中得到精神的滋养与片刻的宁静。“白天当老板”的温州人,晚上有了新的去处。