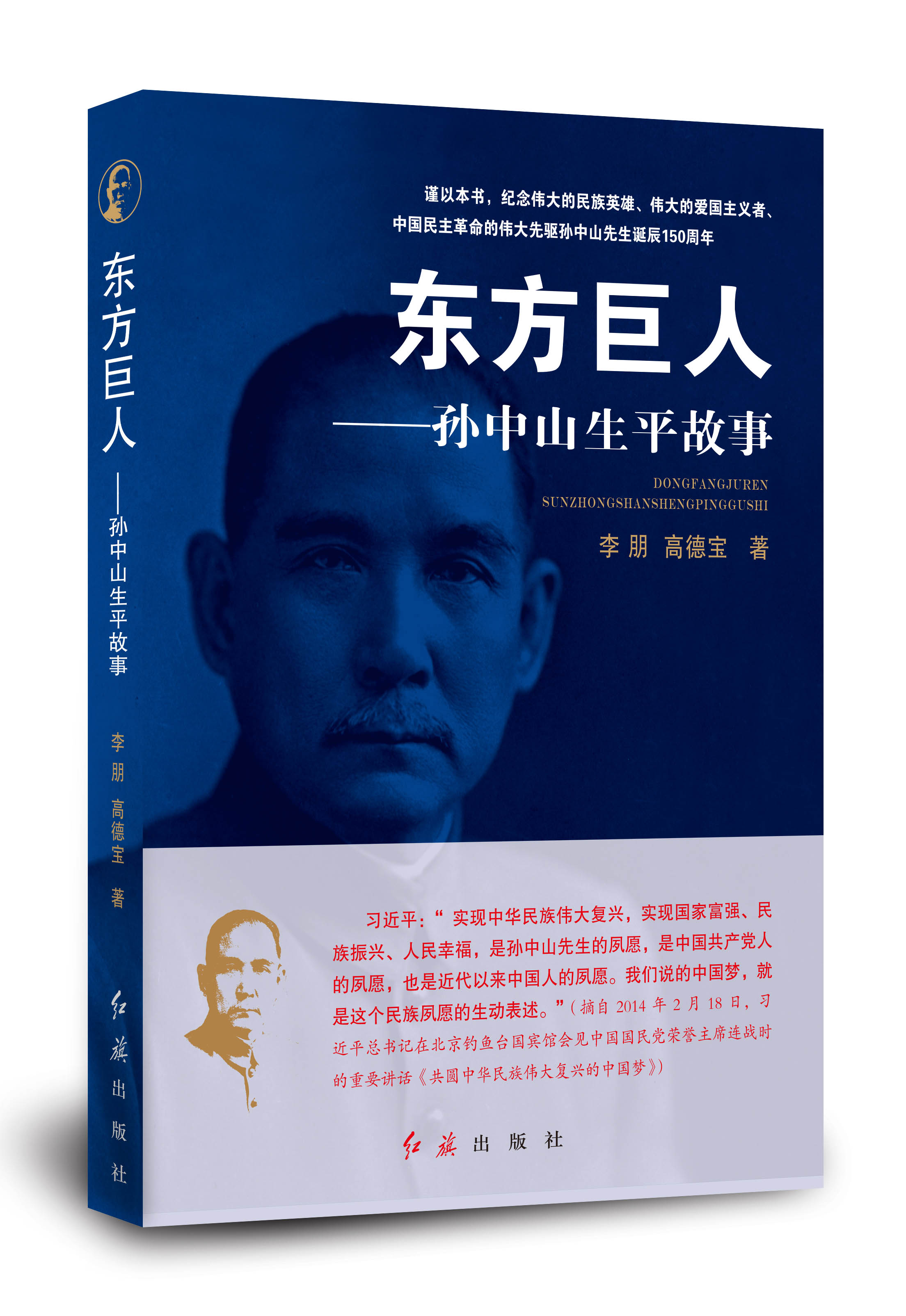

《东方巨人——孙中山生平故事》书摘

2016年12月28日 16:11 红旗出版社 李朋 高德宝

前 言

1866年11月12日出生于南海之滨的农家子弟孙中山,1925年3月12日病逝于北京,经历了59个春秋,可谓短暂的人生。他少年立志、海外求学,中年行医济世,不断地进行革命动员和革命实践,晚年致力于国家统一和社会建设、以及世界和平,可谓与时俱进、万死不辞。在许多同代人或后来者看来,孙中山就像一位不知疲倦的水手那样,热爱大海,在惊涛骇浪中,不畏惧,不气馁,不屈服,不苟且,始终以惊人的毅力、顽强的意志和饱满的热情,奋力将航船驾驶到希望的彼岸。

作为中国民主革命的先驱,孙中山先生领导了辛亥革命,“推翻了几千年的君主专制制度。他首先喊出‘振兴中华’ 的口号,开创了完全意义上的近代民族革命,为中国的进步打开了大门,使反动统治秩序再也无法稳定下来。”他的名字早已随同他的历史功绩深深地印入中国人民的心中。

孙中山的一生是战斗的一生,探索的一生,实践的一生。

首先,他表现了与旧体制决裂的非凡勇气和才能。他坚持革命进化论,举民主革命大旗于禹域。他认为救亡图存首在武装革命,推翻封建专制,建立资产阶级共和国。他向西方追求真理,但坚持独立自主,为我所用,促使中国富强昌盛进而突驾欧美日本之上。他不仅要进行政治革命而且要进行社会革命,声言举政治革命社会革命毕其功于一役。他既领导与团结资产阶级小资产阶级知识分子,也联络与运用会党和新军。为中国革命事业百折不回,一往无前,愈挫愈奋,终于领导人民推翻了清朝,赶跑了皇帝,并给中国的建设描绘了许多绚丽的蓝图,寄托着无限希望。

其次,孙中山将学习西方与中国革命的实践相结合,立足中国,放眼世界,开始了中国人向西方追求救国真理的新阶段。他根据中国革命的需要,选择向西方学习的内容。批判中国封建文化又继承优秀的传统文化,宣传西方文明的进步又揭发西方社会的矛盾,不让西方的痼疾再现于中国。孙中山说:“余之谋中国革命,其所持之主义,有因袭吾国固有之思想者,有规抚欧洲之学说事迹者,有吾所独见丽创获者。”正是这种批判的继承,选择的吸收,独立的思考,创造了作为中国民主革命理论基础的三民主义。在孙中山以前,还没有任何中国人提出过像三民主义那样完整、自成体系的资产阶级民主革命的理论和纲领。

最后,孙中山伟大之处,正在于他为了实现振兴中华的理想,从不满足于革命事业的初步成果,从不讳言革命的挫折与失败,总是不断吸收经验教训,再接再厉,奋斗到底。他在晚年更以“适乎世界之潮流,合乎人群之需要” 的一贯精神,坚持与中国共产党合作,重新解释三民主义,制定联俄、联共、扶助农工三大政策,无愧为中国革命民主派的旗帜。