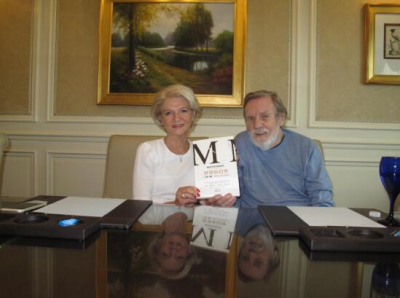

奈斯比特夫妇:“一带一路”上的文化使者

奈斯比特夫妇(左为妻子多丽丝·奈斯比特、右为丈夫约翰·奈斯比特)捧起新近出版的中文简体版《世界新趋势:“一带一路”重塑全球化新格局》。记者 徐平/摄

由中华工商联合出版社有限责任公司引进出版的中文简体版《世界新趋势:“一带一路”重塑全球化新格局》一书近日在国内上市,该书是一部由国际专家学者团队撰写的解读“一带一路”倡议的专著,这本书的独特之处在于用外国专家的视角讲述中国故事。

5月11日,在“一带一路”国际合作高峰论坛召开前夕,该书其中的两位作者约翰·奈斯比特、多丽丝·奈斯比特夫妇二人来到北京,在一个沙尘暴即将侵袭的晴朗下午接受了记者的专访。

伉俪情缘:写作之路的理想同行者

约翰是美国著名的未来学家,也是第五届中华图书特殊贡献奖的获得者,相继出版了《大趋势》《中国大趋势》等著作。他经常往返于中国,总数不下上百次,具体数字连他自己也数不清。自1967年第一次踏上中国的土地,约翰见证了中国过去几十年的发展。用他的话来说,那是“翻天覆地的变化”。

在采访中,多丽丝把时间的光年推回到1995年,一部《亚洲大趋势》开启了他们夫妇二人合作的先河,多丽丝和约翰成为该书的共同作者。而这一年,多丽丝还是德国一家出版社的社长,他们也由生意上的合作伙伴而成为好友,随着情谊更深地发展,二人于2000年正式结为伉俪。他们不仅是生活上的夫妇,更是写作路上的同行者,从2000年至今,两人共同创作了《中国大趋势》《对话中国模式》《大变革》等多部著作。

图书出海:世界希望听到中国的声音

多丽丝身兼写作者和出版人双重身份。作为一个作家,她曾在《中国青年报》开辟“名师大讲坛”的专栏,该专栏的文章后来精选结集为《勇敢追梦》一书;同时,她还专为中国年轻人写下《梅林:我的中国》,以一个西方人的视角来介绍中西文化的差异。作为一个出版人,她曾出版过许多有关中国的图书,如《创新中国》等。当记者问及有关中国的选题如何作成一部好书时,多丽丝回答:“首先,要作好编辑工作,要让选题成为热点;其次,要让作者为出版社写出好作品。”她把好的出版社与好的作者之间的关系,比作家庭和孩子的关系。

作为出版人的多丽丝,对目前的出版转型也表现出敏感,她认为,整个出版业大多数人的思维还停留在过去,在数字时代,书与报虽然不会消失,但如何利用新载体把内容呈现给读者却是一个需要思考的大变革。“数字出版是全球趋势,出版的载体形式已经发生变化,尤其是年轻受众,他们已经是数字阅读和电子设备的原住民。而在新书推广上,社交媒体是一个必须利用的渠道。”多丽丝对记者说。

从“借船出海”到“买船出海”再到“造船出海”,中国出版界多年来一直致力于推动出版走出去。在“一带一路”之上,中国的出版物如何跨越不同的文化语境有效地传播?多丽丝从出版人视角告诉记者:“中国出版要走出去,对外输出中华文化,会面临巨大的挑战,西方出版界目前有些排斥中国声音,但世界同时又希望听到中国声音,可以说是机遇与挑战并存。”约翰则更多从世界宏观背景来分析,他认为,不能孤立地看待出版,更不能将出版业与其他产业割裂开来,中国其他产品能走出去,出版物一定也能走出去,只是走出去的时间相对会长一些。世界格局由西方主导变为多元格局,传统西方世界只占全世界人口的17%,西方世界对格局变化视而不见、或是不希望看到,而欧美出版商则不接受“中国已经崛起”这一观念。“西方主导世界200年的时代已经一去不复返了!”约翰斩钉截铁地说。

文化传播:讲述中国故事要有画面感

《世界新趋势》一书主要从经济角度论述“一带一路”,而在采访中,奈斯比特夫妇更多的谈到“一带一路”上不同民族文化的交融与碰撞。约翰说:“古代的丝绸之路,在贸易的同时也促进了各种文化的交流,丝绸之路上交换的是丝绸,交流的是文化、宗教、以及信仰。”多丽丝补充道:“茶与丝绸不仅仅只是产品和商品,它承载了很多的生活方式和文化习俗。由史鉴今,在媒介技术越来越先进的当下,‘一带一路’同样也会带来文化的交流和传播。”

“一带一路”是一条经济辐射之路,也是一条文化传播之路。当记者向其问及,写作者、出版人在感受异域文化时,如何记录、传播这些不同的民族文化?夫妇二人没有事先沟通,却又一唱一和、十分默契的分别从接纳与输出两个方面先后回答。作为一个写作者,约翰对接受异域文化表现出开放包容的心态,正如他在《大变革》一书中就明确地指出世界将会发生变化。他说:“对于变化,首先要去学会接受不同的文化。”多丽丝紧接着说:“中国出版人要用对方听得懂的语言习惯、思维模式来讲述中国故事,这一点很重要。”她还向记者举例,如“一带一路”的英文直译是“The Belt and Road”或“One Belt One Road”,但她更喜欢译成“New Silk Road”。并向记者解释其缘由,“New Silk Road”直译成中文就是“新丝绸之路”,这样很容易让人联想到丝绸之路上的茫茫戈壁、黄沙漫漫、驼铃声声的画面。“最好的语言是能给人留下画面感的语言,而中国出版人给外国读者讲述中国故事时,应该给人以画面感。”多丽丝如是说。