书室书事:有书的地方就是书室

2016年07月14日 16:16 红旗出版社官微-左读右涮 胡璠

【快速阅读的时代,电子书泛滥,纸质书似乎已经被很多人遗忘……但这个遗忘也只是遗忘,等到记起时,我们或许还是愿意拿起一本书,在阳光的午后,品一杯茶,听一听音乐,然后翻几页书……正如本文作者所说,书之于我们,是与成长成熟有关的步履脚印……

明天开始就是中秋假期了,小编也要休息去啦♡祝大家月饼节快乐(五仁君又要被嫌弃了)!!】

一直没有正儿八经的拿得出手的书室,貌似实在也算不上特别书痴的人。但要说书事儿,也得一二。

最早的阅读记忆,是幼时外公让我读报纸识字,不认识的用红圈圈标识出来。孩子的学习能力总是令人吃惊,后来我也就习惯了报纸那种没有拼音、满屏铅字的版式。当然,很久之后和传媒的缘分,当时无论谁都没想到。

我家不算书香门第,也没什么藏书。爸妈对阅读的观念不会偏离学校课堂太远。上学之后家中增加最快的毫无悬念是作文书,还好有些格林童话、安徒生童话陪伴,否则我的书架该多么了无生趣。后来,不知道是谁送了一套白话文四大名著,对9岁的孩子来说那绝对算是大部头。小小人儿抱着《西游记》在板凳上埋头入神时,常有无聊的大人凑过来问,这么厚的书看得来吗。那一刻的心理感受我至今记忆深刻:都是中文为什么会看不懂?这和厚不厚又有什么关系?写到这里,忽然觉得如果情境反转,我是那个大人,或许我第一反应也如此。有点伤感,成长让人变无趣了。

到小学三年级暑假,有一天老娘突然说,去图书馆办张借书卡吧。好友的妈妈在图书馆工作,她很热心地帮忙办好卡,并替我借了《复活》。从那一刻起,书的世界突然扩延了。老娘很可爱,她不允许小学的我看小说,但名著可以,我想她可能不了解名著和小说的交集有多大。无论如何,《巴黎圣母院》、《简爱》、《飘》、《悲惨世界》、《茶花女》、《家三部曲》诸如此类,我几乎是按着名著的列表一本一本地看。不要笑我俗气,对那个喜欢书的孩子而言,每本书都是一条可爱的溪流。当然,到后来我开始看些别的书,更好玩一点的,比如福尔摩斯。每个长长的假期,都有那个县城小图书馆陪着我,骑着我的紫色自行车飞奔往图书馆的路程总是幸福的。它就是我的书室,可以说。

高中的几年,课程很辛苦,去借书的机会越来越少,那时候憋着一股劲,等到高考日结束我一定要看完整套金庸全集。而这个心愿,其实至今没有实现。有些说看就看的书籍,和说走就走的旅行一样,有时只不过是看似咫尺。

不过,那时候还有几位同龄人陪伴着我们这些孩子,如果那个年纪暂且还能称之为孩子的话,比如韩寒,比如小四。这两位现在的发展路数恐怕是那时候愿意熄灯后蒙在被窝里偷看《幻城》哭得稀里哗啦的我们无论如何想象不到的。哦,想起来了,高考完的那个假期,看完了《白鹿原》、《尘埃落地》和《穆斯林的葬礼》,对阿来有点冷硬的笔触和他笔下带着点神叨的角色很是青睐,也被《白鹿原》里宏远历史铺陈感震撼了很久。或许是那时候起,觉得国内当代的小说有点意思。

再后来,去了北京。世界又变得不一样了。那里有好多好多庞大的图书城,永远人群涌动,我从看到席地而坐阅读的情形会惊奇到自己也愿意在那里泡半天读完一本小书。后来迷上小书店,各种类型,公园里的,街角的。仿古的桌椅,舒适绵软的沙发抱枕,大而透明的窗户,落叶缤纷的小院子,不规则的阳光以及慵懒的猫咪。原来书店也可以是这样的。去听听沙龙,翻翻杂书,晒晒太阳,听听音乐,一切自由,时光变得很慢。其实在那样的场景里,书的记忆已经变得很模糊而又可有可无,忘不了的是那种调调,20岁的年纪想要的调调。

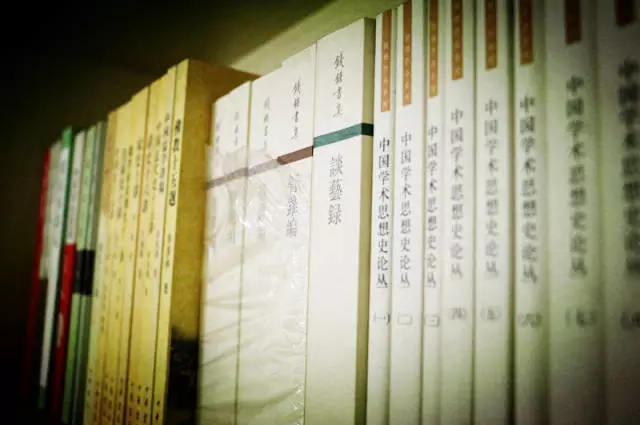

当然,那个年纪总归应该正儿八经读点书的。社会学的经济学的政治学的老师们开出一长列书单,对于不大有买书习惯的我而言,这些正儿八经的书大都躺在学校图书馆。因为要写读后感读《论法的精神》《社会契约论》,因为需要谈资读亚当斯密、凯恩斯、萨缪尔森、韦伯,因为专业责任感读费孝通、迪尔凯姆,因为好奇翻《梦的解析》、荣格。这些书在各自的专业领域典籍中只是沧海一粟,而现在想来大部分是囫囵吞枣,记住的只剩皮毛,但至少能安安静静坐下来认真翻完。多珍贵的体验,以后或再难有这样的心境读完一本研究经典。

如果没有些闲书的点缀,校园时光必然失却斑斓。准确地说,它们占据了大学更多时光。苏童,余华,余杰,刘震云,王安忆,安妮,龙应台,林清玄,刘墉,周国平,毕淑敏,孔庆东,看到推荐的作者就去看,喜欢的就追着看,好玩的就翻着看,无趣的就浅尝。国外的看得少,恐怕翻译版本多表达生涩有关。当然,绝大多数的书来自学校图书馆。我想,借书的习惯是不是在10岁那年暑假拿到家乡图书馆那本借书证的一刻就奠定了。

再后来回到江南,周遭都是文化人,爱书之人遍地,工作大院里竟然也有一间不大不小的图书馆,这是意外惊喜。不过,工作之后开始有些闲钱,于是会去买一些书,方便随时翻阅。另一个原因也来自周围的人。共居两年的室友极爱买书看书,偶尔也会问她借些来看。她的书保护得很好,于是发现对书的拥有感是一种很不错的体验。先生也是一位爱买书的主。后来有了自家小窝,做了半面到顶的书架墙,把两人随身的书七七八八放进去一看,竟也显得满满当当了。只是那里面的书杂得很,青春系、朋友赠书、传记、历史、专业书,不成体系不成气候。

书伴左右,或借或买,方便依然。但生活总是柴米油盐,满满的文艺小资情怀难再觅,一本书一杯茶一丝音乐变得有点作。沙发、床头,想读时随手可得也是惬意。想起刚看完的三本风格迥异的小书,《天才在左疯子在右》《吃到念念不忘》《香椿树街故事》,都挺喜欢。在这靠30的年龄,该是另一种读书状态的开始。

我看的书大都符合俗世套路,内容看了就忘,也没资质掉书袋。书室之于我,从不是固定的某地,有书的地方就是书室。书事之于我,不仅仅和书有关,而是与这小半辈子成长成熟有关的步履脚印。