为识庐山真面目

2016年07月08日 15:16 红旗出版社官微-左读右涮 宋丁丁

前年夏天去青岛,没有别的想去的地方,却执意去了八大关;早些年去厦门,也一直流连在鼓浪屿,这两个地方,都有很多老别墅,这种有厚重历史感的建筑物,是我最想探究的。想起更早的时候,我还去过庐山,对飞流直下的瀑布没有太多的期待,反而走过一幢又一幢的老别墅。这些古老的房子除了精致的构造,更是在向我们诉说着一段又一段的历史,它们是历史最好的见证者。出于对老别墅的这种情怀,翻看方方这本《到庐山看老别墅》时,就更有感觉了,文字虽是温情的,但呈现给我们的故事,却是既有温暖,亦有悲凉和残酷。

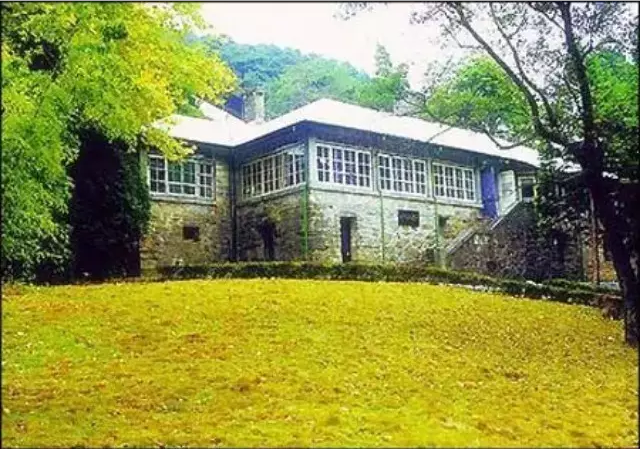

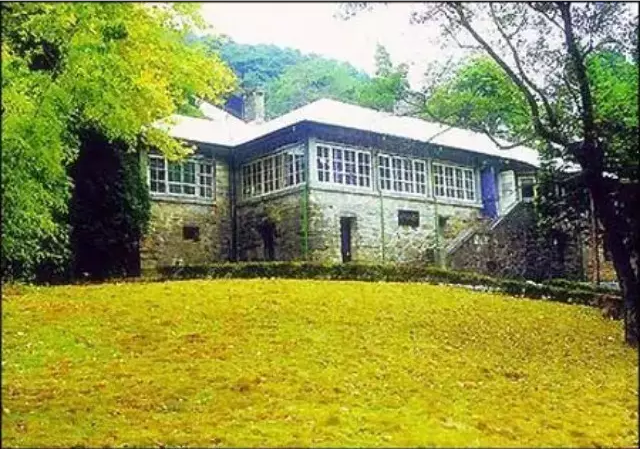

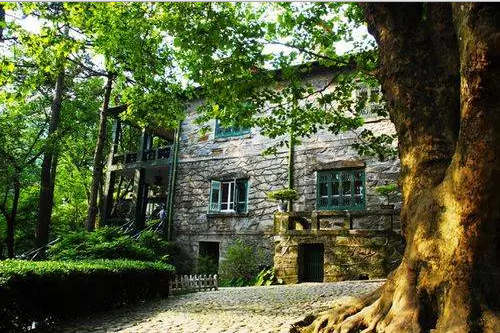

这本书讲了十二个庐山老别墅的故事,各个故事之间既独立,又是一个有机的整体。坐落在庐山牯岭上的这些老房子像一部浓缩的中国近代史,向人们诉说着一个多世纪的繁华和苍凉。跟随着方方的文字,就像走进了一百多年前的中国,仿佛能听到中国的大门面向世界打开时嘎嘎的响声。一八九五年,英国人李德立连蒙带骗得到了长冲一带土地的租借权,用于建屋避暑,时间长达九百九十九年,每年交租金十二千文银,就像赠送给他一样。这桩买卖,使中国人心怀伤痛无数年,一说起来,便有万分的屈辱感。李德立用先进的开发方式,将地皮划成小片,又将之编号然出售,面向全世界。紧接着,法国人、俄国人、美国人等都接踵而至,纷然以各种方式瓜分庐山的地皮,修建了带有各种风情的别墅。因李德立的操作,三十三年的时间把一个荒芜人迹的庐山变成了一座花园城市,这里的别墅也成了中国建筑史上的近代建筑博物馆。

胡适说:“牯岭,代表着西方文化入侵中国的大趋势”。那些雨后春笋般建成的别墅,带着强烈的民间的自由姿态,立在庐山之巅。它们富于生气的尖顶,它们敞开或开放的回廊,它们精致的老虎窗和烟囱,它们粗犷而厚重的石头墙面,它们红色的铁皮瓦屋顶,它们灰色的鱼鳞板,它们高耸的驳坎和低矮的端墙,一切一切的它们,带着鲜明的全然与中国风格不同的异域情调,使用着与中国建筑全然不同的语言符号,以一种近乎全盘西化的派头出现。纵然它们在中国地土地上显得十分另类,但它们却被有着深厚而悠长中国古典文化的庐山所接受所包容。这便使得庐山成为了一座格外有意思的山峦。

庐山上有着百年历史的老屋们最初的居民大多是传教士。他们虽然是西方殖民侵略、宗教侵略的十字军,却因历史的错位成长为中国早期现代化运动的同道者和参与者。传教士们对上帝的信仰,以及他们坚定不移地宣传他们的宗教,有时真不能不让人心生钦佩。他们往往能走到最偏远最穷困最封闭的乡下,对那里一些与世界几乎完全隔绝、生生世世都过着懵懂生活的农民宣讲他们的教义。他们能够抛家离子,在凄风苦雨中跋山涉水,并一厢情愿地认为是把真理和信仰带给了最需要这些的中国人。英国传教士杨格非,在中国一待就是五十七年,曾经在庐山拥有一幢别墅。在他逝世的前几年曾经说过这样的一句话:“如果上帝再给我五十年,我仍将都给中国”。听到这样的声音,至今令我动容。牯岭的老别墅、教堂和杨格非们成为庐山最初时代的注脚。

二十世纪初的三十年间,中国乃至世界都处于动荡不安之中有多少惊天动地的大事都在山外发生。世界大战。推翻清朝、自然灾害、瘟疫流行、军阀混战诸如此类,每天都有枪炮在响,都有活人死去。可在庐山的牯岭,一派水波不兴的样子,所有的事情都进行得按部就班有条不紊,仿佛整个世界都在刮龙卷风,庐山却悄然地呆在它的台风眼里。“每年六月,当秧苗从旱地秧田移插到水田的时候,也就是去牯岭的时候了”,赛珍珠曾这样记忆她的童年,一到夏天,她的父亲赛兆祥便携家眷从镇江前往庐山避暑。绮丽的风光,清澈的流水,快乐如斯的庐山,无疑是这位日后获得诺贝尔文学奖的女作家童年时的伊甸园。而庐山这么一个小小世界包容着那么多国家的人,他们在鸡犬相闻中和平相处,生活就像庐山山谷的早晨一样,那么淡泊、那么宁静、那么一派田园牧歌的景致。

看罢《到庐山看老别墅》,就像是与庐山促膝交谈,也像是重新走了一遍历史长廊。庐山秀丽,有着如画的风景,然而只看风景,就不识庐山真面目;庐山上的老别墅,包容着异国风情和西方文明,同时承载着厚重的历史,它们见证了夏都的繁荣,也目睹了一个王朝的倾颓。这些由老别墅展现的故事,是最真实的历史回声。