不雷不鸣|文到无求品自高

2016年07月05日 15:24 红旗出版社官微-左读右涮 聂磊旻

当李雪健版的冯敬尧在《上海滩》里扯着嗓子喊:“人到无求品自高”时,我从没想过这句话其实最适合当下。

作为一名文字工作者,“人到无求”其实就是“文到无求”,因为只有磊落、清高之文才能经受得住金钱、酒色和时间的考验——千年来,钱塘苏小为什么一直没有被塑造成失足女青年的开山祖师形象,相反跃身成为弹得了吉他、喝得下烈酒的文艺女青年偶像?最关键是那首“妾乘油壁车,郎跨青骢马。何处结同心,西陵松柏下”写得极其流畅。所谓“翻身道情,干得漂亮”就是如此。

在互联网时代,“僵尸粉”其实已经算良民,更多的是掮客、帮众、“自干五”。大家常说“文章千古事”,然而在这些杂质的干扰下,现今的文章保质期最多也就一两天——当然墓碑上的文字还是能多存些年的,前提是不被孙传芳之流炸开。

历史洪流不容堵截(像大坝那样的伟业当然除外),所以此时便要求为文者拿出足够强度的品质来保证,但是斯文败类千古有,更何况“浓眉大眼都会叛变革命”,如何甄别?

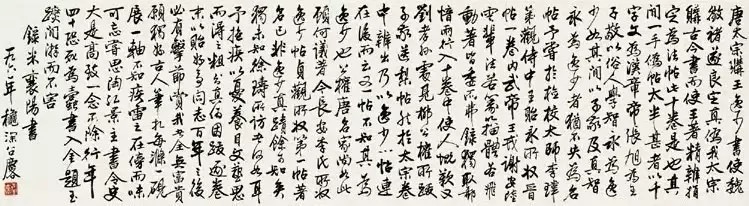

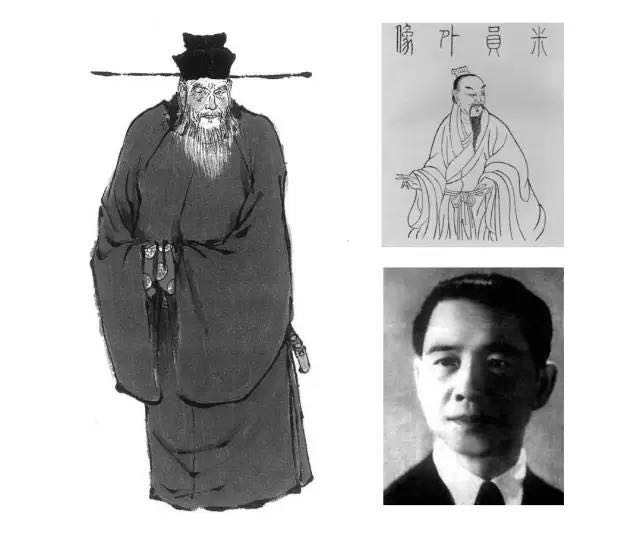

如果你仅仅相信“言为心声,文如其人”,那只能说明你心智尚未发育完善。历史已经教育过我们无数次:北宋蔡京一手好字海内推崇,但“奸相”骂名千古流传;米芾米襄阳书画双绝,偏偏结交佞臣留下污点;汪精卫年轻时风华正茂、血气方刚,因刺杀摄政王被捕入狱,一度写下赴死名句:“慷慨歌燕市,从容做楚囚”,甚至吸引粉丝陈璧君舍身相助……可后来还是做了当世第一大汉奸。

可见,文章和才华的光彩仅仅可以暂时夺目,绝对无力遮蔽人性的历史污点。如果把为文看做“点”,而把漫长的人生看成“面”,那么我们可以轻松重温“看人不能由点及面、以偏概全”的小学四年级思想品德课。当然,此时我想说的重点是:男人最不能看点面,必须要看下面。

是的,下面我要说的是,行文高洁绝不能说明人品出众;反之,大字不识倒也能群领一时风潮。

想当年,教育水平接近文盲的掏粪工人时传祥因为掏粪而名满天下,前有清华大学学生慕名而来,主动学习掏粪技术,后有北京市委领导虚心学习如何背粪桶,此后时还登上天安门接受毛主席和周总理的接见……

可惜如今大家都用上抽水马桶,掏粪技术已经失传,再也不能见贤思齐,想来也是忧伤。当然,你想重新掌握这门技艺还是有机会的,我不少年轻同事经常半夜起来给孩子洗尿布,我便送她们一个“浙报时传祥”的雅号。

我有一位跑民政线的同事叫刘栋,每年大年三十出门采访给百姓义务修车的劳模。大年三十还有人修车?不知道的人还以为刘栋雇了个托。结果事实证明劳模就是劳模,事情确实无误。

多年后,刘栋已经是孩子他妈,半夜里常写完稿子再洗尿布,每次在朋友圈看到这一幕,我总情不自禁地为她喝采并留言:“繁荣社会主义文化:需人品和文品的高度统一。”

【2015年浙江高考作文题】

材料如下:古人说:“言为心声,文如其人”。性情偏急则为文急促,品性澄淡,则下笔悠远,这意味着作品的格调趣味与作者的人品应该是一致的。金代元问好<论诗绝句>却认为“心画心声总失真,文章宁复见为人”艺术家笔下的文雅不能证明其为人的脱俗。这意味着作品的格调趣味与作者人品有可能是背离的。