谁家的书房谁家的心事

2016年07月05日 16:30 红旗出版社官微-左读右涮 慢卷狂澜

这几天我们左读君为了庆祝官方公号破千(呵呵,我们其实是想低调的啦)陆续在晒各家书房,书房可以说是家家必备,新屋装修,再大胆前卫的设计,甚至可以把大床放在客厅中央,但少有人会不设书房,不管书店如何冷落,读书人的脸面还是要的,书房是主人有文化的象征。但我观察下来,书房挪作客房,书柜成为摆设的,不在少数。

(图为沪上藏书家陈子善家的书房,自曝藏书2万余册,董桥先生四字墨宝“梅川书屋”高挂门楣,貌似镇宅之宝,因为凌乱显得非常有读书气息。)

办公室搬家的时候,我整理了一批或书友馈赠、或当当上如获至宝淘来的好书运回家中,准备沐浴品茗、挑灯夜读。书柜里飘散着知识的霉味,旧的不去,新的不来么,我顺手就把书柜里的各种旧书刊整理了一通,该卖就卖吧。这个家装修也有17年了,发现许多书自买回来一次没有读过,书已泛黄。想起当年把簇新的新书神气地请回家,装点带着油漆味儿的新房,志得意满立下读书誓言。就像学生时代漫长的寒暑假,写了满当满算的计划书,临近开学,却一事无成!

当年装修到处看样板房,最让我震撼的是李庆西和文敏伉俪的客厅,一进门,四壁齐齐都是书柜,一直大手笔地铺陈到书房和卧室,让你身处何室,都可以从架上取书。我徒有羡鱼情!

此刻,我坐在地上慢慢翻看,很犹豫是不是要像董桥一样退休后再读(今年4月,72岁的董桥从《苹果日报》社长一职上退休,其经营的王牌副刊“苹果树下”也随之关张,先生说:“今后只想补读没有读完的旧书,补写很想细写的故事,不赶死线,只随心兴。”),其实我心里清楚,我不是大才子董桥,我永远都不会去读这些泛黄的书了!那些搁置在最高顶柜里尘封已久的套书、精装本,仿佛带着悲悯的笑容俯视着我,一言不发,我却听到了它们的嘲笑。

董桥对书之痴,曾有绝妙比喻:“人对书真的会有感情,跟男人和女人的关系有点像。字典之类的参考书是妻子,常在身边为宜,但是翻了一辈子未必可以烂熟。诗词小说只当是可以迷死人的艳遇,事后追忆起来总是甜的。又长又深的学术著作是半老的女人,非打点十二分精神不足以深解;有的当然还有点风韵,最要命是后头还有一大串注文,不肯罢休!至于政治评论、时事杂文等集子,都是现买现卖,不外是青楼上的姑娘,亲热一下也就完了,明天再看就不是那么回事了。倒过来说,女人看书也会有这些感情上的区分:字典、参考书是丈夫,应该可以陪一辈子;诗词小说不是婚外关系就是初恋心情,又紧张又迷惘;学术著作是中年男人,婆婆妈妈,过分周到,临走还要殷勤半天怕你说他不够体贴;政治评论、时事杂文正是外国酒店房间里的一场春梦,旅行完了也就完了。”

普通人看书,虽没有这么多春梦,但总有一二值得说道。

自己读书最多的时候(教科书除外),是从大学宿舍窄床上摇摇欲坠的小书架取下来的西方哲学书籍(哲学书是治愈系,可以抚慰青春期感伤)。学生时代脑袋富口袋穷,买的少,借得多,天天要赶工轮转,那是真正的枕边书!拧亮小台灯,身子放倒在上铺,或把腿悬挂到下铺,一摇一荡地读着“五角丛书”,让它和尼采、黑格尔、弗洛伊德、《西西弗神话》排排队坐一起,有次写了一篇西哲读后感还获得《解放日报》征文一等奖,奖金换来了50多本书!

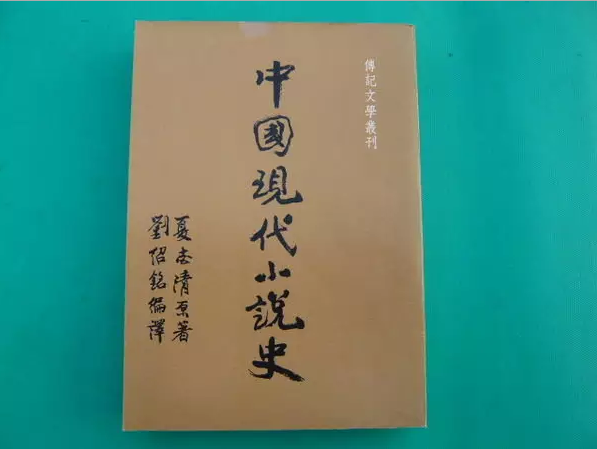

大三的时候,为了买到黑市上也脱销的港台版《中国现代小说史》(夏志清著),缠着班上有路子的男生近三个月才买到,还搭上了10斤全国粮票。这本书1961年由耶鲁大学出版后,立即成为研究中国现代文学的热门书,也是欧美不少大学的教科书。夏志清教授从中发掘了钱钟书与张爱玲、沈从文等作家,他对这三个人的评价,在上世纪60年代,是石破天惊的,夏教授甚至认为张爱玲的《金锁记》是“中国从古以来最伟大的中篇小说”,而钱钟书的《围城》是“中国近代文学中最有趣、最用心经营的小说,可能是最伟大的一部”。

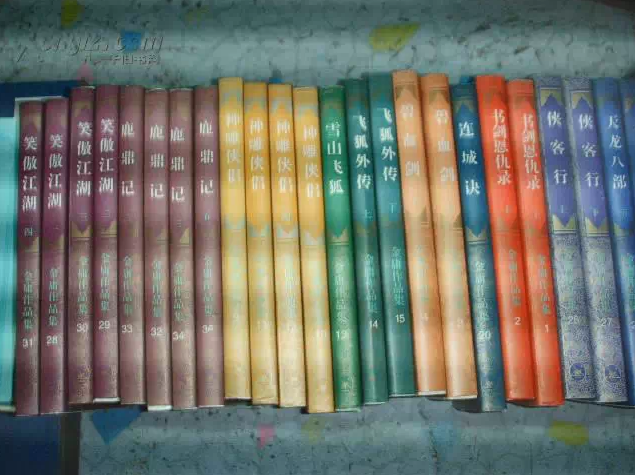

上世纪90年代,我已上班,有点闲钱了,金庸武侠热的时候,我买过一套全集,36册,三联版,300多元吧,也算巨款了,其中还有一册请老先生签过名。但我实在是收藏得太好了,现在竟然一本都找不到了!现在因为工作需要,无奈向同事厚着脸皮去借。一翻,版权已转卖多次,现在是广州出版社印行,书价涨了一倍多。查先生的这套好书一印再印,一书风行半世纪,有30多种译文,已成经典,也就有了神性。这种神性就是它注定要被供起来,而不是用来阅读的。想一想这样伟大的作品,就是要束之高阁的。这样一想,我就坦然多了。

(这是我购买的1995年三联版的《金庸作品集》,现在与我失联。)

不知听谁说的,每个文艺青年心里都住着普鲁斯特的《追忆似水年华》。但到底有多少“文青”熬成了“文中”也未必看完过这本书。九久读书人创始人黄育海先生教我要咬紧牙关往下读,读不下去也要死读。等读到十天半个月以后,那个最困难的平台期过去以后就好了,会有悲欣交集的感觉。哎,读书成了长跑,这种体会很像受虐体验,是不是可以形成一种标准,就是:越伟大的作品就越难读,阅读痛苦指数越高,作品越伟大。我佩服黄先生,他们引进的系列西方经典小说,在窄门中走出了自己的一方天地,近几年的新书更是跟着诺贝尔文学奖榜单一起走,收获了大量的铁粉。

嗨,本来起笔是要写各家书房的,怎么写到后来成了晒书单了呢,原来书只要是你钟意的,到哪里盘腿坐下来就是书房,所谓我心安处是故乡,谁在乎书房的形式呢。

我想下次去香港,我会尽力找到香港大学临着图书馆的那个小房间,会一会退休后隐居在此的“遗老董桥”,和他喝一杯下午茶,讨论一下文字是不是肉做的。