古籍部的故事

2016年07月05日 17:20 红旗出版社官微-左读右涮 抖啊抖

【作者抖啊抖,在杭某高校教师,养有一猫。】

给小朋友们上课的时候,我总想把自己曾经感慨过、赞叹过的东西与他们分享。于是,每份课件里都被我塞进地图、路线、名胜古迹和游览建议。为了讲西泠印社,我截出孤山周边的地图,忍不住为他们标示出俞楼、浙图古籍部、省博物馆种种等等,当然,还有楼外楼。但当我想给他们讲讲古籍部的时候,却发现不知道如何说才能令他们提起兴趣。古籍离他们太远,绞尽脑汁也只能从《四库全书》下手说。但真到了讲台上才发现,即使对《四库全书》,下边还是一片茫然。

于是只能从头来,从解释四库全书开始,啰啰嗦嗦越扯越远……实在无趣。

最后只能无力地向他们感慨,“大家想象一下,一本书经历了千百年的历史呈现在你面前,而你正阅读着千百年之前某个人的思想和生活,这种令人感动的体验,世界上有多少人能够拥有。”

前几天在微信上,一位师姐感慨起学校古籍部给我们留下的种种记忆,也勾起了我有关古籍部们的回忆。便来好久没用的豆瓣,写给自己怀念。

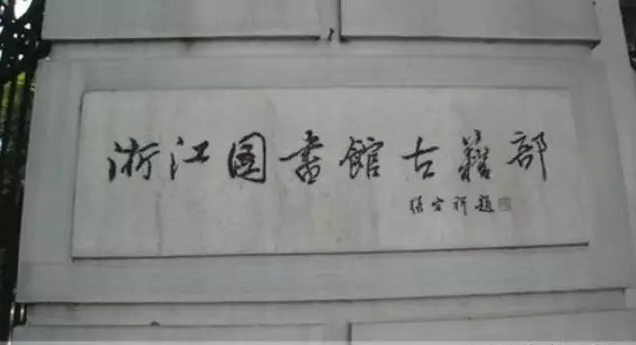

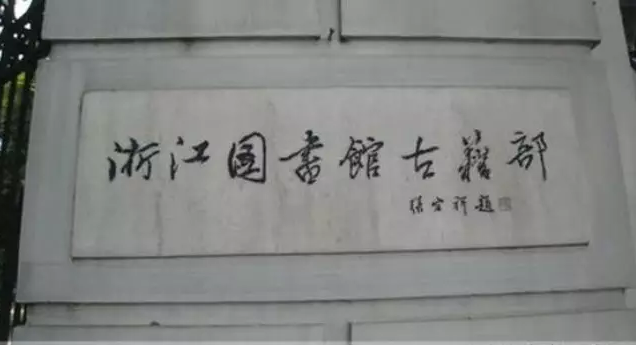

一、浙江图书馆古籍部

如浙图古籍部这般地理位置得天独厚的古籍部,估计再难有第二家了。孤山脚下,西泠桥畔,西湖碧水咫尺之遥。读书时没有平日假日的概念,往往随便哪日早起了,便坐车往这里来。不管湖边如何游人如织,只要拐进古籍部的小院,里面就只是安安静静的两幢小楼。地面的石板有些坑洼,杂草蔓生,院子里的树也高,即使在火炉般六月的杭州也遮天蔽日的凉爽。

楼里的工作人员极少,或是不爱出门,每次来只见到一两位。穿着蓝色大褂,带袖套,不慌不忙的取书,编目,小声和常来的老面孔们聊几句闲话。

我来时也常遇到熟人,一次便是遇到了以踏实勤奋著称的P师兄。也不是熟稔的关系,更不是聊天的环境,我们打了招呼便各自看书。大约人手问题,这间古籍部到中午便有一个时段不再提书出库。为了节省时间,看书的人往往掐着时间,提前把书取出来。或是索性出去走走,吃个午饭。那日时间紧迫查完便得走,于是我选的是前者,而P师兄在午间出去了。

待我匆匆把书扫完要走时,在门口遇到他回来,他笑笑递给我一杯奶茶,一个烧饼,说“看你没出来吃饭,给你带的。”可惜很少遇到,至今还没好好谢过他。

吃饭,总是来这间古籍部要面对的一个问题。恐怕因为地段实在太黄金,周围没有平价方便的食肆。有次来时,我和同学L去了隔壁游客不断的楼外楼,在一桌桌糖醋鱼和叫花鸡之中,两人只点了炒饭和汤。慌慌张张吃完,只觉得占着这桌子颇为不安。

其实孤山这里的古籍部只有一些清末、民国的常见古籍,善本都藏在了浙图本馆的地下一层。然而这里环境和氛围,却远远好过本馆。每次穿过游人转向古籍部小院时,都能看到立着一块“游客勿入”的牌子,我便在心里把自己归于“来看书的人”,颇为自矜自傲得进去“看书”了。

【哎哟喂,时间紧迫,我又要去上课了……待续】

二、中国美术学院图书馆古籍藏书部

我在校时,这个所谓的古籍部其实并不算存在,其实现在是否存在我也未知。只因导师揽下了为学校馆藏古籍们编目的活,于是我们一干师门众,便陆陆续续在这里看书、编目,度过了在师门中和导师交流最频繁的三、四年。(美院众自称学校为“国美”,依例也这么叫吧……)

国美南山校区逢人都赞位置好,风景美。我只能苦笑说地方可小了,校门的宽度几乎等于校园的宽度。学校图书馆在主楼一侧的二至五楼,古籍部就藏在五楼阅览室的一道玻璃拉门后。每次去干活,我们仿佛是穿越9¾站台一样在看书的娃面前消无声息的就进去了。

国美的馆藏古籍之前一直没有完整的规范的目录,因此能看到这些书的人寥寥无几,也就常年孤寂地躺在图书馆角落。

给古籍编目是件很有意思的事情,把蒙着厚厚灰尘的书取出来翻一遍,看看牌记、题跋、版式。馆藏少见难认本子不多,多数这样看下来就能判断出大概是什么年头的本子了。取一张卡片,正面写书名卷数、编号、作者、编撰方式、版本项,背面再描述一下版式,边框、鱼尾、书口、行数、字数,序文题跋情况,这样一张卡片就完成了。然后拿一条裁好的宣纸写好书名卷数、作者,在书中夹好,就可以把这册书护送回柜子里去。

这种活做起来平心静气,但也会遇到有趣的书,相册里就拍过编目时遇到的《酸甜乐府》。

有时也会遇到版本情况难以判断的,就需要查人名,算年代,参考其他图书馆的版本项情况,集合大家分析讨论,颇有一种推理探案的节奏。当然也常有实在搞不定的,就会偷偷放在桌上的书堆里。期待下次来时,导师不注意就帮忙给做了。他不是总在,我们也常偷懒,慢慢翻书看着,一下午只做零零两三张卡片。若是他在,总叮嘱翻完书要好好洗手,威胁我们有些书为了防虫会涂毒。其实书上这么厚的灰,即使无毒我们也不敢不洗吧。

一本本的古籍从手里过,我们虽练不成老先生们一眼就能断年代的绝活,至少也熟悉了许多古籍的样貌特征。明刻和清刻的字体区别总是清楚了,传说中石印本字迹周围渗出的油迹也见得多了,至于补版、后印、翻刻、影印种种也陆续见到。学校花血本买的《中华再造善本》们,也都先经过了我们的手,现在回想这些真是人生之幸。读多少本版本文献的书,怕是也比不上这些亲手翻阅和独自琢磨吧。

这间古籍部有很大的落地窗,空气中弥漫着浓浓的樟脑味。每次坐在窗前写着卡片,午后的阳光斜斜地照进来。翻书扬起的灰尘在光线中飞舞,闪闪发亮。一去不复返……

【哎哟喂,时间紧迫,我又要去上课了……待续】