非洲的贫瘠不止于此

2016年06月14日 10:12 红旗出版社官微-左读右涮 宫子

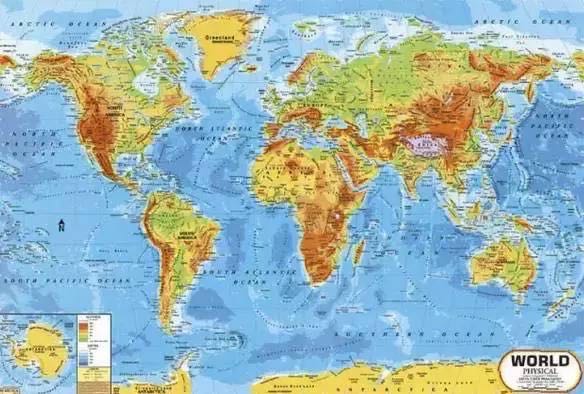

“当然,其他大洲对人类也进行过残酷,恶毒的破坏,但最后都以较文明的方式掠过乡村。耶稣传道,孔子游学,佛陀劝世,穆罕默德推行品行。在这些过程中,只有非洲没有产生先哲。”——房龙《非洲:矛盾重重的大陆》

1968年,诺贝尔文学奖第一次颁发给了来自非洲大陆的作家——尼日利亚戏剧家,沃莱·索因卡。

这个长得像摩根·弗里曼的人,就是索因卡。

但我对此充满质疑。特别是读完戏剧集《狮子和宝石》之后,就像读完钦努阿·阿契贝的感受一样,非洲文学再一次令我心灰意冷。同样的思想境界,类似的艺术手法,令人眼缭乱的那些来自陌生大陆的词语,原生态的人物形象;以及那些非洲大陆似乎永远无法摆脱的主题,上述所有元素都完美地诠释了非洲文学,与此同时也完美地将他们的艺术作品留在了非洲。迄今为止,我并没有遇到真正可以出口的“世界性的”非洲文学,而且由于之前的种种失望疲惫,就像命运女神放弃非洲一样,我也想放弃掉非洲文学了。尽管还有未曾接触的库切,马哈福兹。但我更愿意将精力投放到思想新颖、迷人的地方。

《狮子和宝石》是索因卡的戏剧集,里面收录了八篇代表性剧作。

单论艺术形式,索因卡在戏剧的每个章节都淋漓尽致地彰显了非洲文化元素,这些元素以浑然的形式镶嵌在作品的字里行间;巨大的文化差异形成镜筒,得以用新奇的发现式眼光去阅读当地居民的每一串首饰,聆听手鼓发出的每一个节奏。《狮子和宝石》内使用了非常危险的“戏中戏”艺术手法,类似于《仲夏夜之梦》——但只凭这一点是无法成为莎士比亚的;如果将反思的目光凑近,就像原本欣赏夜空的人突然站到探索器图像面前,你会发现原来夜晚缭乱的繁星,其表面是如此荒芜贫瘠,原来火星上什么都没有,原来月球上如此贫瘠不堪。除非以“科学家式”的分析型目光对待火星土壤的各种化学成分,否则如此枯燥的风景对读者几乎没有意义。最多,只是了解了火星的贫瘠而已。

那些非洲元素光怪陆离,更像是梦魇的勾勒;非洲文学困在这场瑰丽无比的噩梦中,无法逃脱。就像这片矛盾重重的大陆——一望无际的原野,层层套嵌的生物圈——它们既是非洲大陆的魅力,也是非洲大陆的原始。这一原始性如果移位到文学艺术上,那就只剩下了贫瘠。

正如房龙在同一篇文章中所言,非洲大陆是个奇怪的地方。“它扭曲了人们的视野,它扼杀了人们对于生活的美好向往。由于小矛盾而引发的大屠杀和恐怖的森林在他们的血液中留下了无法磨灭的烙印”。面对这样一块领域,谈论灵魂和自由似乎是一件奢侈的事情,在大多数地方,能活下来才是人们首先考虑的问题。人们在非洲面对的现实问题已经压垮了灵魂的所有空间,在如此重压下很难再有人开拓生命意志的沉思。甚至,不仅仅是普通原住民生存在扭曲的重压下,连艺术家也无法幸免;同为移民小说家,奈保尔就无法像石黑一雄那样保持自己的艺术格调,曾经写出《米格尔街》如此精湛作品的奈保尔,把文字转移到非洲,结果只能产生《河湾》这样的小说;一个高悬的艺术世界再次坠落到人间,那些令人痛苦的现实元素如硕大的蚊蚁蜂拥而上,啃噬人的神经——这种痛感或许是非洲文学唯一的世界性元素。

现代文明对非洲传统的毁灭性瓦解,政治混乱,人权运动(已经比女权更原始了),大陆外的种族歧视,大陆内的种族战争与屠杀,原始神话与宗教信仰。非洲的文学总是离不开这些问题,而且无论艺术形式如何变幻,所折射的终究也要回到这类现实问题中;因为在非洲谈论其他的东西,似乎真的是奢靡至极的空谈。走入非洲文学,就像走入一个贫穷落后的大村庄,村民们穿着异国的服装,以古怪的方言谈论现代都市几乎不会出现的话题;文明对传统的冲击和瓦解,这种上世纪的话题几乎只能在非洲文学看到,抑或是国内的部分乡土作家。

在另一位非洲小说大师,钦努阿·阿契贝的作品《神箭》中,提到了尼日利亚伊博文化的传统习俗:

有时,现代非洲就存在着这样一种矛盾。一方面要求世界尊重非洲的独立性,尊重非洲的文化传统以及政治独立,它们不断抵抗着外来的西方冲击,维护自我的独立;另一方面,这类粗鄙落后的习俗又急需现代文明的开化。

《狮子与宝石》貌似打算讲述这样一种矛盾。

剧中的年轻女子希迪面对着两个追求者。一位是地位显赫,拥有众多妻室,年迈衰老已经丧失性功能的部落首领,另一位是坚持不肯付彩礼的年轻教师。其中有各种各样的插曲,包括戏中戏部分的《森林之舞》。

最后的结果是,希迪受不了年轻教师那轻佻时髦的求婚方式,决定和精明世故的老村长结为夫妇。全剧以团圆喜剧的方式结尾。

另一部作品《沼泽地居民》表达了同样的困惑。年轻人伊格祖韦从村庄的沼泽进入了现代都市的沼泽。其实并没有什么出路。

非洲文学大体上属于绝对的现实主义。包括未曾阅读的马哈福兹三部曲。它们在现实的沼泽中极度挣扎,以至于作品现实到了无法脱离其现实背景的地步。就像我在阅读巴尔加斯·略萨的《世界末日之战》时那样,对于巴西起义一无所知的自己从头到尾都一头雾水。现代风靡一时的魔幻现实主义同样如此,我说过,魔幻现实主义,说到底还是现实主义;非洲的文学作品有很大一部分属于现实固态的作品;只属于某一个固态的现实或地点,而并不具备永恒的艺术价值。他们的作品仅仅属于非洲大陆,甚至更狭隘,仅仅属于自己的国家,尼日利亚或者卢旺达——乌文·阿克潘的小说《就说你和他们一样》算是比较能刺激人情感的故事,但其作品整体的局限性依旧明显。读者不理解尼日利亚的政党斗争或部落矛盾,就无法理解书内的精髓所在。

有一阵子,包括现在,国内也充满了对民族性的反思。很可怕这种思潮会蔓延到艺术上去。例如朱哲琴曾经尝试在歌曲《阿姐鼓》内融入西藏音乐元素和东方哲思,结果一首歌下来给人的感觉只有疲惫枯燥;这绝对不是阳春白雪的问题,而是创作者的艺术心态问题。文学和绘画也同样陷入莫名其妙的“寻根”情怀。我很不明白,搞艺术又不是做特产,为什么一定要掺杂这些地方性元素。为什么一定要搞出来胶东文学、东北文学、海派文学、京派文学、闽南文学、西藏文学,以如此狭隘的领域来禁锢艺术的方向。

因此,尽管非洲文学是世界文学的一部分,它可以反映非洲大陆的生活状态,反应非洲人民的苦难生活,反应非洲在世界社会面前的窘态,呼唤高度的人道主义精神;但我认为这依旧无法掩盖非洲文学的贫瘠。即使我们可以把现代非洲的落后状况归咎于西方殖民与掠夺,但即使在这之前,在马里和桑海还属于帝国霸业的时代,非洲的精神状况依旧是贫瘠的,他们没有属于自己的先哲。即使在当代,非洲看上去也是个和现代艺术绝缘的地方;也许它们有现代文学,但是却没有现代艺术。哲学家在非洲几乎是不可能产生的职业。非洲倒是一块培育曼德拉的优良土壤。

也许有一天非洲会出现一位天才,会出现一个改变文化贫瘠现状的大师;但我想这困难程度不啻于非洲诞生一位亚原子理论大师或诺贝尔化学奖得主。在此之前,非洲创作的艺术作品,不敢说绝对,但绝大多数——无论多么宏伟,多么精致,多么呕心沥血——它仍旧是属于巨大的“土特产”。

那句话怎么说的来着:

从人们第一次关注没有丝毫实际价值的金字塔,并看着消失于沙漠远处的车辙时,他们就开始面临着同样费解的难题。但是,没有人可以找回建造金字塔的人。