【书事】审丑的人与生活

2016年06月03日 10:51 红旗出版社官微-左读右涮 一汪寒水

一个爱书之人,如果选择了编辑这门职业,那么,至少有一半的读书乐趣,他从此无缘享受。世界上没有无缘无故的爱,但至少有一半的爱,源于事物神秘感的召唤和人与生俱来的好奇心。

出版社的编辑,从书还是作者笔头流出来的墨水之时(有时甚至还只是作者脑海中冒出来的念头),就开始被迫关注,天天琢磨书的样子,多大开本,几许印张,身价如何,何时面世。眼看它写完了,眼看它照排了,眼看他被编辑和校对改成了花脸了,眼看它印刷了,眼看它出版了。最后拿到成书,左看右看,心里或许有点高兴,但更多的是如释重负的快感。

从某些角度来看,编辑一本书,便宛如谈一场漫长的恋爱,而且是同娇纵的姑娘谈恋爱。她不断地撒娇、爽约、要这要那,想出各种方式来考验你的真诚。人世间再深沉的爱,也经不起几次三番的折腾。编辑对于书的厚重的爱,迟早要被漫长的三审三校的程序磨得像牙签一样细。

编辑都要读书,但一个称职的编辑,大概很少去阅读自己编辑的书。这是对的,阅读的乐趣,源于陌生,仿佛幽巷之中漫无目的的行走,不知道会遇上哪一个撑油纸伞的丁香姑娘。自古青梅竹马之人,即使是天作之合,也少有修成正果的,因为太熟了。太熟了,便容易审美疲劳。按照现在编辑出版的要求,一个称职的编辑,应该把自己所编的书通读三遍以上。

世上很少有百看不厌的女子,除了传说中的四大美女;同样,世上也很少有百看不厌的书,除非是《边城》、《小王子》这样的不仅经典而且短小的名著。书读两遍,缺点自现。编辑充当了这本书从孕育到诞生的全过程保姆,缺点被放大,优点都退隐。除非为了做论文,或者炮制推销的书评,他大约很少再去翻开阅读。

编辑也容易罹患一种精神上的职业病:强迫性审丑。具体的表现就是无论何种场合,养成了挑错字的坏毛病。

去餐馆吃饭,拿起菜单来,首先就看到了菜名中的错字,倘若餐馆是国际化的,附上了英文或者日文,那就顺便把细小的外国文字也琢磨一下。看电影,心里念叨:“嗯嗯,这个字写错了。让我想想,这是这部电影字幕出现的第5个错误了……不对,也许是第6个……”看书自不消说,手里的笔饱蘸了墨水,见到错字,当头就画一个圈,斜斜地牵出一条线来,写上正确的字,一个相当标准的校对符号,时不时把改错的职业习惯,带到阅读的审美体验上来。就算是去景区游玩,看到碑文上的介绍,也是一惊:“哎呀,这上面当头一个大错字。让我看看,是××部门立的,这种规格,这种地方,应该不会犯错误吧?……也许是我记错了,且记住,回去查一查。”好好的审美的活动,最终变成审丑的体验。

生活中并不缺少错字,缺少的是发现的眼睛。编辑偏偏锻炼出了这样的眼睛,所以长期生活在超强纠错的模式中。本来,餐馆里的菜很可口,电影里演员的演技也不错,景区的塑像、建筑、石刻,全都非常有文化,可惜忙于纠错,我们都没有全心全意领会。

仿佛一桌子的山珍海味、满汉全席,我们只顾着刨碗里的白米饭;又仿佛幽巷中走来了一个撑油纸伞的丁香姑娘,我们并没有去看油纸伞上描绘的十八相送,也没有去看姑娘穿着的淡青色旗袍,更没有观察到她耳边垂着的明月珰,单单注意到了姑娘绣花鞋上沾着的泥泞。

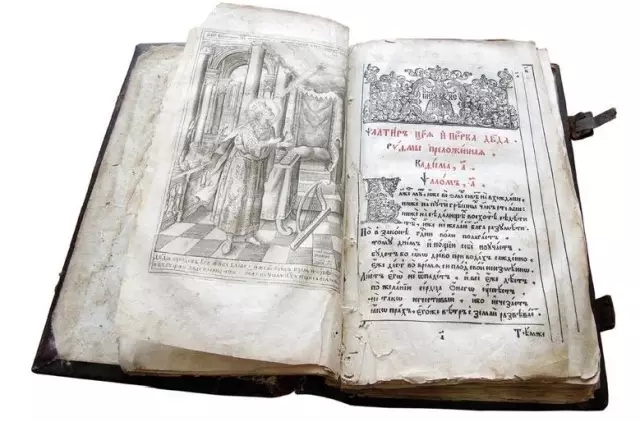

出版社为每个编辑都订了好几种提高业务能力和水平的刊物,其中一种叫《咬文嚼字》。对于编辑来说,没有哪一个词,比“咬文嚼字”更能准确概括我们的工作生活了。每天在“做为”、“作为”,“地”“的”“得”上纠缠不清,为求一字之妥帖、一句之顺畅,翻阅古籍底本和《辞源》、《辞海》等好几种工具书。旁人看来,或许可笑,我们却乐此不疲。

并不是因为这之间有多么伟大,包含何等的学问,而是因为,我们擅长于此,可以靠此来获取糊口的工资。编辑咬嚼的对象,是淡而无味的铅字,成天和铅字作对。这当然没有咬嚼鱼肉和牛排舒服,也没有“与天斗,与地斗,与人斗”的乐趣。但是能把铅字吃出鱼肉和牛排的味道,显然也是一种能力,值得拿出来夸耀。

黑夜给了我黑色的眼睛,编辑却用他们寻找错字。