不雷不鸣丨明月何时照我还

2016年06月14日 14:40 红旗出版社官微-左读右涮 聂磊旻

他们皮肤黝黑、指节粗大,但他们却是教会你写人生第一个名字的人;

他们口音浓重、衣饰简单,但他们却是在穷乡僻壤间被尊为“先生”的人;

他们收入低微、家徒四壁,但他们笑对苦难时却豪情满怀:“我们桃李满天下。”

他们的统称为“乡村教师”,是无数如你我者的启蒙恩人。

这些年,我们冲州过府,阅尽风光、尝尽美食;我们混称“浪子”和“文青”,自认“白领”和“女神”,但我们中的很多人或许都忘记了,我们也是他们的学生。

过感恩节,我们可以感恩社会的公平公正,感恩东家的仗义发饷,甚至感恩于门卫、快递员和出租车司机……可无一人会感恩于给自己训蒙受业的那位村师。

过圣诞节,我们可以给爱侣买花,与老友进餐,和同道中人把酒言欢,可又有谁会忆起那位手把手教我们学会“圣诞节”三字的穷酸老朽?

近日参与了“教师节颁奖典礼”,在三亚蜈支洲岛前,南来北往的舟楫,看不尽的满眼风光和美女,可偏生酸楚无比,一遍遍地想起教过自己的那些老先生们……

1 三亚·香格里拉·2016年1月17日晚

领导登台的那一刻,无数摄影记者涌将上去,急促的闪光灯让香格里拉酒店草坪耀如白昼,但没有一位乡村教师簇拥上前。没有一位。

我太了解他们了。他们有自己的风骨,有自己的气节,可以清贫但不能媚世,可以拘谨但不能犯错。

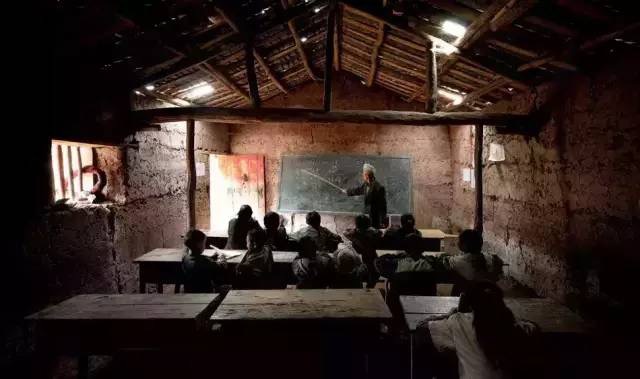

富丽堂皇的香格里拉酒店,他们这辈子没见过;辽阔平静、水清沙白的南海,他们一生没到过;他们早就习惯于贫穷、坚守和无人关注,早就习惯于破败的教室、捏着粉笔头写字。

当一切的美好来得太突然,他们显然还无法适应,尤其对于众人簇拥下的那个小个子颁奖者心怀警惕,生怕自己会做了什么错事,失了自己为人师的那份尊严。

但是很快,他们开始为这个男人折服、鼓掌,甚至热泪盈眶。

就因为一句话。“中国可以没有我们公司,没有我,但是不能没有乡村教师,中国如果没有在座各位的努力,中国的乡村就会荒芜,中国的乡村教师有近300多万,你们直接影响了4000多万乡村儿童,这4000多万孩子直接影响着中国的未来。”

我静静地站在圈外,看着他们听到这句话的反应:带着一脸西北风沙味道的硬朗汉子开始哽咽抹泪,穿着少数民族服饰、刚刚还摇曳生姿的云南女教师当场便哭出声响,还有一些上了年纪的教师皆是泪眼婆娑——我家有5个老师,四个是乡村教师,我太知道如此评价对于一名普通乡村教师的重大意义。

这一刻,他们就像一个受委屈很多年的孩子,在终于被人理解后,任凭泪水肆意宣泄。

而我,作为一个最好的鉴证者和知情者,泪水呜咽。

这些年因为采访,穿山过水,辕马不宁,也算经了风霜、阅了人事,记忆中只哭过三次。

第一次是在约翰内斯堡,朝见生平第一偶像——前南非总统曼德拉。

第二次是母亲过世的次日,突然想起全世最爱我的人就这么走了,嚎啕大哭。

第三次便是此番。泪飞顿作倾盆雨。

活动结束后,我给六省乡村教师的带队记者打电话,询问老师的相关情况,他们说得最多一句:“老师们对于酒店、红毯和奖金的表现很平淡,他们最大的感动是得到了尊重。这么多的明星,还有这么多媒体,他们感觉这数十年的付出太值得了。”

这样的回答再次让我落泪。要知道,这些老师是几十年如一日地在贵州乌蒙、兰州秦岭、宁夏戈壁、四川雪山和陕北黄土中的坚守,他们不求闻达、不求回报,仅仅择取了那两个最最简单的字,“尊重”。

天地君亲师,本是中国传统最重的五伦。就让我们把这些道义流传下去吧。

2 海南·蜈支洲岛·2016年1月日19日

我家有5位老师,除了三叔是大学的英语老师,爷爷、父母和婶婶都是乡村教师。我默默地看着来三亚参加典礼的乡村教师们,仿佛看到了自己的至亲。

他们口音浓重,但说话得体;他们衣着朴素,但干洁大方,他们低微地就像这个千年农耕国度里的一位普通农民,可偏偏持节而立,傲雪经霜。

母亲离世前,我在家陪伴。一日,突然来了一群小学生,拿着鲜花、捧着水果,奔奔跳跳来看她们的班主任徐老师。看着母亲的笑容,我知道这样的开心和欣慰绝非药石所能致。

父母在乡村里皆做了30多年的教师,退休后他们常私下聊:越是成绩好的学生,越是忘本。

有时我会和母亲一起上街,有些昔年的差生,在街头摆个小摊,卖些蔬果,很落魄的样子,见了母亲总是垂着手恭恭敬敬地说老师好,然后挑最好的菜塞过来,且不肯收钱。还有些学生不过开个黑三轮车营生,看到她叫车总是客客气气地送回家,母亲准备给钱,他们就像看到城管执法一样,跳上车就逃。而那些所谓的“得意门生”,过年回乡,往往倨傲地仰着鼻子,佯装不见。

母亲过世时,我去采购菜品招待客人,又在菜场遇到那个卖菜的学生,她听闻消息当场便哭了出来。第二天一大早,她径直跑到我家,跪在母亲灵前磕头……

这样的话题我和身边很多朋友都谈起过。“这些年闯荡江湖,偶尔有些功名,总以为靠得是自己天赋和才情,那些在我们小时候就让出肩膀给我们踩的人,我们都已经忘记了。”

但此次“乡村教师奖颁奖典礼”上,却有两个细节让我感动莫名。

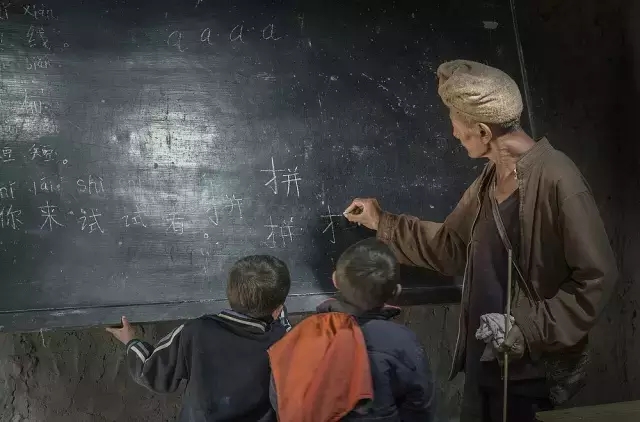

一则来自安世才老师。他自21岁起,便在海拔2800米的山村独自创办学校:独自搭建,独自教学,独自坚守15年。

而耿向顺是他教出来的唯一一名大学生。颁奖仪式上,今就读于西南科技大学的耿向顺说出自己幼时的疑问:“那么破的学校,这个老师为什么还穿着西装、打着领带?”

后来领导做了解释:“听见安老师说第一次当老师,21岁,在一个乡村穿着西装,打着领带,大家都很感动,我也很感动,因为他觉得这是对老师的一种尊重。”

另一处细节则来自宁夏、甘肃两省的乡村教师。身处内陆的他们很多人都是第一次坐飞机、看大海,怕饮食不习惯——其实更多的是担心三亚物价昂贵,给会务组增填麻烦——所以他们不远千里,居然自己背着铁锅和方便面来到了三亚。

要回去了,一大早的航班,会务组给他们准备了一些小零食。如此小事,他们偏偏专门委托带队的记者向领导转达谢意:“感谢贵公司,感谢领导,事无巨细、考虑周全,让我们感受到从业迄今最无与伦比的一份尊严。”

这两件小事说得都是尊重——一个民族、一个国度、一个种群,无视老师、无视教育甚至无视付出,那真是毫无希望可言了。

3 杭州·西溪·2016年1月日22日

“仗义每多屠狗辈,负心薄幸读书郎”,每每提到这句话,心口都是痛。

时至今日,我们早已远走高飞,出人头地,可当初训蒙我们的乡村教师们依旧在那里,守吾乡护吾土,守护四方稚孺,守护老弱病残,守护着中国乡村最后的文脉。

他们的言行就像美国著名奇幻小说《冰与火之歌》中“守夜人”(即边疆守备军)誓词:“我将不戴宝冠,不争荣宠。我将尽忠职守,生死于斯……抵御寒冷的烈焰,破晓时分的光线,唤醒眠者的号角,守护王国的坚盾。我将生命与荣耀献给守夜人,今夜如此,夜夜皆然。”

此时,我在杭州的西溪。漫天的雨雪敲打着窗台,我静静地敲打着键盘,这些老师们也该回到自己的乡村和讲台了吧?

是啊,风雪送师归,可明月何时能照我还?