走在用言语照明的世界里

2016年06月12日 11:02 红旗出版社官微-左读右涮 慢卷狂澜

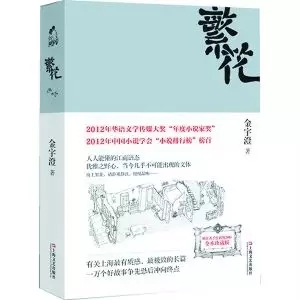

很少看小说了,并不是没有好小说,拿一册《小说月报》或者单行本,赖在床头,含一枚橄榄,泡一杯乌龙,于我,非常奢侈,直到半个月前。在钱江晚报年度阅读盛典上得到一本《繁花》,和作者金宇澄有递名片之交,他瘦高个,一口沪腔,对“阿拉上海”风俗故事民生很懂经,齐肩的头发天然卷,只是前庭已稀疏,《上海文学》副主编,生于上海长于上海,典型的上海中年男人。托责任编辑、我的大学同学郑理的福,得到作者签名本,于是在冬天的午后,我就开始手不释卷了。

我熟悉的市井上海,定格在上世纪八十年代末我在复旦求学期间。那年,我20岁,青春期,物质贫乏,想象富有,做人单纯,容易满足。平时窝居在下之角的杨浦区,休息天得空和室友进城逛南京路或虹口公园,都是要穿上最漂亮的出客服,一口现学现场面的洋泾浜上海(怕被宰)和充足的银子,蟹壳黄、上海生煎、城隍庙的茴香豆,样样都要尝一尝,要是相中一件时髦开衫,看上一本电影,那这个月的生活费就要开泡汤了,同时把减肥大计给破坏了,回校后要吃素一周才能缓得过来。

4年毕业回杭州到报社当副刊编辑,在上世纪90年代经常要到上海组稿,活跃在巨鹿路绍兴路上海作协的地盘(而这正是小说铺开的场景),认识了几位上海男人:吴亮、陈村和赵丽宏,各有脾气,但一个共同点是:细腻敏感,既是文人共性,也是上海男人的特点吧。至今记得陈村的自我介绍:“我家住在淮海路妇女用品商店后面,我自也是妇女用品。”所以金宇澄这本沪语小说,虽有大量此地切口和俚俗,于我却很亲切。

我一头扎进熟悉的语境和马路里,似曾相识的粢饭糕的油镬气和令人莞尔的吴侬软语扑面而来。所有对白都是短句,不分行,让读者长久地陷入同一种语境徘徊,颇有海派的韵致,就像老舍写《茶馆》透露出的京腔,他俩都从传统中找到了力量。这是说书人金宇澄独呓的海上旧梦,这是让上海读者共鸣的5位主人公50年起伏人生,但看不出遗老的恋旧,而是“俱往矣”,在人间已是癫,何尝不是残梦待酒醒呢?

显然,金宇澄并不想讨好所有读者,特别是对上海话比较生分的北方人,就像从前杨永生的上海说唱《金陵塔》:“金陵塔塔金里格陵,金陵宝塔第五层,五层宝塔有廿只角,廿只角上有金铃,风吹金铃旺旺响,雨打金铃唧吟又唧吟……”懂经的人为之一笑,随之而来的是放松的心情,而讲国语的北方诸君,可能更愿意到德云社里嗑着瓜子听相声为乐——这一树繁花并不为他们所开。

繁花开在上海人的喧哗与骚动里,翻过一页,生活还在继续。

现在生活好了,跟过去比,人们受到了很好的教育。但是,在经济急速发展的同时,我们的精神世界并没有太大的进步。

我们拼命挣钱,什么时髦学什么,被智能手机绑架着。我们天天转发别人的帖子,点赞或者不信,基本上放弃了自我的观点和想法,我们忙得没有时间停下来看看小说风景。作者很珍爱穆旦的诗,他希望带读者切入进去并为之沉醉——

静静地,我们拥抱在

用言语所能照明的世界里

而那未成形的黑暗是可怕的

那可能和不可能的使我们沉迷

那窒息着我们的

是甜蜜的未生即死的言语

它底幽灵笼罩,使我们游离

游进混乱的爱底自由和美丽

……

在很多时候,我们太容易迷失方向,太多的选择就等于没有选择,太多的路就等于没有路。只有当我们安心下来读书,触摸到生活中那些温暖的部分,我们才有可能照见心灵的宁静。