隐形秩序

2016年06月06日 15:27 红旗出版社官微-左读右涮 桔之

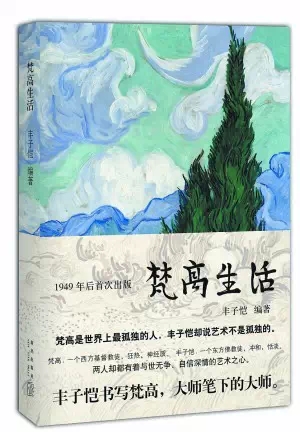

在我的文艺图谱上,梵高和沈从文,一直是两颗明珠。丰子恺写的《梵高生活》时隔60多年后重新出版,打捞了我的一段青春记忆——16岁时遇见梵高的《向日葵》,无法自拔,虽然太年轻,不明白感动在哪里。后来我终于懂了,隐藏在《向日葵》那几乎热烈得痉挛的线条中的,是一种纯粹,一种极致,一种彻底。

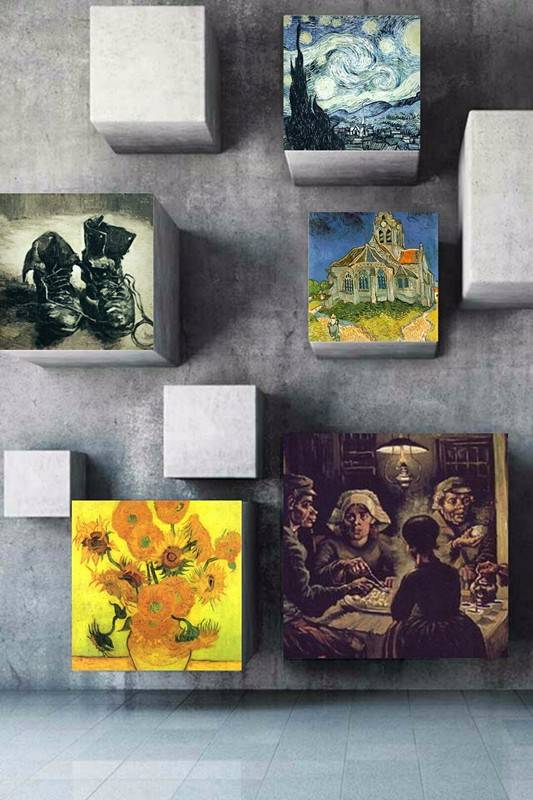

虽然我不是基督徒,但我依然会说梵高是神迹的显现,如他的画作《星空》,充满了令人晕眩的宗教狂热。

丰子恺大师笔下的大师,虽然笔调冲淡平和,却更入骨地展现了被梵高的神经质狂迷所遮蔽的一种本质意义。我认同,解读梵高戏剧性的人生本身比其辉煌的画作更有意义。

他的一生包含了所有戏剧性的元素,天才与不幸、狂热与偏执、穷困潦倒及不成形的爱恋、艺术的登顶,以及在迷狂中的遽然而逝,就像一种不告而别。

他的生活贫瘠得就像一个白地,没有面包,没有爱情,没有沟通的途径;他的生活也像是一场盛宴,天才的灵光,丰盛的产出,每一张的画作都像神赐的礼物。

献身艺术,不仅是抛掷世俗的一切——金钱或地位,稳定的生活,家庭的慰藉,还包括物与心的安全感。对于像梵高这样超级敏感的艺术神经来说,边缘的生活无异于一种精神上的巨大历险。

天才是一种恩赐,同时是一种重负。艺术神经的敏锐与日常生活的挤压,是矛盾的两极,会将人逼至穷途。

而明知这样一条穷途,而依然走向绝境的,是梵高。

他真正地把自己的生命作为祭品,放在了艺术的天平上。

梵高给弟弟的信,总以“亲爱的提奥”开头,哪怕是最亲密的家人、艺术的知己,生活拮据的未来的大师也不得不用一种如是谦卑的口气,向弟弟请求一点生活费用;

他打碎了临摹的石膏像,逃离的所谓名师的画室,就像一种象征;

在很年轻的时候,他也天然拥有对画作的鉴赏力,因为不愿附庸,而丢失了画廊服务员的工作;

他试图救济需要养活6个孩子的女模特,虽然自己也清贫如洗;

他写下阅读名著的体会,字里行间都是独到见解和灵光闪耀,足见营养他画笔的是怎样的文化财富……

梵高的作品究竟从什么地方打动了我们?他的《食土豆的人》,画面上是劳动者一家围坐在一起热气腾腾地吃土豆的情形,面貌是拙陋的,色彩是暗沉的,是这样一个底层的场景。但是,暗中却有一抹奇秒的人情的暖,以及对生活时艰的抵御力量。

他的《一双靴子》,就画了一双破败粗陋的靴子,看上去是如此疲惫,仿佛跋涉了千山万水,却有一种奇异的阅历的满足。

正是从梵高的作品中,我领悟到了所谓艺术,就是剥离那些表面的浮华和类真实,把这个世界的隐形秩序呈现出来,让我们无限接近这个世界的本质。

村上春树一再在书中吟唱的一个主题是——我们无法抵达,哪里都抵达不了。但是梵高却是一个反证,我觉得他抵达了,他用他的痛与烈,生生击穿了一层硬壳,抵达到了这个世界的深部去。

古往今来,站在人类文明的金字塔尖的大师们,他们做的是同一件事,就是用各种不用的方式,用语言、用画笔、用音律、用数学公式、用化学元素来呈现我们这个世界的本质。

有时候,我们容易忽略这样的东西。因为真理也好,秩序也好,它们可能看上去并不那么悦人,并不那么灵巧,它们是需要一点思考强度的,甚至给人带来一点痛感的。

但那才是虚空中的那个真实。