一城一书店:旧时书坊

2016年06月03日 10:52 红旗出版社官微-左读右涮 我的频率不对

现名:深柳读书堂

地址:平遥古县衙对面,照壁南街10号。

当年它还叫“旧时书坊”。

会去这家书店,是因为它离我住的客栈实在太近。

那年去平遥,我是冲着晋祠、王家大院、平遥古城——这一条“由小渐大”古代建筑浏览线而去,于是和女友一拍即合,也不管国庆人多不多,自认为都是女汉纸,就算折腾一些,不舒服一些也没那么多计较,卡着时间订机票订客栈,就这么去了。

事实证明,我们都没自己想象的那么强壮,或者更准确地说是把现实想的太过美好了。山西交通管理的混乱程度不堪回顾,反正我们最终花了大半天的时间才从太原赶到了平遥。旅途奔波其实不能叫累,真正累的还是被各种状况折腾地连生气也没劲了的心情。

于是,在平遥的第一个下午,我们只是迎着落日余晖小逛了一下客栈边上的衙门,即便是晚餐好好补充了一下能量,我俩谁也没啥心情逛古城夜景,反倒是衙门对面的书店让我俩第一眼便心生好感,最终在这里打发了晚上的悠闲时光。

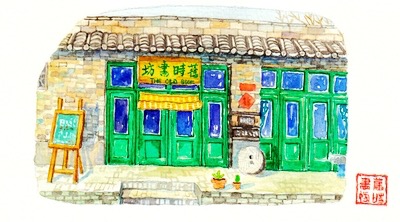

书店名“旧时书坊”,和以往去过的独立书店比起来,是真“旧”。当然,一开始吸引我们的是怀旧的门面,以及明信片的贩售信息。女伴是明信片爱好者,到哪里都会寄上那么几张以留下“足迹”。所以,我们深以为然这应该还是一家“阅读咖啡吧”,我们只是找个舒适的地方,可以让脚步稍微慢一点。

可是,等着我们晚上拎着笔记本,跨出客栈几步就溜达进书店时,我们就知道自己想错了。

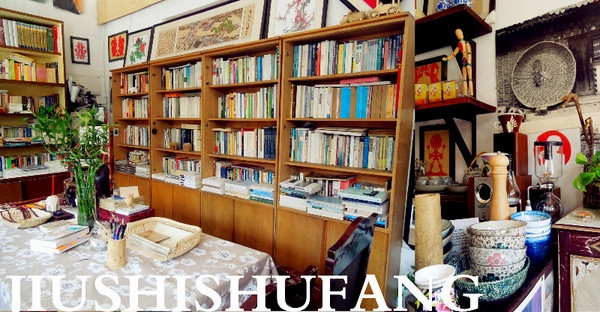

试问,你见过书架上旧书比新书还多的景区书店么?你见过还能找到70年代课本的书店么?(那些旧书专卖店要除外)你见过墙上留满手绘、旧照、剪纸,架子上各色本地泥塑,老板娘拥有一个改良灶头的书店么?

书店不大,40平方左右,店主是一对夫妻。走进门时,只有一位东北客人在,坐在了唯一的一张单人沙发上,于是我们毫不客气地占了书店中间的大桌子。老板娘在我们的呼唤中,才从内屋走了出来。女伴循例要来了店里所有可售的明信片,准备大干一场,而已经迷走神经极度兴奋的我则是迫不及待地先要了壶红茶,其他事一律容后再想。

本来也没那么多八卦之心,但是那位东北客人似乎因为是独行,格外寂寞,加之口才了得,极短的时间里,就和老板娘热络起来,以至于我们也旁听了不少各路杂闻。从而也知道了老板娘刚刚生了孩子;老板是在河南开封读的大学;老板负责挑选店里的各种图书和陈列方式;老板娘负责其他所有布置和美食茶饮咖啡;图书也可以订购或者代为寻找;这个书店不算赚钱,但是是她和老公的一份追求和理想;店里的部分装饰物是代售品,除了墙上的剪纸,其他剪纸、泥塑、花草、绘画大多可以出售……原有的一点点轻慢之心也随着老板娘的叙述而渐渐远去。

我总认为,要了解一个地方的风土人情,要去品味这里的博物馆,方能明白其中渊源与成因——平遥就是一个活着的博物馆,不管管理如何它就这么存在着,爱谁谁来;要了解一个地方的未来,则要去看这里的学校,才可一窥这里的将来——可惜此行大概是国庆假日,我连本地小学的门也没摸到,反倒是在大街上看到了“庆祝xx小朋友生日快乐”的巨大充气拱门和横幅;而要欣赏一个地方的气质,那就必须看这里的书店了——而所谓独立书店一是无所依附,二是人文观照,三是持之以恒,恰是此处风土人文精髓所在。虽然没见到老板本人,但是以店观人,在熙熙攘攘的景区能坚持做如此一家书店,应属难能可贵。遗憾的是,也就是因为景区,这里的书店无论主人,还是客人,早已都不是本地人光顾。无论出于何种动机,无论时间长短,无非都是“过客们”找一处自己的心灵归属罢了。

一个晚上3个多小时,我的收获是一篇描述山西交通的控诉微博,并且调整好了新相机以备明日开拍之用,女伴则悠闲地用各种创意写(画)好了二十几张明信片,请老板娘代为寄出。而那位山东大叔也用他对独立书店的热爱,以及对全国部分书店的“如数家珍”,至少从表面上赢取了老板娘的钦佩与赞赏(我和女伴都认为其实早就不想继续听了,但是待客之道还是要有的么)。除了他在提及杭州宝石山上某景色非常好的书店时,就是想不起名字刚想直接跳过,女伴忍不住非常好心提醒是“纯真年代”,并简单纠错让他小小尴尬了一下之外,这个晚上过得很充实、很和谐的。

对了,老板娘自制的酸奶不错,值得前往一尝。

(手绘图片来自网络)