致敬母亲节!当代艺术家这样表达爱

【编者按】今天母亲节。你会用怎样的方式表达对母亲的感情?对于情感细腻的艺术家来说,表达的方式更加多样化。除了那些耳熟能详的肖像画以外,当代艺术家们将自己对母亲的感情融入到作品当中。有感激、有追忆、也有反思。透过这些温暖的作品,我们能看到,不仅有母亲对孩子拳拳的爱,也有为人子女对母亲浓浓爱的表达。

宋冬:让妈妈换了一种方式做家务

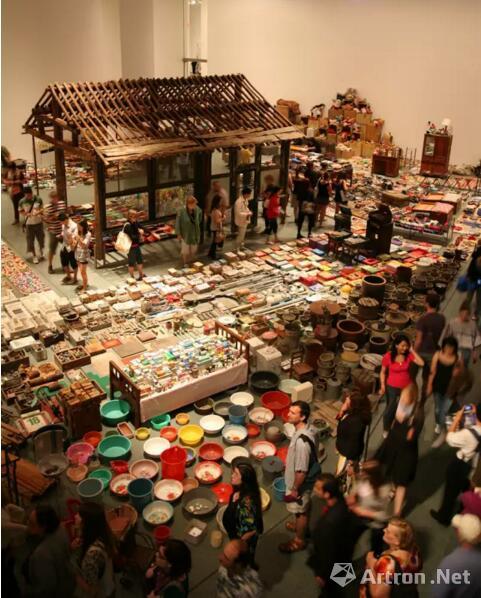

宋冬母亲在家中堆满了东西,然后一件件地收拾,一件件地整理。

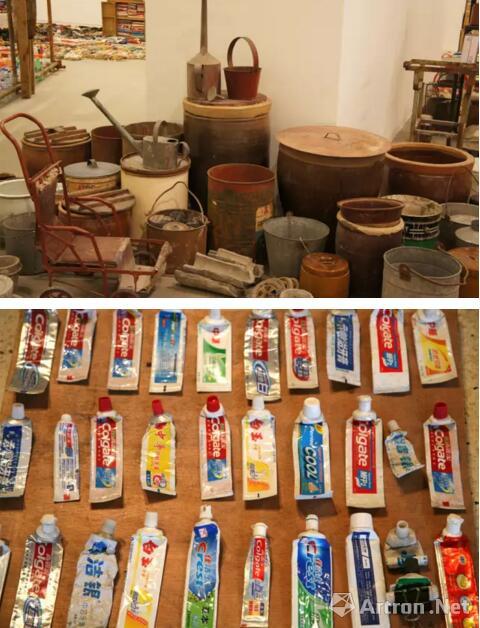

2002年,艺术家宋冬的父亲突然去世,原来开朗的母亲变成了一个沉默的人,天天只是哭,然后把所有的东西都铺满了整个屋子。母亲害怕因为父亲去世带来的空。为了帮母亲走出悲痛,他开始帮母亲一起收拾,整理她的记忆。母亲说:“你认为没有用的东西,将来都用得上,你现在还没看到它的价值,要物尽其用。”宋冬由此得到诸多启发,开始了他的日常物“三部曲”创作。

上万件东西平铺开后,宋冬的母亲被吓了一跳,说“我怎么有这么多东西?”

2005年,《物尽其用》第一次展出。超大型的当代艺术装置作品,由上万件破旧残缺或者未使用过的日常用品组成。成堆的肥皂、满箱的布匹、成山的瓷器、无数的花盆、各式的餐盒,热水壶也有十几只,坏掉的电视机有好几台——它们不是垃圾,却几乎早已失去使用价值。

展览时,宋冬发现周围一圈人在跟母亲聊天。母亲后来跟他说,通过这件作品的合作,原本认为自己熬不过一年的她拥有了第二个人生。母亲能够打开心扉,重新面对生活,宋冬非常高兴。每次展出时,他总会挂一句霓虹灯字“爸别担心,我们和妈都挺好的”。这让母亲心里更踏实:“你爸都知道了,咱们都在这。”

宋冬说,像他母亲这一代人是用他们的艰辛养活了他这代人,他们不舍得扔的不止是东西,还有“物尽其用”这种生活哲学和“勤俭持家”的生活美德。

“物尽其用”获得了大量关注,凭无尽细节勾起每一位观众内心深处的记忆与共鸣,也让宋冬从一个非主流艺术圈活跃者成为知名当代艺术家。宋冬和母亲共同决定,推掉了很多画廊、美术馆的展放邀请,要跟这些物品生活在一起。2009年,宋冬母亲去世后,他的姐姐、妻子和女儿加入了《物尽其用》展览的整理当中,而那行字也换成了“爸妈别担心,我们都挺好的”。

陈妍音:用雕塑绘画拼接母亲的一生

1999年,艺术家陈妍音的母亲去世,这对当时忙着“当代艺术”、想要用画表现自己的陈妍音打击很大。因为父亲从小不在身边,身为长女的陈妍音和母亲关系很特殊,有事互相商量,就像朋友一般,母亲连初恋这种秘密的事情也愿意和女儿分享。陈妍音也曾许诺要做一些和母亲相关的作品,一直没有实现。母亲去世让追求视觉上有震撼力的陈妍音淡定下来,从2002年开始构思,2005年开始着手做。

《1956-告别初恋》

《1963-父母》

作为一名雕塑家,陈妍音将母亲生前的一些最重要的时刻转化成真人大小、有时尺寸更大的雕塑。于是,《母亲》系列诞生了。陈妍音并没有希望在作品中寄寓多少微言大义,也不着意于在具象雕塑的技术上的探索,只是希望如实地根据照片来塑造,通过雕塑、绘画来拼接自己关于母亲的一生,重现母亲的生命历程。

《1978-母亲和弟弟、妹妹》

这个过程被视为陈妍音和母亲对话的过程,其中也包含她对自己的反省和忏悔。“因为我觉得自己老是在外跑,对她没有照顾好;我没有意识到,有一天她会这样离去。”在《1978,母亲和弟妹》这件作品中,陈妍音解说:“到了1977年我离开了家去上海工艺美术学校读书(校址在嘉定),因为自幼喜欢绘画,所以在读书时脑子里只有素描和色彩,非常不懂事。家里只有剩下弟妹陪着母亲,他们三人是如何的艰苦和无助。”曾经忽略了的亲情,时隔多少年后,通过母亲系列的创作,让陈妍音不得不重新面对。

《1998-晚年》

2008年,陈妍音的《母亲在1956,1963,1998》在首届“中国姿态--中国雕塑大展”上,获得“中国雕塑大奖”。获奖作品是三组胸像,分别是一对年青的男女、一对中年男女、单独一位老年妇女。它们表现了母亲一生中的三个阶段,她的青年、中年和老年。