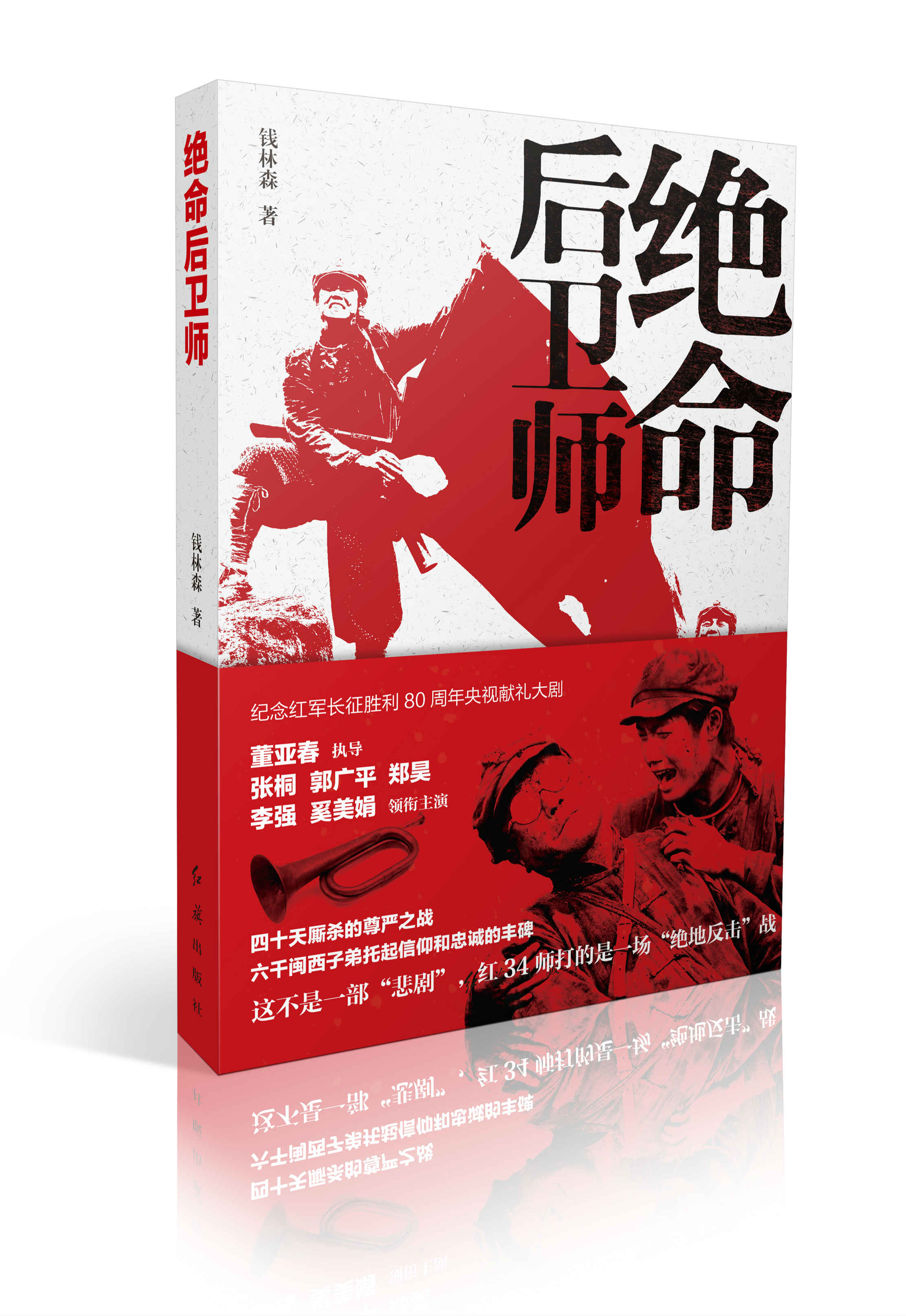

“英雄主义是在于为信仰和真理而牺牲自己”——《绝命后卫师》后记

这部小说是同名电视剧的一个“副产品”,因为小说是在完成电视剧之后写的。但不得不多说一句的是,《绝命后卫师》创作之初,对我来说是一道棘手的命题作文。

创作缘起于2014年10月31日,习近平总书记在上杭县古田镇全军政治工作会议作报告时脱稿讲的一段话:“长征出发时,担任中央红军总后卫的红34师,6000多人主要是闽西子弟,湘江一战几乎全师牺牲。师长陈树湘不幸被俘,他撕开伤口,绞断肠子,壮烈牺牲,实现了为苏维埃流尽最后一滴血的誓言。”在上杭古田全军政治工作会议召开四个多月后的2015年3月18日,中宣部文艺局就协调有关方面召开了纪念红军长征胜利80周年重点电视剧《绝命后卫师》的工作协调会议,而《绝命后卫师》的命题正是以习总书记在会议上脱稿讲的这个故事为原型,表现红34师指战员实现“为苏维埃流尽最后一滴血誓言”的英雄主义精神。

中宣部协调会议后的四月中旬,我接到担任编剧的邀请。但我本人之前对这段历史并不了解,所有信息几乎全部来源于网络搜索。悲壮的史实客观存在并令人震撼,但毕竟不是拍纪录片也不是写记实文学,文字记载的史料和作为一部电视剧或一部文学作品的艺术性表达之间还存在距离,甚至使我一度陷于找不到艺术表达方式的困惑。按中宣部常务副部长黄坤明强调“要把《绝命后卫师》拍成革命英雄主义和革命浪漫主义相结合的新时期大片”的要求,我更是感到这几乎是很难完成的一道命题作文。

从命题作文到产生强烈创作冲动的转折点,出现在2015年5月的一次闽西采风活动时的一个瞬间:那天我久久伫立在1934年1 月中旬红3 师毅然别离故土、踏上壮烈征程的出发地,蓦然产生过一种心灵的穿越,似听到有一种如潮声一样席卷来的声音响起,那是红34师6000多名指战员的脚步声。成千上万壮士的脚步声从纷至沓来到整齐划一,那越来越坚定、整齐而铿锵的脚步声彰显着一种义无返顾。很早前不知在哪本书上读到过的一句托尔斯泰名言也在那一刹间被激活:“英雄主义是在于为信仰和真理而牺牲自己。”红34师这支英雄部队为掩护中央红军主力和党中央核心纵队突破湘江封锁线而全军覆没,他们是用鲜血和生命诠释了托尔斯泰的英雄主义定义。在那短短的十几分钟的心灵穿越中,我看到并终于感觉到了《绝命后卫师》的震撼群像和悲壮旋律。从这一刻起,开始时对命题作文的畏难情绪已经在不能不写的强烈创作冲动下荡然无存了。

对于这段革命历史史实的再创作,历史过程大部分有据可查,但对于一个“剧”或一部文学作品,就不能是简单的事实罗列和堆砌,必须遵循大事不虚、小事不拘的文艺创作规律,处理好历史叙事和艺术表达的关系。好在该剧的创作从一开始就得到中宣部、广电总局的高度关注,在重大办及央视领导、主创诸多专家的指导把握下,确定该作品只聚焦于红34师,从师长陈树湘、政委程翠林到一个个普通战士。按重大办主要专家李准先生的定位:该剧是具有重大品格的非重大精品。“非重大”的定位就赋予了创作者在艺术虚构上更大的自由度和想象空间。中宣部文艺局和总局领导亲自审读完八万字的故事大纲后提出要求:重大的历史节点必须严格按照史实,而对这支英雄部队的人物群像塑造可以充分展开想象,进行有利于主题升华的艺术虚构。师长陈树湘、政委程翠林以及团长韩伟、苏达清等主要指挥员都是真实人物,但红34师团以上的干部轮换过多,职务变换频繁,我们按文学创作的规律和艺术表达的需要进行了必要的统筹和归整集中。除师长、团长等主要指挥员外,还浓墨重彩地塑造了在红军队伍中最具典型意义的普通红军战士,如:“夫妻红军”“父子红军”和“兄弟红军”等等一组组的集体英雄主义群像。这是80年前中国工农红军两万五千里长征路上的第一座红色丰碑!

要说小说是同名电视剧的副产品其实并不准确,在剧本创作前我一口气写了八万多字的故事大纲,其实我在写大纲过程中随着激情流淌出的几乎就是小说初稿。所以要说小说出在剧本之前也并不牵强。

当我有意出版该书的时候,是好友、著名作家鲁引弓先生为我热情牵线了红旗出版社。红旗出版社一向注重文化价值观导向,在业界有着极好的品牌形象。而作为作者,《绝命后卫师》的创作也是一次灵魂的洗礼,为烈士树碑,为英雄立传,感觉这是我几十年创作生涯中最有意义的一次倾心创作,而红旗出版社也是出版这部书稿的最佳平台。

必须要对《绝命后卫师》电视剧本及小说稿创作给予过无私帮助的袁金贵先生、李准先生、李京盛先生、王伟国先生、张晓海先生、芶鹏先生、秦振贵先生、傅柒生先生、董亚春先生、夏晓谦先生等一并表示最真诚的感谢!

钱林森

2016年7月25日