这本书里,藏着非典的秘密,也藏着新冠肺炎的秘密

2020年02月10日 20:29 物质生活参考 彭梁洁

01.

1月23日,武汉封城那天,我朋友圈里至少有3个人提到《鼠疫》。这本书出自1957年诺贝尔文学奖得主、法国作家加缪,讲述了因鼠疫之祸,一座名为奥兰的城市封城长达10个月的故事。

在微信读书里,《鼠疫》下的第一条留言获赞1526次:

武汉封城了。

从未想过存在主义小说《鼠疫》的场景会在真实生活中上演,在我的有生之年。

在这个漫长的春节假期,有至少2万人涌入微信读书,在《鼠疫》的众多段落中标记下自己在这一特殊时期的阅读感受。这部作品一度蹿进了微信读书“200飙升榜”。

人们再也不能将这部小说当成虚拟的寓言故事来看待了,因为无论是个体命运还是社会面貌,当下的每一刻几乎都能在书中找到相应情节对号入座,“这不就是现在的xx吗”是读者们常用的句式,很多评论以感叹号收尾。微信读书营造了一个特殊的舆论场,在朋友圈、公众号和微博之外。读者们一边经历现实世界的隔离,一边在书中的平行时空里相遇。

历史总是惊人的相似——这句话不仅是指50年前小说中的情节成为现实,还在于《鼠疫》这本书早在非典时期就获得过一次关注,如今又被重读——相信下一次,仍将继续。

2003年,一众作家发现,“《鼠疫》,也太像非典了”。有人开始用“半个世纪以前就为我们谱写好了的非典报告” “面临重大灾难时的写实主义巨著”来注释这部作品,国内一些知名作家学者向社会发出了阅读《鼠疫》的号召。[2]

那年5月,译林出版社推出了《鼠疫》的插图修订本,这是国内自1980年、1997年之后的再版,也是迄今为止最经典的版本。当时,史铁生、周国平、毕淑敏、余秋雨等都写了推荐语。

周国平为这版《鼠疫》作序,他在17年前写:不仅这次灾难我们是这样过来的,而且在未知的将来,我们再次面临另外一场灾难时,我们可能还是会这样过来。

“我们也许会认识到,在人类生活中,祸害始终以各种形式存在着,为了不让它们蔓延开来,我们必须改变我们的生活方式。在一定意义上,这不也正是这次SARS之灾给予我们的教训吗?真正可悲的不是SARS,而是在SARS之后我们的生活一切照旧。”

02.

到底有多像?我们不妨看看小说的具体情节。

正如众多疾病发端之时,最先接收到危险信号的总是医生,在小说里,也是作为主角的医生里厄洞察了鼠疫的征兆:楼道里发现了死老鼠,先是一只,然后是三只,接着街边的烂菜叶中也出现12只死老鼠。

里厄走街串巷诊断病人,很快发现全街区的居民都在议论老鼠;他只需把各地相似症状的死亡人数相加,就认清了这是一起社会事件的事实。

里厄将情况上报,希望奥兰当局采取一系列严厉措施,而对方始终在瘟疫名称的措辞上僵持:

“您确认这是鼠疫了吗?”

“这不是措辞的问题,而是争取时间的问题。”

迫于压力,当局不得不采取了一些无关痛痒的管制措施,直到死亡人数不断攀升,才意识到事态紧急,终于发布电文:“宣布鼠疫流行。全城封闭。”

书里全方位展现了封城后的社会面貌:

为防止感染鼠疫,许多人口含薄荷片,以致药店脱销;一家咖啡馆贴出广告:“葡萄美酒能灭菌”,市民们坚信不疑;担心传播跳蚤,城里的猫和狗被捕杀;占星术士的各种预言,口口相传;丧葬的全过程,皆以最快的速度完成,亲人至死无法相见;

投机活动猖獗,有人以天价倒卖紧俏的生活用品和食品;贸易因鼠疫而瘫痪,往常无比繁忙、沿海首屈一指的港口,猛然间萧索冷清了;鼠疫毁了旅游业,预计有很长时间游客将避而不来;就业停滞,但某些工作职位变得稀缺——尤其是干的活儿越危险报酬越高;至于生活品质,人们不再关注衣服或食品的质量了;

职能部门依旧墨守成规,指点办事者去另一个办公室,去跑另一个门路;各家报纸接到指令,不惜一切代价宣扬乐观精神,每天晚上,电波或报纸负载着大量同情或赞赏的评论,纷纷涌入这座孤城……

“人一旦意识到世界荒诞,即便没有感染上疫症,也平添了心病,这就是身陷围城,心陷绝境的征兆。”则是个体的心理状态。

当然,小说并不止于渲染无序和绝望,关于如何对抗瘟疫,加缪也借书中人之口指明了方向:

“这种理念也许会惹人发笑,但是同鼠疫做斗争,唯一的方式就是诚实。”

“诚实是指什么呢?”

“诚实就是做好本职工作。在这种危难的时刻,您要发挥作用的首要方式,就是做好本职工作。否则的话,其他什么都谈不上。”

所以,这本书的主角是那些道不合却终相为谋、恪尽职守的人们:信仰宗教的神父,以救人为己任的医生,软弱而善良的职员,曾经一心想要逃离最终却选择留下的异乡人……他们选择携手对抗这场灾难。

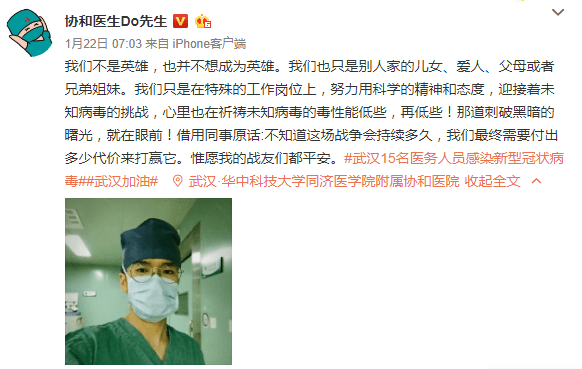

小说从头到尾,作者不厌其烦地向读者传递一种观念:主角们做的一切与英雄主义无关——就像数学老师教育学生“2+2=4”一样,这件事本不值得歌颂。

“如果人真的非要为自己树立起榜样和楷模,即所谓的英雄,如果在这个故事中非得有个英雄不可,那么我恰恰要推荐这个微不足道、不显山露水的人:他只有那么一点善良之心,还有一种看似可笑的理想。这就将恢复真理的本来面目——确认二加二就是等于四,并且归还英雄主义其应有的次要地位。”

但就在2月6日,那个让人难以入眠的夜晚,有人在此处批注:历史总会出现这样的时刻,敢于说出二加二等于四的人被判处死刑。

03.

在这个特殊时期,即使不去深究加缪藏在《鼠疫》背后的隐喻,仅仅看其最表层的描述就足够让人心惊肉跳,但仍有读者在同一语境中读出了截然对立的含义。这是一处景物描写:

大风扫过的天空很清亮,纯净的星星闪烁,远处灯塔的光束不时掺杂进来,好似掠过的一缕青烟。微风送来花草的芳香和石头的气味。周围一片岑寂。

“天气真好,”里厄坐下来说道,“就好像鼠疫从来没有蹿升到这里。”

一位读者批注:感觉这是整篇小说的环境描写中,为数不多轻快明亮的氛围,是希望的曙光要到来了吧;另一位读者则说:大自然的美,与人类无关,人类的傲慢让我们寄情于景,而又不珍惜,终究自然对人类发动免疫反应。

《鼠疫》的结局是,被围困了十个月之久的奥兰城最终迎来疫情减退的信号:原本性命垂危的人病情好转,活蹦乱跳的老鼠在城市重现,统计的死亡人数不断降低。鼠疫自行撤离,“它怎么来的,就怎么走了”。这不算真正的胜利。

此刻,如果有谁已不堪忍受半个多月足不出户的沉闷和压抑,也可以在本书结尾处解禁前夜的画面中预支一点盼头,想象自己身处那久违的涌动人潮之中:

一月二十五日晚间,全市就沸腾起来。省长也很配合这场举城欢庆,命令恢复疫前的照明。在寒冷明净的天空下,街道灯火通明,我们的同胞成群结队,一片欢声笑语,喧声鼎沸。

官方欢庆的第一批烟花,从昏暗的港口腾空而起。全市居民长时间欢呼声隐隐传来。

相似的图景, 17年前非典解禁之后也曾出现过:

哈尔滨解禁居民冲到楼下畅快跳了场广场舞……王府井礼花绽放,西单无处停车,中友百货内人潮如海,闭店时间一拖再拖,“买东西劲头跟不要钱似的”。 每一个化妆品柜台前都挤满女孩。 女鞋部人多到无处可坐,有女孩说:“混在人堆儿里才最能感受到生活的快乐”。[3]

当然,解禁的奥兰不会成为人间天堂,加缪也不会给故事安插一个喜剧结局。小说最后一段是这样的:

里厄倾听着飞扬起来的欢乐喧声,不忘这种欢乐始终受到威胁。因为他了解这欢乐的人群并不知晓的事实:

鼠疫杆菌不会灭绝,也永远不会消亡,这种杆菌能在家具和内衣被褥中休眠几十年,在房间、地窖、箱子、手帕或废纸里耐心等待,也许会等到那么一天,鼠疫再次唤醒鼠群,大批派往一座幸福的城市里死去,给人带去灾难和教训。

加缪说,一个人能从鼠疫中获得的全部东西就是知识和记忆;一位读者说,如果真是如此就好了。

希望我们不再经历集体重读《鼠疫》的年代。

参考资料:

[1].《鼠疫》 [法] 阿尔贝·加缪 湖南文艺出版社

[2].《<鼠疫>,半个世纪以前的非典报告》 作者:陈德忠

[3].《当疫情结束之后,我们将经历什么》 摩登中产