在杭州春天,一起回忆金庸——《乡踪侠影:金庸的30个人生片断》读书分享会

2019年04月22日 16:04 旗书网 庞茹

4月21日,在杭州万松书院·芷兰轩(杭州市西湖区万松岭路81号),杭州西湖风景名胜区管委会、《杭州》杂志社、杭州图书馆、杭州市作协联合主办“钱塘悦读”暨“文澜大讲堂”——《乡踪侠影:金庸的30个人生片断》读书分享会,特邀作者、海宁原市长应忠良,与大家一同追忆金庸往事。

分享会由杭州市作家协会秘书长陈曼冬主持,活动一开始是赠书仪式,由作者应忠良向杭州市图书馆赠送《乡踪侠影:金庸的30个人生片断》一书。

“凡是有华人的地方,就有金庸的读者”“‘杭州市荣誉市民’金庸与杭州有着极深的渊源”,作者应忠良先生用这样的开场白,将写作此书的心路历程、将他与金庸交往的点滴往事以及他眼中的金庸向读者朋友们娓娓道来。

作者与大家分享了金庸如何与杭州结缘、金庸的家学渊源、求学时光、步入社会、婚姻家庭等等,就像讲他和一位德高望重的老朋友的忘年交的故事。

金庸,本名查良镛,1924年出生在浙江海宁,2018年10月30日逝世。回首金大侠的江湖世界,人生中有太多与浙江、与杭州相关的片段。他高中曾就读于浙江省立联合高级中学(现杭州高级中学),人生第一份工作是在杭州《东南日报》担任记者,还有他的第一段爱情也萌生于此。以至于其作品中,也有数处与杭州有关的片段。

忠厚传家久,诗书继世长。诗书传家乃查家的传统。金庸父母都是知书达理之人,家中藏书甚丰。耳濡目染,金庸从此养成喜好读书的习惯。

作者非常用心,花费了很大的功夫去查找金庸先生在读书、工作时候的资料,比如他的成绩单、毕业证、工作证等。读者听了大为感叹。这些故事大多在《乡踪侠影:金庸的30个人生片断》一书中都能找到。作者最后补充了一些他眼中的金庸。金庸的家国情怀,金庸曾说过,“真正的感情是对家乡、对祖国的依恋。”金庸的渊博学识、勤奋好学。他说过,“有两种生活,一种是坐牢十年,但可以读书。一种是人生自由,但不可以读书。我宁愿坐牢。”金庸的感恩尊师,他对自己的恩师张印通、章克标感情深厚、非常尊敬。金庸为人非常儒雅风趣、和蔼可亲、敏思讷言。金庸思维非常敏捷,很多场合的题辞、赠言、对联,都是现场发挥,非常精彩。但是金庸先生的语言表达能力,比如演讲方面,不是很突出。作者讲到,这么说不是对金庸先生不敬,只是一些客观感受。

分享会结束后是现场互动交流环节,读者中不少都是“金庸迷”,很多读者热心提问。有一个读者问到:“海宁出了很多的名人,这个与海宁这个地方尊师重教的传统有关吗?”应先生对此表示很认同:“杭嘉湖平原历来是鱼米之乡、富庶之地,‘仓廪实而知礼节’,很多大户人家对教育非常重视。很多大家比如王国维、徐志摩、金庸、钱君陶都是海宁人。而且还有一个比较有意思的现象是,海宁的名人大多是文人。像诸暨就是出武将的地方。这个与地域文化也有关系。”

还有一个作者提问:“我是读金庸的小说长大的,是金庸先生的忠实粉丝。我之前还和另外一位‘金庸迷’讨论过一个问题,金庸的很多经典作品,小说也好、改编成的影视也好,曾经非常风靡,现在似乎很难再现了。您觉得是什么原因呢?”作者思考了一下答到:“金庸先生的作品影响之广泛,掀起的热潮之持久,是华人文学的一个奇迹。这样的盛况的确很难再现了。并不是说没有这么好的作品了。而是有着时代的、社会的、历史的原因。现代人选择的范围更广了、选择的渠道也更多了。”

提问的读者都有幸获得作者的签名图书一本。提问环节结束后是抽奖环节,中奖的读者也有幸获得签名图书。在读者们的意犹未尽中,本次活动圆满结束。

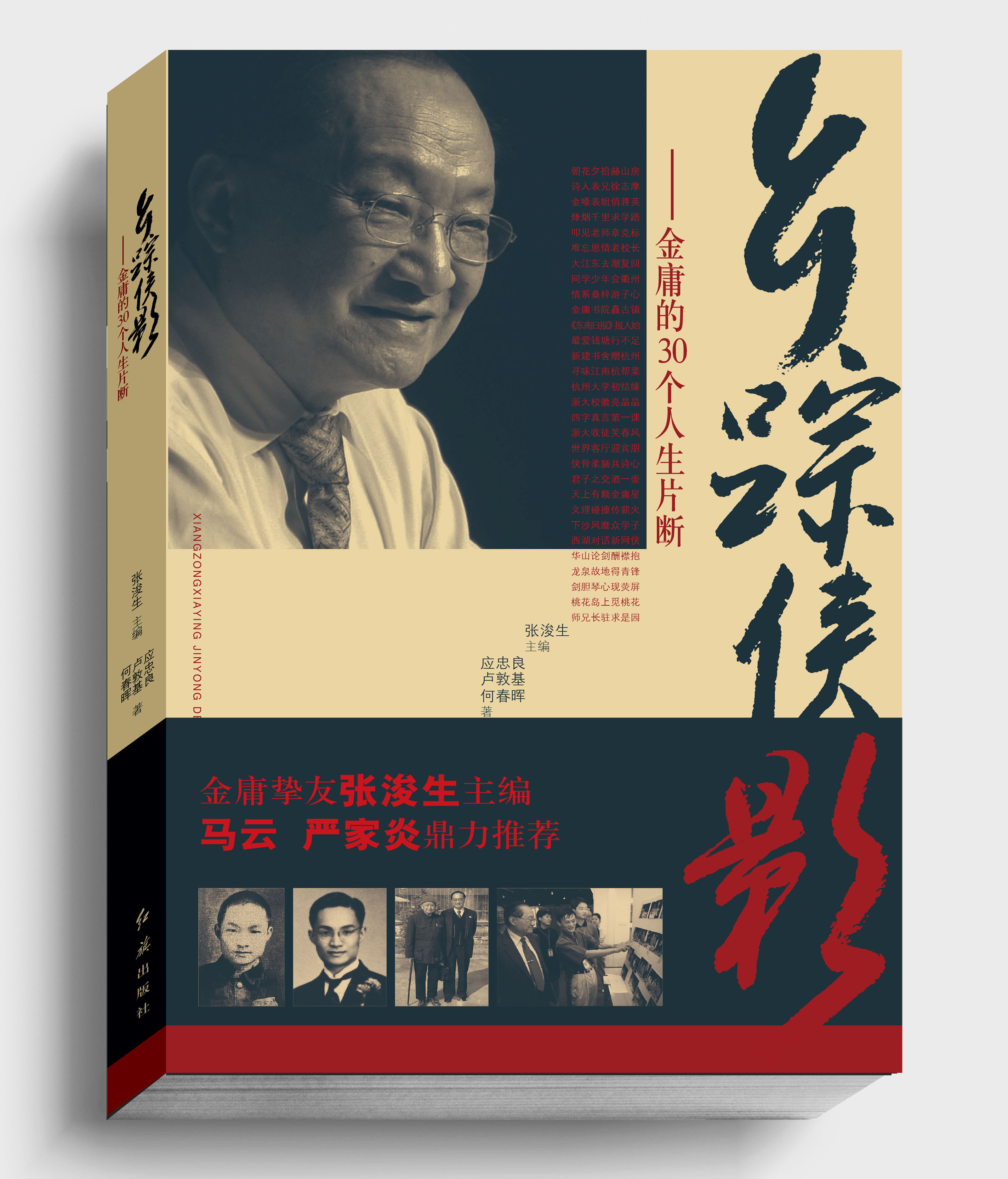

《乡踪侠影:金庸的30个人生片断》

作者:张浚生主编,应忠良、卢敦基、何春晖著

出版社:红旗出版社

《乡踪侠影:金庸的30个人生片断》2015年4月由红旗出版社出版,全书6万多字,精选200余幅横跨半世纪的罕见的金庸先生照片,以30个生动的人生片段,大量第一手、未公开的素材,记录了先生在家乡浙江的活动剪影。

本书由浙江大学原党委书记、金庸先生好友张浚生(已故)主编,应忠良、卢敦基、何春晖3位重量级作者写作。应忠良是浙江省海宁市原市长,卢敦基是金庸的博士研究生,何春晖则是金庸在浙大人文学院任职时的助手,他们三位和金庸亦师亦友,交情深厚。

张浚生先生曾说:“金庸的武侠小说几乎是全球性的,不只在中国很有名,在全世界都是有名的,但金庸先生绝对不仅仅只是一个武侠小说家,他还是一位思想家、文学家、新闻专家和社会活动家。”本书便为读者呈现了一位真实、生动的大侠。