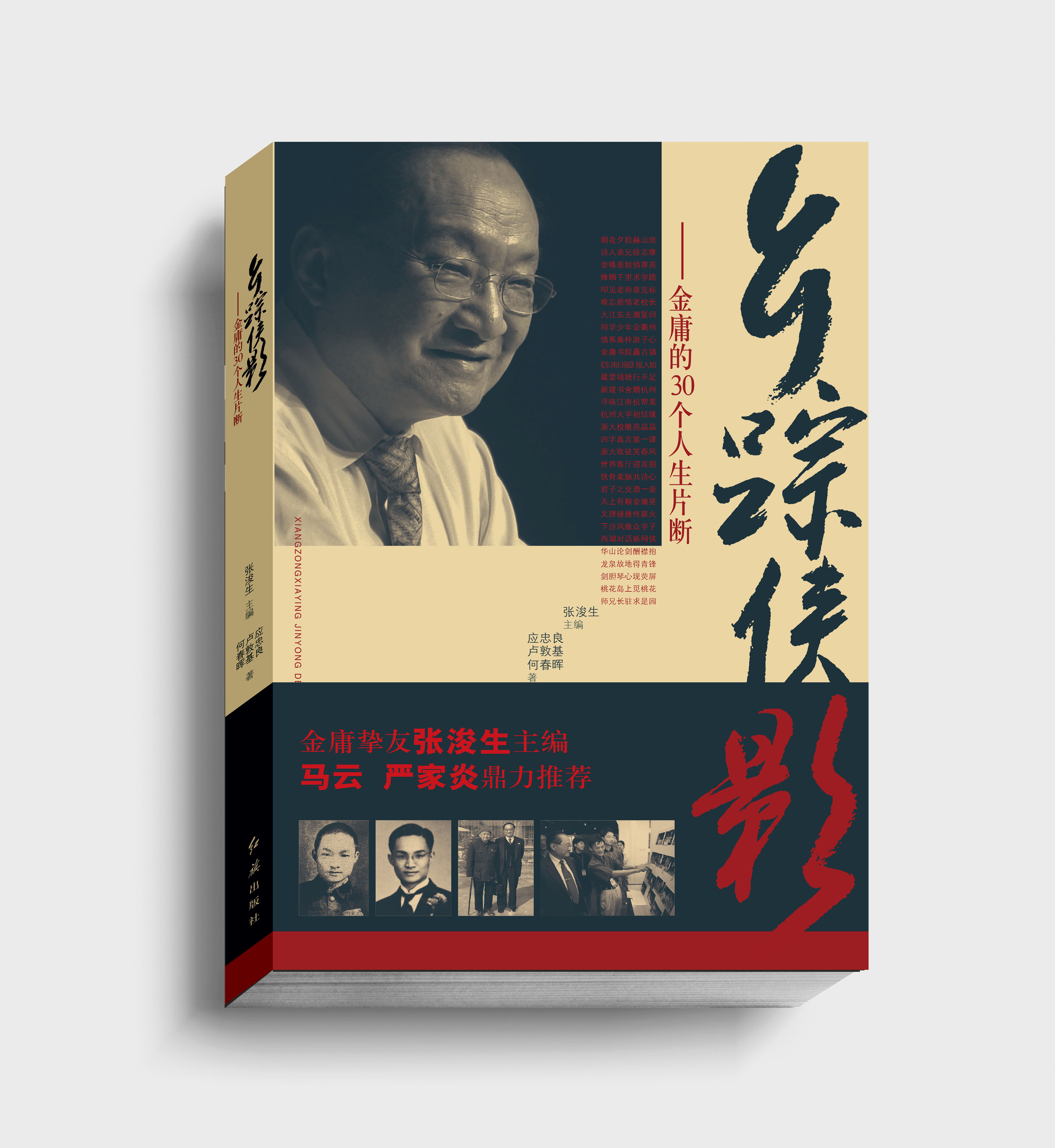

珍贵图文!深情刻录“金庸在浙江”

红旗出版《乡踪侠影——金庸的30个人生片断》一书,收入百余幅大侠到访家乡的老照片

2018年10月30日 22:08 旗书网

10月30日下午,武侠小说泰斗金庸先生在养和医院去世,享年94岁。

2013年底,浙江大学原党委书记张浚生,和卢敦基(金庸先生的关门弟子)、应忠良(原海宁市长,金庸先生的父母官)和何春晖(金庸先生在浙江大学人文学院的助手,时作学院办公室主任)一起,应红旗出版社之邀,一起编写出版“金庸先生在浙江”的图文书。征得金庸本人及家属同意,张书记担任主编,为老友把关。作者们联系了金庸先生的多方好友,贡献各自手上的珍贵影像资料,尽可能多地集结在书中,张书记亲自己题写书名。

历时一年多的写稿编辑,2015年红旗出版社出版了《乡踪侠影——金庸的30个人生片断》,了却了金庸迷们一堵大侠风采的心愿。马云给本书写来的推荐语中说:“我对他的崇拜,如韦小宝常说的一句话:犹如滔滔江水,连绵不绝。”

以下为本书主编、浙江大学原党委书记张浚生为本书撰写的序言。

悠悠故园心

张俊生

人称金大侠的查良镛先生,因为他的一整套脍炙人口的武侠小说,人们往往只目之为著名的武侠小说家。其实综观他迄今为止所从事的事业,他实在是一个思想家、文学家、新闻专家和社会活动家,是一位学而不厌、力学笃行的文人雅士。

我和他神交是自读了他的小说《笑傲江湖》开始的。我从小就喜欢看旧小说,还在上小学的时候就千方百计地找了许多旧小说来看。除了《三国演义》《水浒传》《西游记》《封神榜》等较为著名的以外,现在还能记得书名和主要故事情节的不下四五十部。但在上中学以后,就转为看近代中国小说和美、俄小说了。

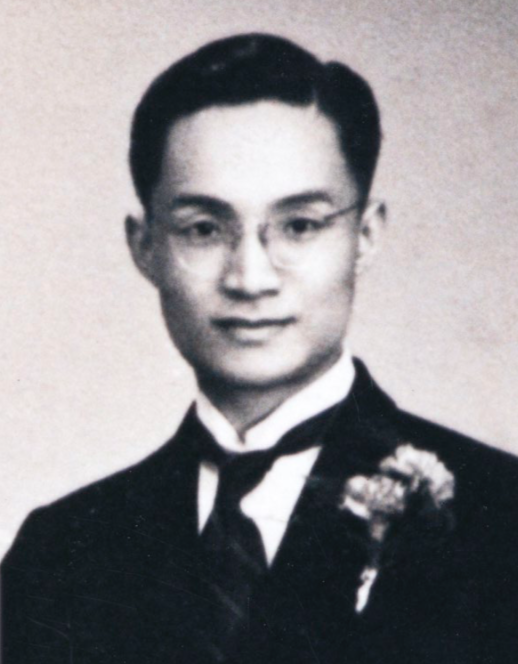

青年金庸(浙江档案馆藏)

1983年,我从浙江大学教师的岗位上调到杭州市委工作。市委的图书阅览室有一些金庸、梁羽生先生的小说,又引起我看武侠小说的兴趣,就取了一本金庸先生的《笑傲江湖》来看。一看就放不下了,很快就利用余暇时间把一套几本看完,完全为其中新颖和多姿多彩的情节吸引住。两年后,我被借调到新华社香港分社工作。刚去那半年,工作还不是特别忙,而分社的图书资料室里金庸其他的小说都有,我便一部一部借来,利用晚上的时间,去宿舍里用了几个月时间全部都看了。

联初1939届毕业纪念照,第三排右一为金庸。(嘉兴一中档案馆提供)

看他的小说是一种令人非常愉快的艺术享受,既富情趣,又有深刻的哲理,经得反复琢磨咀嚼,富有情趣,读起来当然兴味盎然,但引不起思考和回味。只是重哲理,则成为说教,引不起读者的兴趣。他的武侠小说,只要拿出来,看上一段,就难以放下来,因此有时只能强制自己不要从书架上取下来看。

1997年9月19日,金庸与杨振宁(左二)、查济民(左五)等在海宁盐官观潮。(方炳华 摄)

我和金庸先生的更多交往是在我到香港工作之后。1985年夏,我到新华社香港分社工作,时任分社宣传部副部长,其中一部分工作是联系香港的新闻界。因此在分社秘书长兼宣传部长杨奇同志(他也是新闻界老人,曾担任过《羊城晚报》社长、总编辑)带领下,抵港后一个月便去拜访时任香港《明报》社长的金庸先生,受到他的热情接待。很有意思的是,他当时用来招待我的不是一杯清茶,而是在一宽口大肚的玻璃杯里倒上一小杯白兰地。当时他还被全国人民代表大会常务委员会委任为《香港特别行政区基本法》起草委员会委员。

2008年9月17日,金庸海宁观潮,题写“天下奇观”。(沈达 摄)

由于工作关系,加上他祖籍浙江海宁,我虽不是浙江人,但长期在浙江学习和工作,现在又是从浙江来到香港工作,和他有乡情之谊,后来的来往就很密切。正如他在1991年给我的一封信中说:“你我相交多年,时复结伴同游,情好弥笃。平日交谈,于天下大事,国家政局,以及文艺书法,港事发展,事事捉机,可云知己。”并要我在信函中以兄弟相称。在长期的交往中,他的思想之明睿,知识之渊博,对事物分析之深刻,刚正不阿之人格,好学不倦之精神,莫不令我受教和叹服。

1998年4月25日,《乡踪侠影》作者之一应忠良(左)拜会金庸先生,一起研究旧居修复方案。(应忠良提供)

1998年春,国务院决定我的母校与同根同源的杭州大学、浙江农业大学、浙江医科大学合并组建新的浙江大学,并委派我为筹备组组长。经过一段时间筹备,新浙江大学于1998年9月15日正式成立。金庸先生和夫人应邀前来参加成立庆典。新浙大的成立,是我国高等教育体制改革和布局调整的一项重大举措。而对二十一世纪在我国组建若干的规模大、层次高、学科门类齐全的综合性大学有重要的示范作用,对于把浙江大学办成具有重要国际影响的社会主义大学也具有非常重要的意义。其实规模大并不是学校合并的目的,只是四个学校合并,规模一定是大的。合并的目的主要是通过学科的综合交叉,办成一所能适应人文和科学发展、适应我国建设发展的高水平的大学。

1996年11月5日,浙江大学在邵逸夫科学馆举行授予金庸先生名誉教授典礼。(严炳源 摄)

要办成一所高水平的大学,首要的是要有高水平的教师队伍,特别是有一批高水平的学术带头人。因此,我和潘云鹤校长以及学校领导班子的同志一致的意见,就是要聘请有高深学术造诣、热心教育事业的人来担任新组建的各个学院的院长。在新浙大的20个学院中,理工农医学科的学院中我们聘请了多位学术造诣深厚的中国科学院、中国工程院院士担任院长。在社会科学的学科中,我们聘请了著名经济学家高尚全担任管理学院院长,王洛林担任经济学院院长。而金庸先生担任人文学院院长,则是学校最早外聘的院长。我们之所以这样考虑,其目的就是通过他们来领导学科建设和提高各学院的学术水平。因为他们本身有很高的学术造诣,本身的知识能力的层次高,站在学术的前沿,深知学术的发展方向,和处在国内外学术前沿的学者互有密切交往,这对学校的建设发展和提高会起到十分重要的作用。但因为他们都各自有自己繁重的学术研究工作,因此在这些学院中又都配备了一位年资高的且具有相当学术水平的教授担任常务副院长,协助处理日常行政事务。

金庸书院书剑堂内(应忠良提供)

早在新浙大成立之前的1994年3月,金庸先生就曾被原杭州大学聘为名誉教授。杭州大学也成立了“金庸研究中心”。1996年原浙江大学聘金庸先生为名誉教授。也就是说,金庸先生早已和组成新浙江大学的两所学校结缘。原浙江大学聘金庸先生为名誉教授的仪式,我也曾陪同前来出席。新浙大成立后,我得知金庸先生有封笔不再写小说,拟到北大或浙大作学问的意愿,当即商潘云鹤校长,拟聘请他为新组建的浙大人文学院院长。他完全赞成。为此我即写信并和金庸先生通话约谈。他经过短暂考虑后表示愿意接受聘请。随后潘校长还亲自赴港面请。他在随后回复我的信中谦虚地说,从我的电话和来函中提请他出任新浙大人文学院院长“受宠若惊,极感荣幸。昨自省学识浅陋,且无大学中任教的经历……不敢勇于受此重任”。但杭州为其桑梓之地,浙大虽非他母校,情谊上视若母校,若能同浙中学人共处一堂,钻研学问,亦是其平生所愿。同时提出希望对他不要过于厚待,他也会遵守学校的规定,一切秉公办事。

我们当时考虑聘请这些著名学者担任有关学院的院长,并非是想借助他们的声望和社会地位,而是以他们在学术上的成就,能为我们学校在学科建设上提出方向性的指导;在学校招收和培养研究生;以他们在国内外学术界的地位,能约请国内外专家学者组织召开一两次高水平的学术研讨会,并为学生举行报告会。金庸先生在任期间,在这些方面都为学校做出了重要贡献。他在浙大先后组织过“新经济条件下的生存环境与中国文化国际研讨会”、浙江大学人文学科的建设和发展研讨会等等。前者海内外知名专家学者云集,后者也是约请了全国20余位顶尖的人文学科名家出席研讨。这些都对浙大人文学科的建设和发展起了重要的作用。会议期间还举办了多次学术报告,与学生互动,开拓了学生的眼界。他还亲自约请原联合国副秘书长、牛津大学圣安东尼学院院长高定爵士来校为师生开设讲座,由他自己做翻译。至于在校招收博士研究生,因为他对招收学生的要求很高,最终还只毕业了卢敦基一人。虽然我们对于外聘的兼职院长没有要求他们在校坐班,但他每年至少有两三次来校办公。每次来校都多达半月以上,期间分别为中文、新闻、哲学、历史和国际文化等学系的学生开设讲座。有时还受到在杭的其他高等学校的邀请,为他们学校的师生开设讲座。他实在是一位非常尽职尽责的“院长”。

1996年,金庸先生和万学远、汪道涵、张浚生观看“云 松书舍”内的纪念碑刻。(钱永安 摄)

对金庸先生的研究,文章、书籍已经出了很多,有人把这个研究称为金学,是一门显学。红旗出版社徐澜同志等构想出版一本亦图亦文的专门纪录金庸先生在其家乡浙江活动的书,征求我的意见,我认为很有意义。大诗人杜甫在他的《月夜忆舍弟》一诗中写道:“露从今夜白,月是故乡明。”游子在外,不管到了哪里,不管创下多少业绩,有了多么高的荣誉地位,他总是会时时思念自己的故乡,思念那时的亲友,总感到家乡的一草一木都是那么美好,那么值得留念,甚至天上的月亮也比其他地方的月亮圆。金庸先生是一个很重感情的人。他热爱祖国,热爱家乡,虽然也曾经遭受过种种磨难,但他的爱国爱乡的炽热感情,始终不变。“双鬓多年作雪,寸心至死如丹。”他虽然长期居住香港,在那里成就了他的事业,但一直惦念着故乡浙江。我去香港工作后就曾多次陪他回浙江嘉兴、海宁、绍兴兰亭等地探访。他之所以欣然允诺出任新浙大的人文学院院长,除了他对教育事业的热爱之外,也正如他所说的怀有桑梓之情。他出任院长之后,有了更多的机会在家乡浙江流连忘返,也有许多引人入胜的感人故事。因此出版这样一本图文并茂的书,比较集中地记录金庸先生在浙江家乡的身影一定会受到读者的喜爱,也可以为研究金庸提供更多一些素材。

2002年5月19日,金庸与时任香港城市大学校长张信刚(左)、时任浙江大学党委书 记张浚生(中)一起出席“新经济条件下的生存环境与中华文化国际研讨会”( 卢绍庆 摄 )

这本书是由应忠良、卢敦基、何春晖三位作者分头编写的。他们之中,应忠良是原浙江省海宁市的市长;卢敦基是金庸先生的博士研究生;何春晖是金庸先生在浙大人文学院任职时的助手,学院办公室主任。他们都非常熟悉金庸先生在浙江、浙大参加各种活动的情况,也保留了许多他的行踪的珍贵留影。

张纪中和马云就像大侠的左右侍卫,一起泛舟西湖。(阿里巴巴提供)

本书的编写与出版都是包括徐澜在内的他们几位做的,我只是参加了两次他们编写工作的讨论。但他们一定要我挂上主编之名。万分推辞不得,只好勉强挂上,也只好勉强从命。还要说明的是书中有些照片是浙大档案馆和有关部门提供的,在此谨致感谢。我虽然看过全部书稿,但书中所述可能还存在某些不尽详实之处,尚祈有心的读者予以批评指正。

内容简介:

金庸是文学大师,更是中国文化的大师,环望当世,真正能传之久远、影响大众心灵的大师,可能只有金庸先生了吧。本书由张浚生主编,应忠良、卢敦基、何春晖3位重量级作者写作,精选200余幅横跨半世纪的罕见的金庸先生照片,6万字,专门记录了金庸先生在家乡浙江的活动剪影。本书作为家乡人送给先生的生日纪念,同时也为金庸小说爱好者、研究者提供第一手的、未公开过的、鲜为人知的素材。阿里巴巴集团创始人马云先生、中国现代文学研究会会长严家炎先生强力推荐。

作者简介:

张浚生,1936年生,福建长汀人。曾任浙江大学党委书记,新华社香港分社副社长。1998年3月任四校合并领导小组副组长,新浙大筹建小组组长,浙江省政府特邀顾问。香港城市大学荣誉理学博士,加拿大特许管理学院荣誉教授。

应忠良,笔名梦柯,1961年生,浙江永康人。浙江社会文化研究院院长,喜好文史与写作。杭州大学(现浙江大学)经济系毕业。曾任海宁市市长。

卢敦基,1962年生,浙江永康人。浙江省社会科学院研究员。恢复高考后首批高考大学生,十余年前就学于金庸门下当博士。

何春晖,1964年生。浙江大学传媒与国际文化学院副教授。金庸担任浙江大学人文学院院长期间,曾任人文学院院办主任、院长助理。