一个爱国者奋斗者的足迹|他把金庸引回浙江

2018年02月26日 15:43 浙江新闻客户端 李月红

2月19日,浙江大学原党委书记张浚生于当天中午在杭州逝世,享年83岁。有人评价,张浚生特殊的人生经历弥足珍贵,他亲身参与并见证了香港回归祖国和浙江大学四校合并,这两件都是在中国乃至全世界都令人瞩目的大事。

对浙江有着深厚情谊的他,在为国家奔走这两件大事的同时,也借力为浙江的文化事业发展做出了不懈努力。其中,最为国人所热议的,莫过于在他一手主导下将香港的好朋友金庸先生引回家乡工作,为浙江的文化教育事业策力。

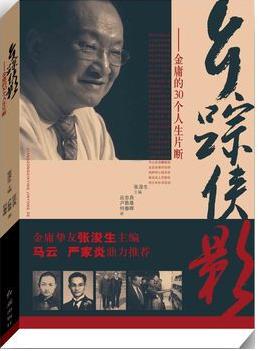

金庸的浙江乡情,最终都收录在这本由他主编、红旗出版社出版的《乡踪侠影》,定格了一代大侠在浙江的30个人生片段。

党委书记亲自著了一本书

“飞雪连天射白鹿,笑书神侠倚碧鸳。”作为华语文学圈的新武侠大师,金庸的小说脍炙人口;作为《明报》创始人兼主笔,金庸的社论文浅意深。

现今,研究金庸已成为一门显学,各类相关文章、书籍层出不穷。而关于金庸先生游子桑梓情的图书,这或许是唯一一本,并且它的主编级别还相当高——浙江大学原党委书记张浚生。

这本书是《乡踪侠影—金庸的30个人生片段》。

这是本亦图亦文的书:6万多字,200余幅配照,时间横跨半个世纪,有的是私人珍藏,有的是历史档案;这是本展现游子桑梓情的书,金庸历次回到浙江的欢笑与足迹,都鲜活跃于纸间;这更是本深度呈现金庸个人生平的书,大量第一手、未公开的素材,全面呈现了金庸先生在浙江的活动足迹。

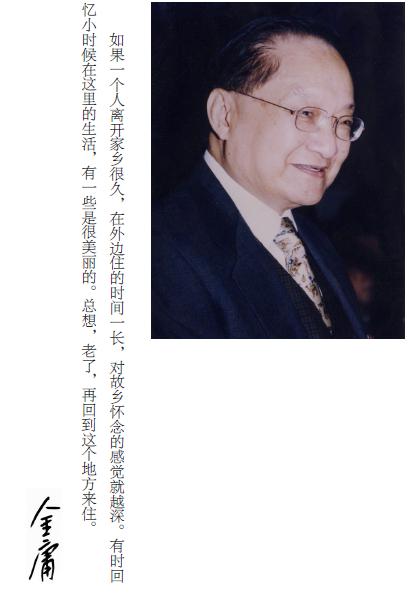

“双鬓多年作雪,寸心至死如丹。”在张浚生眼里,金庸重感情,爱家乡。金庸虽然长期居住香港,在那里成就了他的事业,但一直惦念着故乡浙江。张浚生回忆说,在他去香港工作后就曾多次陪金庸先生回浙江嘉兴、海宁、绍兴兰亭等地探访。

在张浚生看来,金庸之所以欣然允诺出任新浙大的人文学院院长,除了他对教育事业的热爱之外,也正如他所说的怀有桑梓之情。

古人云:富贵不归故乡,如衣锦夜行。金庸先生是浙江人,现居香港。他从未流露过类似衣锦还乡的想法,但作为大师生长的家乡,岂能无动于衷? 2014 年新年伊始,得知金庸先生90 华诞在即,红旗出版社便构想出版一本亦图亦文、专门记录金庸先生在家乡浙江成长及活动的图文书,作为家乡人送给老先生的生日礼物,同时也为金庸小说爱好者、研究者提供更多素材和新视角。

但怎么联系在香港深居简出的大侠,得到他的亲自授权?根据这本书的编者回忆,当时“经浙江日报报业集团社长高海浩先生点拨和引见,出版社找到了大侠的老朋友、浙江大学原党委书记、浙江大学发展委员会主席张浚生教授。”

未曾想,张浚生非常慨允地答应当一名信使。张浚生认为,“接受浙大聘书后,金庸有了更多的机会在家乡流连,同时也留下许多引人入胜的感人故事。所以,当红旗出版社想出版一本金庸先生在浙江的书时,我认为很有意义,相信图文并茂的形式也会受读者喜爱。”

彼时,金庸先生亦是爽快地接受了这一热情邀请,并提出希望张浚生来把关文稿内容。就此,张浚生毫不犹豫地担当这本书的主编,并亲自挑选了三位得力写手,他们都很熟悉金庸在浙江、浙大的情况。一位是应忠良,原浙江省海宁市的市长;一位是卢敦基,金庸的博士研究生;一位是何春晖,金庸在浙大人文学院任职时的助手。他们和金庸亦师亦友,交情深厚。在书中,他们的文字真挚动人,还分享了许多的珍贵留影。

始于一杯白兰地的交往

在书序《悠悠故园心》一文中,张浚生回忆了自己与金庸先生的相识历程。

在张浚生眼中,人称金大侠的查良镛先生,因为他的一整套脍炙人口的武侠小说,人们往往只目之为著名的武侠小说家。其实,综观金庸先生迄今为止所从事的事业,他实在是一个思想家、文学家、新闻专家和社会活动家,是一位学而不厌、力学笃行的文人雅士。

俩人的神交,始于小说《笑傲江湖》。张浚生回忆说,1983 年,他从浙江大学教师的岗位上调到杭州市委工作,市委的图书阅览室有一些金庸、梁羽生先生的小说,便看武侠小说的兴趣,就取了一本金庸先生的《笑傲江湖》来看。哪知,一看就放不下了,他很快就利用余暇时间把一套数本看完,完全为其中新颖和多姿多彩的情节吸引住。

两年后,张浚生被借调到新华社香港分社工作。刚去那半年,工作还不是特别忙,而分社的图书资料室里金庸其他的小说都有,他便一部一部借来,利用晚上的时间,在宿舍里用了几个月时间全部都看了。他说,看金庸的小说是一种令人非常愉快的艺术享受,只要拿出来,看上一段,就难以放下来,因此有时只能强制自己不要从书架上取下来看。

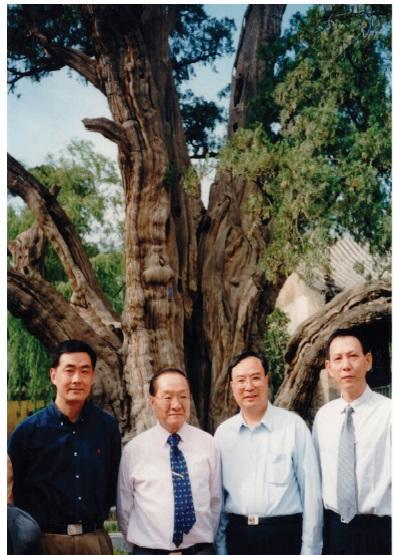

2001年5月,金庸、张浚生等人在西天目山。

张浚生和金庸先生的更多交往,则是从这个时候开始了。1985 年夏,张浚生到新华社香港分社工作,时任分社宣传部副部长,其中一部分工作是联系香港的新闻界。

抵港后一个月,张浚生便去拜访时任香港《明报》社长的金庸先生,受到他的热情接待。很有意思的是,金庸当时用来招待他的不是一杯清茶,而是在一宽口大肚的玻璃杯里倒上一小杯白兰地。

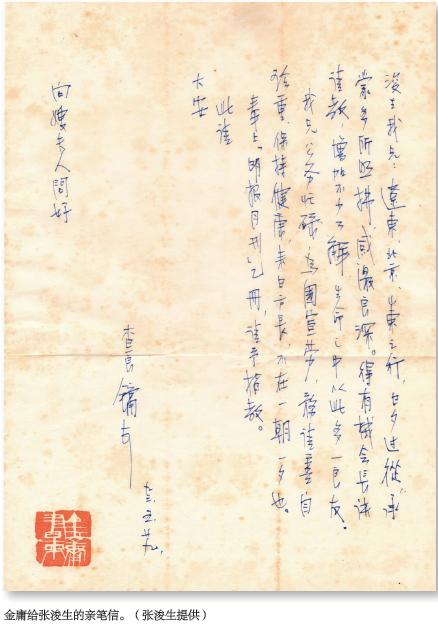

自此,由于工作关系,加上金庸先生祖籍浙江海宁,张浚生长期在浙江学习和工作,现在又是从浙江来到香港工作,和他有乡情之谊,后来的来往就很密切。1991 年,金庸先生给他的一封信中说:“你我相交多年,时复结伴同游,情好弥笃。平日交谈,于天下大事,国家政局,以及文艺书法,港事发展,事事捉机,可云知己。”并要张浚生在信函中以兄弟相称。张浚生回忆说,在长期的交往中,金庸先生的思想之明睿,知识之渊博,对事物分析之深刻,刚正不阿之人格,好学不倦之精神,莫不令他受教和叹服。

1998 年春,国务院决定合并组建新的浙江大学,并委派张浚生为筹备组组长。新浙大成立后,张浚生得知金庸先生有封笔不再写小说,拟到北大或浙大做学问的意愿,当即与潘云鹤校长商议,拟聘请他为新组建的浙大人文学院院长。潘校长表示完全赞成。

随即,张浚生写信并和金庸先生通话约谈。金庸先生经过短暂考虑后表示愿意接受聘请。随后,潘校长还亲自赴港面请。金庸先生在随后回复他的信中谦虚地说,从电话和来函中提请他出任新浙大人文学院院长“受宠若惊,极感荣幸。昨自省学识浅陋,且无大学中任教的经历……不敢勇于受此重任”。唯杭州为其桑梓之地,浙大虽非他母校,情谊上视若母校,若能同浙中学人共处一堂,钻研学问,亦是其平生所愿。同时提出希望对他不要过于厚待,他也会遵守学校的规定,一切秉公办事。

就这样,金庸先生担任人文学院院长,成为四校合并后学校最早外聘的院长。序中,张浚生也诚恳介绍了金庸的任职情况,“金庸先生在任期间,在这些方面都为学校做出了重要贡献。他在浙大先后组织过‘新经济条件下的生存环境与中国文化国际研讨会’、浙江大学人文学科的建设和发展研讨会等等。前者海内外知名专家学者云集,后者也是约请了全国20 余位顶尖的人文学科名家出席研讨。这些都对浙大人文学科的建设和发展起了重要的作用。会议期间还举办了多次学术报告,与学生互动,开拓了学生的眼界。他还亲自约请原联合国副秘书长、牛津大学圣安东尼学院院长高定爵士来校为师生开设讲座,由他自己做翻译。至于在校招收博士研究生,因为他对招收学生的要求很高,最终还只毕业了卢敦基一人。虽然我们对于外聘的兼职院长没有要求他们在校坐班,但他每年至少有两三次来校办公。每次来校都多达半月以上,期间分为中文、新闻、哲学、历史和国际文化等学系的学生开设讲座。有时还受到在杭的其他高等学校的邀请,为他们学校的师生开设讲座。”

“他实在是一位非常尽职尽责的‘院长’”序末,张浚生这样评价金庸先生的任职历程。

金庸在浙的好朋友之一

在金庸先生的故乡足迹中,出现了颇多张浚生的身影。

作为金庸任职浙大文学院院长的关键人物,聘任仪式上,身为浙大党委书记张浚生发表了热情洋溢的欢迎辞,他自称是“金庸迷”,看过金庸所有的武侠小说,并深深为其艺术魅力和深刻内容叹服,同时还高度赞扬了他在新闻、哲学、历史等领域的造诣以及为香港回归做出的贡献。张浚生说,查先生的应聘将对加强浙大人文社会科学的建设和人才培养,对学校开展国际学术交流、扩大国内外影响有十分重要而深远意义。

在浙大任职期间,张浚生也给予金庸先生更多的关心和帮助。比如金庸星的命名。金庸星的总编号为10930, 年度编号为1998CR2, 是1998 年2 月6 日由参加北京施密特小行星计划的科学家在河北兴隆县观测到的。根据惯例,小行星的发现者有给它定名的提名权,经中科院国家天文台研究员、北京大学天文学系主任陈建生院士等专家提名,国际小行星中心审定,2001 年3 月29 日这颗小行星被正式命名为“金庸星”。

当金庸获知该喜讯时,一向谦逊的金庸当然辞而不就。这时,金庸先生的老朋友张浚生劝他说:“这是你个人的荣誉,也是为学校添光加彩。”于是,为了这所中国著名大学能够拥有更高的知名度,金庸接受了这份至高的荣誉。

根据原浙江省侨办主任杨招棣先生的采访资料,张浚生就职香港后,拜访的第一位香港文化名人就是金庸先生;而金庸自己也曾说,在浙江两个最要好的朋友一个是张浚生,一个就是杨招棣了。可见俩人的莫逆之交实为深厚。

张浚生在序中曾这样表达主编这本书的初衷,“大诗人杜甫在他的《月夜忆舍弟》一诗中写道:‘露从今夜白,月是故乡明。’游子在外,不管到了哪里,不管创下多少业绩,有了多么高的荣誉地位,他总是会时时思念自己的故乡,思念那时的亲友,总感到家乡的一草一木都是那么美好,那么值得留念,甚至天上的月亮也比其他地方的月亮圆。金庸先生是一个很重感情的人。他热爱祖国,热爱家乡,虽然也曾经遭受过种种磨难,但他的爱国爱乡的炽热感情,始终不变。”对于张浚生而言,他对浙江的感情,又何尝不是在这书里书外呢。