找到军旅剧创作支点

2017年08月09日 14:10 中国新闻出版广电报 周振天

在西沙璨航岛,一位老兵问我:“猜猜,我多大?”瞅瞅他的模样,我不假思索地回答:“二十八。”他苦苦一笑:“二十二!岛上的人就是显老嘛!”

中建岛上,一位满脸稚气的水兵对我说:“这儿人少,离人家特近,哪一天您如果听见中央电台广播,说这儿被敌人入侵了,那我们早就光荣了。”说到“光荣”时,他还挤了挤眼睛,像是在讲一个有趣的预言。当时我心里一揪,差点落下泪来。这样的细节,我还可以讲出上百个……就是这些故事,让我内心涌动着讴歌中国军人的冲动。美学家钟惦棐说:“美学,是美的力学。美不表现力,而流于琐屑、流于茶余饭后、流于遁世,虽名曰美,实际恰恰是丑。”西沙、南沙军人的美,就是强有力的!在那被烈日炙烤成紫黑色的皮肤上,在被尖锐礁盘划出的伤痕间,在那脸上一道道与青春不相称的皱纹里,你都能感到美的张力,美的悦动。我自然地要以这样的美奉献给观众,来唱一首当代军人的赞歌。

描写革命战争历史的电视剧已经在观众中找到了立足支点,可见这个时代依然需要救国救民的英雄,仍需要一种舍生取义、阳刚血性的精神。而当代军旅题材电视剧仍没有找到可持续发展的支点,仍然是在一种四处摸索、急就章式的漂移状态下前行。面对当下社会的大语境,在保证几代军人集体历史记忆不受扭曲污染,坚守军旅电视剧创作定力的同时,也确实应当认真研究人们的观赏兴趣和动向了。如何才能够用自己作品的艺术魅力来赢得观众,使当代军旅电视剧不仅能够渗透强军梦的宏旨,也能在艺术品位和商业价值上实现多赢。尽管并非易事,但还是得咬紧牙关潜心探索,因为时代在变化,受众越来越年轻,竞争越来越激烈。影视本来就是大众传播艺术,可不敢忽略观赏性。就算是历史背景很凝重的题材,仍然可以举重若轻地设计有喜感的人物和趣味横生的桥段,仍然可以把作品写成观众爱看,电视台热播的口碑剧。

作为编剧,不能丢掉那个念想:我们这一代究竟想给后代子孙们描绘怎样的一个历史景观和未来世界?给那些精神、文化、知识都嗷嗷待哺的孩子们营造出怎样的一方道德环境和精神天地?

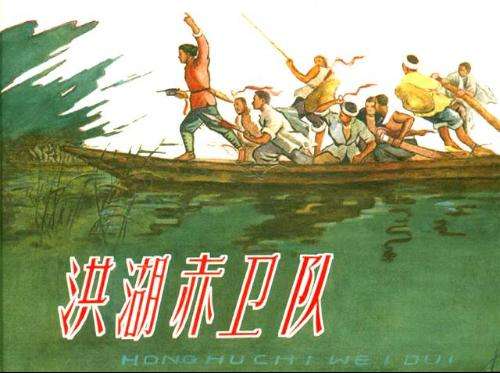

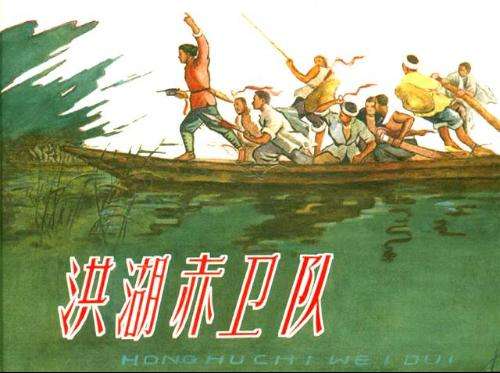

(作者系国家一级编剧,现任中国电视艺术家协会顾问、电视剧艺术专业委员会主任,代表作有《洪湖赤卫队》《舰在亚丁湾》《神医喜来乐》等。7月30日,周振天编剧艺术研讨会在北京举行,本文摘自周振天发表的创作心得。)