《相信》,让人相信的故事

2016年07月07日 11:15 八圈

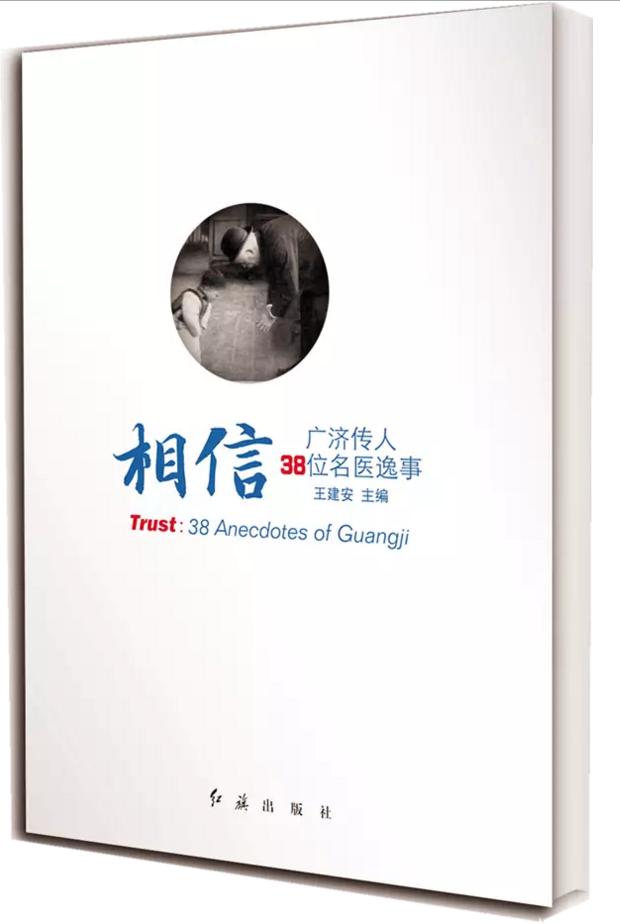

2014年底,在浙医二院的建院145周年院庆上,《相信——广济传人:38位名医逸事》作为礼物赠送给了前来观礼的嘉宾,浙医二院的郑树教授将其赠给新入院的医务人员,希望新一代继续传承延续145年的理想和信念。

彼时,我正在遥远的城郊印刷厂监工看样。间隙看到朋友圈里发的图,我终于松了一口气。回想整整一年之前,鲁强带我到庆春路的金钱大厦,与浙医二院推敲协议的细节仍历历在目。这一年里,人与事变换不停,鲁强去了新岗位短短数月后又毅然选择了新的行业,徐澜成了我的领导。大院里天天都是热热闹闹的新媒体、新工具、新概念、新速度。而每次摊开稿件之时,我看着一幅幅黑白照片,却仿佛进入遥远的老时光,从解放战争到改革开放后,从教会学校、教会医院到浙医大,一路跟随着老医生们的足迹,体会他们的苦乐与从容。

书名取作《相信》,是因为现在的医患关系有太多的不信任:患者怀疑医生牟利,医生惧怕患者撒泼,主管部门苦恼于舆论偏颇。这种状态的形成有利益的纠葛,有顶层设计层面的缺陷,有医者作为普通个体与过高的职业道德要求之间的矛盾。倘若更多的读者阅读此书之后,能跳出当前的剑拔弩张,以平和的心态去了解医者的艰辛和不易,尊重医生的诊断;倘若当前的医者能以这些老前辈为榜样,主动抛开专业主义和技术取向的傲慢,温和亲切地对待患者、理解患者,那这也算是我们作为图书出版者的小小欣慰。

在真正进入本书的编辑之前,我一口气买了十几本医学人文方面的书补课。接触到稿件之后,我才晓得补课补错啦。这些老医生们,个个志趣迥异,兴趣广泛,完全颠覆了我对医生严谨、严肃、严厉的三严印象。有的医生,动手能力极强,能在物质条件匮乏的环境下利用边角料做出简易的医疗器材;有的医生,爱好书法篆刻,逢到大事喜事或他人索求,便欣然刻一方印;有的医生,手术前要摸一晚上头颅先做预案;有的医生,一摸患者受伤部位便有了八分的判断;有的医生十分讲究养生,饮食睡眠极有规律;有的医生却是荤素不忌,特别喜欢吃甜食;有的医者,从年轻时就保持锻炼;有的医者却自嘲从来不锻炼,腿脚依然灵活;有的医者,自己患病后采用积极的治疗方式,多次开刀之后恢复得很好;有的医生则采用保守治疗,也是精神奕奕……尽管有这么多不同的旨趣、价值观乃至医疗方针,但他们都有几个最大的共同点,那便是一生坚持学习,同患者将心比心,坚守医者的操守与尊严。

采访郑树教授的作者朱瑾,郑教授对他的文章十分满意,约请他撰写自己的传记;在第一次采访陶祥洛医生之时,作者范典看到陶医生侃侃而谈,但第二次采访之前却传来陶医生溘然辞世的消息,令人扼腕。所以,感谢这本书的诸多撰稿者,他们的辛勤劳动,让我们见识到了白大褂之外的医者,真真正正作为普通人的医者,更让我们理解了穿上白大褂之后,医者的那份严谨、辛劳与责任。

“善为医者,行欲方而智欲圆,心欲小而胆欲大。”马奇医生1957年离家求学之时,他父亲嘱咐他这句话。我借花献佛,将这句话摘出来送给读者,愿大家都能相信《相信》的故事。