布拉格的出口

2016年07月07日 14:18 danyboy

【本文作者danyboy,感谢授权】

我从来没有去过布拉格。

但在汉语的世界里,布拉格这个名字似乎比这座城市本身更值得玩味。布拉格不像纽约、华盛顿、伦敦、巴黎、东京,这些新旧世界的通都大邑无论是否历经艰难,它们的一举一动至今仍然占据着各国主要报刊和门户网站的重要版面,因为所谓“世界舞台”,往往指的就是这些城市自身。

布拉格显然不属于这个政治经济金融中心的城市俱乐部。左派史学家霍布斯鲍姆曾在一次演讲中说:“中欧与东欧的国家没有一个敢认为自己处于文明的中心,因为它们都看着别的地区,尽可能地搜寻那些足堪作为进步与现代的典范,以供学习,这种心态尤以在维也纳、布达佩斯以及布拉格受过教育的中产阶级中最为显著。”(《论历史》p6)

但是,无论是左派的霍布斯鲍姆,还是右翼的中产阶级,在一座城市的艺术气质和历史传统等方面,谁都会同意布拉格和巴黎、罗马、维也纳、米兰、威尼斯等城市会站在一起,组成另一个城市俱乐部。当然,这些历史文化名城各有各的气质,并不能排出先后之分。不过,在汉语世界里,我们会看到另一种风景,很多中国疆土之外的城市名字会被赋予格外的诗意,正如日不落帝国时期的毛姆、吉卜林甚至阿加莎克里斯蒂也会频频使用远东的城市和意象来营造独属于那个时代的神秘。在中国,古人论诗,会专门谈论哪些词语宜入诗,哪些不宜入诗,古人也会在诗词里歌咏江南江北、京洛姑苏、台城茂陵。

到了现当代文学蓬勃发展的时候,异域的城市名称格外焕发出魅力,几乎没人会在诗中写到“拿骚”或“圣多美和普林西比”,但徐志摩会写他作别了康桥,李金发写他在巴黎遇见的女子,舒婷写她在柏林寻找一根不发光的羽毛,连周杰伦都会唱米兰的小铁匠,北岛则专门写过一首《布拉格》:

一群乡下蛾子在攻打城市

街灯,幽灵的脸

细长的腿支撑着夜空

有了悠灵,有了历史

地图上未标明的地下矿脉

是布拉格粗大的神经

梦在逃学,梦

是坐在云端的严历的父亲

有了父亲,有了继承权

一只耗子在皇宫的走廊漫步

影子的侍从前簇后拥

从世纪大门出发的轻便马车

途中变成了坦克

真理在选择它的敌人

布拉格,可以说是在汉语诗歌里最“入诗”的词之一了。布—拉—格,舌尖得由上颚向下移动三次,到第三次再轻轻悬在口腔里,布—拉—格,去声、平声、入声。在汉语里,只要提到这个名字,笔下就好像能飞出鸽子。为什么唯独是布拉格呢?我们在布拉格这座城市上究竟寄托了哪些诗意?

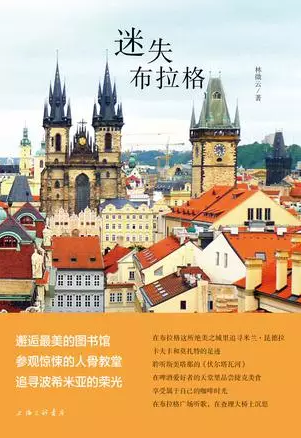

这就要问作者了,她最近写了一本《迷失布拉格》。是旅游手记,说实话,旅游书在八九十年代绝对属于畅销书,因为彼时出国的人很少。时至今日,有些境外旅游的成本比国内游还便宜,何况还有无数背包行走笔耕不辍的年轻留学生们。旅行仍然需要带一本书,但往往不是旅游书。因此,一本关于布拉格的书,绝不仅仅只是指点食物与博物馆的方向,也不能仅仅属于自己的行行摄摄。《迷失布拉格》的微妙之处正在于此,在读者面前,它没有自居为城市的主人,而是如初来乍到者一样,从城市的建筑、广场和街道中印证曾经的所读所忆;同时,若来此地一卷在手,亦不会感到拘束陌生。书是一个熟悉的陌生人。

但是,我觉得这本书更像一本迷宫手册。布拉格就像一座诗意的迷宫,每个人的出口都不同。循着这本书,或许就能找到自己的出口呢。就算从未拜访过这座城市,就像我,也可以为这座想象中的迷宫找到属于自己的出口。有的人是因为卡夫卡,于是他始终找不到出口,因为《城堡》本身就是一座现代人的迷宫;有的人因为德沃夏克,无论哪个乐团在城市里演奏“德九”,他都要跑去听,可哪个版本的“德九”是出口呢?有的人因为斯美塔那,他的出口在伏尔塔瓦河的尽头;有的人因为米兰昆德拉,那么无论他找到哪一个出口,真正的出口一定在别处;有的人还是因为米兰昆德拉,因为《生命不能承受之轻》被改编成电影了呀,而且名字就叫《布拉格之恋》,于是,电影最后的那个镜头,托马斯面前雨意濛濛的汽车前窗玻璃,就成了很多影迷们的出口;有的人因为哈维尔,他的出口是在1989,还是在1968?有的人因为波西米亚,没有布拉格就没有波西米亚;有的人当然因为蔡依林啦,他们的出口在布拉格广场上的鸽子那里。

我的出口在哪里呢?

我还不知道。