大于零 小于一

2016年07月06日 16:46 王颖君

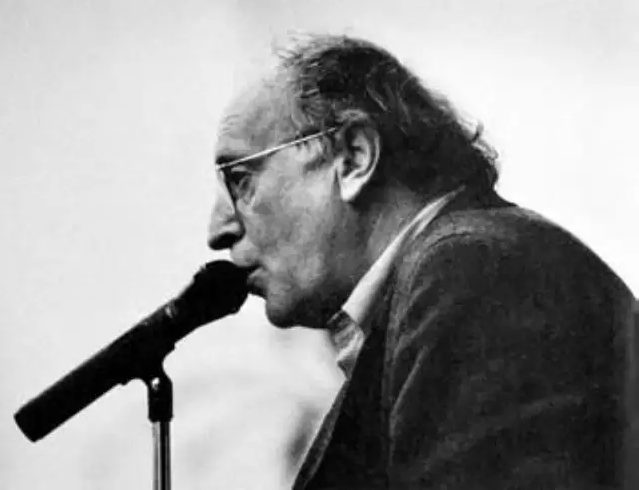

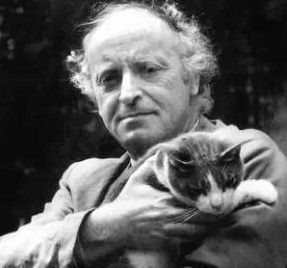

一直觉得真正的好书,应该是一部能够敲击读者心灵的文字集结。它用一连串的排列组合,将描述的画面依次呈现,让读者即便未曾经历过,也能体悟到那些苦痛或幸福;就算未曾感受过,也能明了那些颠沛与流离。早就景仰于俄裔美籍著名诗人、散文家约瑟夫•布罗茨基的散文作品,崇敬于他不多一词、不少一字的诗歌散文,只是苦于国内迟迟没有完整的翻译书籍,直到黄灿然先生苦心三年将其作品译成中文出版,才得以有幸一睹芳容。

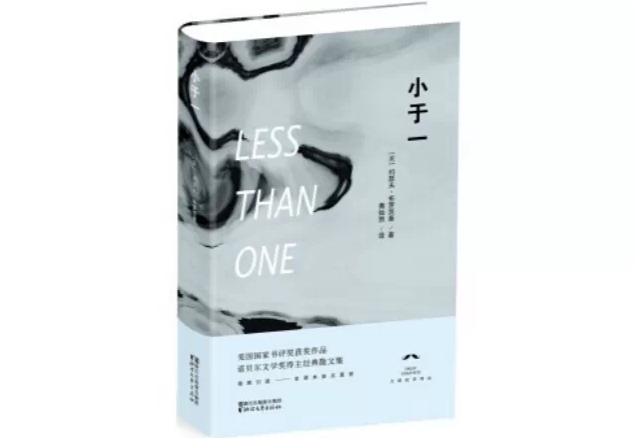

↑《小于一》是布罗茨基的第一部散文集,收录了布罗茨基评论诗歌与诗学的最卓越的散文作品,书名就取自书中的第一篇文章。与其说是散文集,我倒觉得它更像是一本布罗茨基讲述一生坎坷起伏的自传随笔。在书中,布罗茨基畅所欲言地谈文学、谈生活、谈历史、谈政治,充分展现了其渊博的学识以及常人难以想象的生活经历。

书中共有18篇散文,充分而有序地描绘了他的一生:作者1940年出生于列宁格勒的一个犹太家庭,在特定的环境下饱受种族歧视与区别对待,倔强而又任性的他15岁即选择辍学谋生,不再在学校看墙上挂着的领袖头像,听讲台上滔滔不绝的胡说八道。《一座改名城市的指南》、《文明的孩子》、《取悦一个影子》等篇章,又在一行行感人至深的文字中将布罗茨基成年以后的种种经历、思考、感悟娓娓道来。然而,在压卷之作——《一个半房间》中,作者提及,1964年,自己受苏联政府当局审讯,因“社会寄生虫”罪获刑五年,并被流放至西伯利亚。这是他人生中最为复杂的体验。一方面,在狱中,他饱读书籍,深刻了自己的思想,增长了知识与见解。另一方面,他也因未能在父母临终前尽孝而抱憾终身,行文处处充满追悔与伤痛,令人读之不觉心酸落泪。

↑置身于上世纪的四五十年代,作者的心境必当无比复杂。因此,《小于一》也谈及了不少政治话题,但它并非是一本单纯批判政府的书籍,窃以为,布罗茨基只是站在饱经沧桑的城墙之上,回首遥望那些深刻的历史,作为社会的旁观者,理性而又富有见解地抒发了一个,或者说是一群亲历者的观点与想法。正如布罗茨基获得诺贝尔文学奖时的获奖词所言,他的作品“超越时空限制,无论在文学上及敏感问题方面,都充分显示出他广阔的思想和浓郁的诗意”。

这的确是一本难得的好书,生活在二十一世纪幸福生活之中的我们,或许少有人能记得那段硝烟弥漫的岁月,更不不必说体会“被驱逐的犹太人的漂泊生活”。然而,布罗茨基通过文字带我们走进了一段真实的场景,那是恐惧与绝望交织的回忆,渺小的生命同战争与疾病相抗衡,人们经不起失败,因为死亡便是常伴失败的奴仆。不过,虽然如此,冷酷的坏境也恰好能投射出情感的温度。可以说布罗茨基是一个幸运的人,他遇到了阿赫马托娃、奥登等理解他、赏识他的良师益友,在他深陷狱中时奔走相助,在他颠沛流离时照拂鼓舞,让他一生能够转悲为喜,从不幸走入万幸。

↑布罗茨基说过,他对生活的记忆少之又少,能记得的又都微不足道。或许,岁月本身对于每一个人来说就是微不足道的。即便是这偌大地球,在宇宙万物中也都微不足道。其中举足轻重的,便只是相伴身边的亲人朋友。在此我不得不敬佩作者的父母,他们用温柔的教导、悉心的照顾、无悔的付出成就了今日的布罗茨基。蜗居于一个半的房间,同几十个邻居共用厨房与卫生间,他们不曾抱怨,反倒心满意足。的确,家人团聚,朝夕相伴,在那兵荒马乱的年代,已足矣。

↑除了布罗茨基的思想与文字,同样令我佩服的,是本书的译者黄灿然先生。在翻译此书的三年间,他经历了离异、父亲过世、搬家、辞职、迁居等等人生重大变故。然而他始终没有放弃翻译这本伟大的著作,并感激这份工作陪他度过了艰难的岁月。

岁月

大于零小于一

↑每个人活在世上,便是大于“零”的幸运存在,我们在冲向“一”的道路上往往遭遇挫折,甚至遍体鳞伤。但没有困难会没来由地出现,这一切都是人生的历练与磨砺。不要哭,如同布罗茨基的母亲所说,把眼泪留给更重要的场合,或许你会发现,成不了又有何妨——重要的是,在前进的路上,你,无怨无悔。