所有的叶子都相连

2016年07月05日 16:10 沈诞琦

【本文作者沈诞琦,毕业于复旦附中,普林斯顿本科,哈佛肯尼迪政治学院MPA,在美联储短暂工作过。作品《面对面的办公室——纪念艾伦•图灵百年诞辰》、《我所认识的约翰纳什》、《毁掉菲兹杰拉德的女人》在中文网络流传甚广,均收入于其新书《自由的老虎》。本文是作者自序,经作者许可而发布。】

【八圈:我认识沈诞琦并向她约稿的时候,告诉她她的文字令我想起了《人类群星璀璨时》。沈告诉我说其他出版社已经同她草签了出版协议,她不好毁约。我只能颇有遗憾地看着这本书出版面世。不过对于意义深远的文字,虽然不是从我手上出品,我对它也抱着敬意。作者最近因为某篇文章,遇到一些互联网群体的攻讦,在此希望作者能抛开这些负面影响,多写好的文字。】

一、

关于自己的第一本书《通向蜘蛛巢的小径》,卡尔维诺这样写道:“只要一个人还没有写他的第一本书,他就拥有自由。写作者一生中只能享用一次这样的自由。第一本书将给你下定义。”我十四岁时第一次读到这段话,就梦想着有一天自己也能拥有一本给自己下定义的书。我总设想那是一本长篇小说、或者短篇小说集,因为当时(直到今天也是如此)我对创作虚构作品有极大的兴趣。而现在我的第一本作品终于出版,与我的设想相反,这是一本非虚构的集子。

这本书《自由的老虎》由十几篇关于普林斯顿大学毕业生的传记构成,每篇长度万字余,尽量使用第一手资料,和许多写作对象以及他们的亲友们进行了一对一的独家采访,大量参考和核对了普林斯顿档案馆的校友档案、各大公共图书馆内的手迹、信件原稿。这本书中有几篇曾经在国内的几家杂志和我的私人博客上发表过,在本书定稿时都经过了较大的修改;书中还收录了几篇从未发表过的篇目,是第一次和读者见面。

卡尔维诺说“第一本书将给你下定义”,我的第一本书却在定义他人。可是这本关于他人的书实则充满了自传意义,我的人生在四年的写作中被极大改变了。我想说说这个改变的缘起,这涉及到这个集子中第一篇写完的传记——一篇因为显而易见的原因而没有被收录进书的传记。

在一定意义上,写作这一整本书,就是为了这一篇消失了的传记。

我的大学专业叫作运筹和金融工程,说白了就是金融加数学,我当初选择这个专业纯粹是为了丰厚的就业前景,实则毫无兴趣。据说一出国门海阔天空,我不相信。八零后的一代是如此保守持重,我认识的留学生学长学姐们一律全学了经济或者数学或者计算机,一律全去了投资银行或者软件公司。他们的榜样让我不知道除此之外还有什么人生道路可以走、值得走。于是我也依样画瓢,把大学的前三年花在解Black-Scholes模型和伊藤引理上,并在大三的第二学期拿到了纽约一家大投行的销售交易部的实习通知。只要在暑假实习里好好表现,我就可以换到毕业后的全职录取通知,然后像所有的前辈一样搬进曼哈顿做个金融民工。

这听起来顺风顺水,这听起来一点也不吸引人。

直到那时,我才意识到大学的前三年,我除了Black-Scholes模型和伊藤引理一无所学,对于那些人类古往今来所关切的最基本的问题,我仍然像高中时一样迷茫。作为发泄,我翘了那个学期剩下的所有专业课,由着性子去旁听自己感兴趣的课程。大三的最后一个星期,我坐在一节东亚历史课里,讲座讲到了中国的现代史,轻轻点过了八十年代末那场著名的风波。讲座的最后几分钟,教授突然插了一句:大家知道吗,那之后普林斯顿有一个校友捐了一百万美元,资助了二十六个流离的中国知识分子在普林斯顿的生活。

一下课我就去问教授,那个捐钱的校友是谁,他资助的二十六个中国人是谁?她报了一个名字,“约翰”,可是说不清楚姓是如何拼写,她让我去问她系里的一个同事。同事说,他也不清楚,不过我可以问问东亚图书馆的某馆员,他经手过这笔钱。馆员说我应该去找余英时教授谈谈。余英时教授说林培瑞教授也知道一点。林培瑞让我再去找方闻教授。方闻教授介绍我认识了普林斯顿美术馆的刘馆员……我和这些人谈二十余年前的往事,他们指点我去看1945年的大学入学申请、1979年的报告文学、1988年的“六集电视连续节目”、1990年的一张彩色剪报上24岁的中国女孩正在普林斯顿的标志性建筑前谈笑、1997年纽约时报上的一则讣告……不,这些事件没有按照时间顺序一一进入我的视线,我最先读到了1997年纽约时报的讣告,我的英雄死了,然后读到了1945年的大学申请,我的英雄违心说,“他想成为像他父亲一样的投资银行家。”——这句话直击我心,我不再是在调查故纸堆上的陈年旧事,我是回到过去在调查自己的未来。

二、

约翰•艾略特(JohnB. Elliott) 的童年是在爱达荷州祖父母的大牧场上度过的,其父是成功的华尔街证券商。高中就读于美国最好的私立学校埃克塞特学院(Phillips Exeter Academy),在校成绩全为A和A+。教导主任在他的毕业手册上写道:“这是一个聪明努力的年轻人,很显然想在人群中做得最好。可是他对周围的同学有时会显出孤傲的态度,更喜欢和年长成熟的人相处。在他所喜欢的英语和拉丁文上,他极有才华。他想成为像他父亲那样的投资银行家。”1945年高中毕业,他进哈佛大学,只读了大一第一个学期,战后欧洲的动荡和混乱就让他迫不及待地想去欧洲做志愿者。哈佛的导师对他的评语是:“虽然他成绩全A,但是他显然更被欧洲政局吸引,并不愿在学业上多下工夫。他想当个政治家。”他从哈佛退了学,在法国和德国之间开了两年卡车,救助流民,顺便通晓了法语和德语。

1947年,他入学普林斯顿重新开始大一,主修中世纪历史,个人兴趣为中东历史、阿拉伯语、中国艺术。1951年从普林斯顿毕业,是表彰成绩优异的Phi Beta Kappa荣誉社团的一员。普林斯顿的导师评价他:“他显然是个聪明的年轻人,只要想做的事总能做得最好。他的志愿是成为中世纪史教授。”大学毕业,他在沙特阿拉伯的国家石油公司工作了两年,掌握了阿拉伯语。之后,他入美国陆军服役两年,在柏林进行情报工作。退役后又环球旅行了一年。1958年,当他的世界之旅进行到第13个月时,纽约拍来加急电报,其父病危。他这才飞回美国,继承了父亲的风险投资公司和父亲生前的纽约股票交易所资深会员的空缺。

他从来不想当投资银行家,不想当政治家,不想当中世纪史教授,从来不想。在普林斯顿档案馆关于他的一百多页档案里,这显得一清二楚:他只想到世界各地转悠,执行各种危险而光荣的任务,身体力行地改变世界。而他的悲剧也是一个司空见惯的个人理想和社会责任的悲剧:老父亲一死,他便只能忘了环游世界的壮举,转而继承家族企业。约翰•艾略特担任家族风险投资公司总裁一职直至1997年心脏衰竭而死。从1958年到1997年那悠长的40年岁月中,他端坐在华尔街的办公室里,扮演着社会所期望的平庸角色。有多少次,他会怀念起德法之间蜿蜒的跨境公路,沙特阿拉伯一柱擎天的钻井平台,柏林森严冰冷的谍报装置,还有旖旎狂野的异国风光。每人都有排遣寂寞的方式,而艾略特选择了收藏文物。他开始收藏起日本民芸艺术、土著印第安人工艺品、非洲部落图腾、希腊罗马文物……这世界上他所不能切身体验的角角落落,他用当地的艺术填充自己的住所,幻想他正生活在彼时彼地。

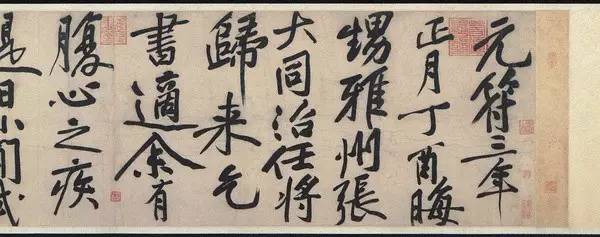

1967年,约翰•艾略特重游了普林斯顿大学美术馆。亚洲展厅里零星摆放着几张不起眼的中国字画。他想起了1944年冬天他在埃克塞特学院读书时曾读过的一本《生活》(LIFE),那份期刊的特写是8页波士顿美术馆藏的中国书画。这些书画的纸张和颜色保存都差透了,而艾略特却被横竖弯勾中蕴藏的美而深深震撼,他曾将8页彩照贴在自己高中寝室墙上。在1967年普林斯顿的美术馆里,年近四十的艾略特问美术馆馆长:“有没有可能收藏中国书法?”

真是天作之合。

那一年,红卫兵冲入梁漱溟北京的家,将“封建主义的玩艺儿”付之一炬,围着火堆呼口号唱歌。那一年,林风眠将平生所藏亲手浸入浴缸、倒进马桶。那一年,沈尹默将明清大书法家的真迹撕成碎片、在深夜倒进苏州河。大陆古玩市场轰然而倒。接下去的几年,艾略特和他的大学同学、著名美术史学家方闻教授走遍了香港、台湾、日本的大街小巷,在日本的旧书摊里找到了王羲之,在香港的闹市口找到了黄庭坚。短短三四年就收藏到了两百多份书法真迹,除王羲之、黄庭坚外,还有米芾、赵孟頫、唐寅、文征明等。2000年出版的The Embodied Image: Chinese Calligraphy from the John B. ElliottCollection的前言中称,艾略特是中国和日本之外最大的书法收藏家。

约翰•艾略特终身未婚,无子。平生所藏中国书法,全部捐献给他挚爱的普林斯顿大学美术馆,藏品常年在美国各大博物馆巡展。普林斯顿大学美术馆大部分中国藏品系约翰•艾略特无偿捐赠。他生前低调,捐物署名都为“无名氏”。这一秘密直到他死后才由家人公布。基于他对中国艺术收藏的贡献,普林斯顿美术馆的中国厅命名为“约翰•艾略特画室”。

三、

我永远记得,2010年五月的周末,普林斯顿美术馆的刘馆员(Cary Liu)带我去地下仓库看库藏。离故国千里之外,一个中国人把几十幅艾略特捐赠的书法一一挂在另一个中国人面前:王羲之、黄庭坚、赵孟頫、文征明……这颠覆了我对书法固有的印象:我总以为我只能在昏暗的房间里才看得到这些千百年的古迹,在玻璃柜后面,监视器闪着红光,人挤着人……而现在,这些古老的宣纸离得那么近,近得能听到纸的呼吸,“能摸吗?”“不要摸有字的地方。”于是我摸了摸那些宣纸,他不再是那没完没了的拓片、印刷册子、语文课本上的注释。刘馆员讲,这就是艾略特的梦想,艾略特想把普林斯顿美术馆的东亚厅建成一个学习型博物馆,馆藏足够多足够好,让学东亚艺术的学生不用去纽约就能看到这些真迹,看到由真迹组成的完整的艺术体系,甚至像我一样去触摸到宣纸的文理。

在那个时候,或者更早一点,眼泪掉了下来,因为我突然想起来自己是谁。我想起来无数个炎炎夏日,我正在完成暑假作业:电风扇下,磨着廉价的臭墨水,用着不断掉毛的毛笔,垫着昨天的新民晚报,在晕墨的宣纸上颤抖着手腕临摹王羲之。“向之所欣,俯仰之间,已为陈迹,犹不能不以之兴怀。”

在仓库的地板上,另一个馆员正在布置展品,她在给一件巨大的T恤别上无数个毛主席徽章。从仓库往上走一层,正是“约翰•艾略特画室”,当时正在展出一幅中国当代摄影的著名作品《为无名山增高一米》:1995年,十一个北京东村的年轻艺术家,脱光衣服,趴下身子,十一个裸体叠在一起,为无名山增高一米。在这个小小的异国美国馆,甘阳所谓的“通三统”如此戏剧化地并列在一起,儒家的传统、毛的传统、邓的传统。

刘馆员送了我几本讲艾略特书法收藏的书,我捧着这些厚书走出美术馆,阳光灿烂,美术馆正对着一棵大树,每片叶子都被光线照得绿得透明。看着大树,我突然想通了一件简单的事:所有的叶子都是相连的。

所有的叶子都是相连的,从王羲之到《为无名山增高一米》,从一个本不相关的美国白人到他帮助过的二十六个中国人,从新泽西州普林斯顿到中国上海——再到我的家。可是何处是我的家?是上海还是普林斯顿,是中国还是美国,在哪里生活,用哪种语言,依凭着哪一种现实,做哪一个梦?自从高中来到美国,我没有一天不处于这样的身份焦虑中,直到这天我在普林斯顿美术馆摸到了王羲之,我终于停止了这样无意义的追问。所有的叶子都是相连的,于是只要把叶子们串起来,看清它们连接彼此的树枝,我就回到了家,不管我身处何处。这就是过去四年我完成的事情,不断串起叶子,串成了《自由的老虎》。

四、

由艾略特先生出发,我看到了许多有趣的枝桠和叶子。我一一调查了他在九十年代初用百万美元资助的所有二十六个中国人。外界常常只感兴趣二十六人中的两个,那个二十四岁的女孩和那个曾成为“总统的客人”的天体物理学家,而其实二十六人中的每一个都充满了故事。这些人中有中国经济体制改革研究所的所长,有1978年宪法修正案起草者,有1988年那著名的“六集电视连续节目”的总撰稿人。他们仓皇来了普林斯顿,一开始想聚在一起做一些事,然后时机过了,人心散了,人们携家带口地离开,去另一个城市,找另一份工作,和中国彻底无关,和政治彻底无关,有人皈依了基督教,甚至成了牧师。

二十六人中只有一个再没有离开普林斯顿,从未停止中文写作,直到2005年去世。好几个星期,我的调查聚焦在这个理想主义者身上。刘先生,八十年代中国最著名的记者,中文非虚构长报道写作的先驱。我怀着极大的兴趣读完了他的出版作品,读完了赵越胜写刘先生的《燃灯者》,然后发现普林斯顿的图书馆里居然藏有Liu【】 Bin【】yan Papers,刘赴美后笔耕不辍却无法发表的所有手稿,去世后都交由普林斯顿图书馆保存。我去图书馆想借出这箱手稿,图书馆查了好久说箱子应该还在某馆员的办公室里,我去找那个馆员,他愣了一会终于想起这回事,我们去他堆满杂物的办公室找了几十分钟不得,他让我第二天再来。第二天去,他尴尬地说,“找不到了,大概是不小心弄丢了。”

“大概是不小心弄丢了。”于是一个曾被称赞为“中国的良心”的记者最后二十年的努力刹那消失了。发现艾略特先生以来,这是我最灰心的一天。不是因为专政或者暴力,而仅仅是人的粗心,一段历史就凭空失却了。那一天起,非虚构写作成了一个迫切的任务。在历史消失之前,我要把它写下来。

关于艾略特先生的传记,2010年春末我写完贴在自己的日志里,几天之后被删。可是,在这个由艾略特先生开头的关于普林斯顿校友的写作计划里,我不断与艾略特重逢。

2011年春,我在大学寝室里Skype采访了1992届校友彼得•海斯勒(Peter Hessler),这位曾经的纽约客驻京记者当时正在科罗拉多州学阿拉伯语,不久将被纽约客派往开罗。当时的中国大陆只引进了他的第三本书《寻路中国》,正在计划引进他的第一本书《江城》。而我最喜欢的是他的第二本书《甲骨》,《甲骨》的最后一章,彼得带着黄山毛峰去弗吉尼亚的养老院探望中国著名的翻译家巫宁坤,而巫宁坤正是艾略特先生帮助过的二十六人之一。对彼得的采访是我第一次正式采访陌生人,采访很快变成了一个优异的非虚构作者对后辈的鼓励和指点。在日后的多次通信中,彼得让我想清楚了写作的一些基本问题,并不断鼓励我完成这一系列的校友传记。彼得给我的信件让我想起了1998年彼得自己收到的长信,他大学新闻写作课的恩师约翰•麦克菲(同时也是1953届校友)写信给身处涪陵的彼得,鼓励他把“江城”的经历写成一本书。

2012年夏,我采访了2008届的博士校友许杰,他是旧金山亚洲艺术博物馆的馆长,也是美国历史上第一位担任大型博物馆馆长的亚裔人士。相谈了几小时之后,我才意识到,当许杰2001年在西雅图艺术博物馆工作时,曾一手承办了艾略特书法收藏的美国全国巡展,从展品选择到展览册的制作,皆出自许杰的之手。

2013年11月,在那篇关于艾略特的传记被迫删去了四年之后,我突然收到了来自1987届校友Xiaowei Waldron的来信。不知为何,她在最近居然读到了这篇早被删去的传记,并辗转找到我的联系方式,和我分享她的故事。她是共和国成立后最早来普林斯顿念本科的大陆学生之一,后来嫁给了普林斯顿一位研究中国历史的教授。那二十余位受艾略特资助的中国人来普林斯顿后的第一个圣诞节就是在她和她的丈夫家中度过的,直到今天她仍然和其中的两位保持着联系。她告诉我她对艾略特的印象:“他是一个非常低调安静的人,热爱中国艺术和文化。当时他没有想第二遍,就非常安静地把这笔钱捐出来,好让这些中国人有房子住,有一个小小的组织,一个可以工作的地方,一个可以统筹照顾他们的人,还有一份可以让他们发表自己作品的杂志。我觉得你的那篇文章是向这样一个安静的英雄致敬。他是中国人的朋友,当然了,也是一个继承了普林斯顿最优秀传统的杰出校友。”

因为显而易见的原因,这篇向艾略特致敬的文章没有被收录进书。一片安静的叶子能被遮蔽起来吗?被一只大手,一堵墙,一张网?可是人们能从其他的叶子开始观察,出发看它们枝干伸展,伸展到了同一片空白。这么多叶子,最终都抵达到这片空白,于是人们能猜出来,这安静的空白中一定存在着什么。

五、

至于我呢。大三暑假我去了纽约那家大投行的销售交易部做实习生,不过大四毕业后我没有回那家投行,而是去了央行做宏观经济政策分析。我很喜欢我在央行的工作,在全球经济大衰退和量化宽松这个有趣的时间点,央行的工作没有让我局限在一小片叶子上,而是得以不断观看和分析一整棵大树。工作了几年,我最近又重回学校,正在读国际发展方向的研究生院,学习如何解决很多国家都面临着的贫困和与之相关的社会问题。对于现在这种生活状态我唯有感激。为什么选择了这样一条路?我难以解释清所有决定的所有原因,可是艾略特先生的存在的确是我走到现在的决定性因素。我但愿我正在过着艾略特喜欢的那种生活:到世界各地转悠,身体力行地改变世界。

这本书的大部分篇目完成于我在央行全职工作的几年里,我把所有周末都花在采访和写作上。这本书带我去了美国和中国的许多地方,还有无数次重回母校普林斯顿的旅行。我的一个采访对象说,写传记就是“钻进他人的皮肤里”,真的就是这回事,写作传记是呼吸着他人的呼吸,生活着他人的生活,成为写作对象那样的人:作家、科学家、外交官、博物馆长、小丑……有些已经去世了几十年了,当我写完他们,我感觉自己的一部分也已经死去了,干净地死去了。有些才刚刚摆脱二十多岁一穷二白的困境,刚成家立业,我经常和他们联系,因为想知道那个成为我生命一部分的人是不是过得还好,当我偶尔听到朋友们议论他们时,我都心头一暖。这些写作对象都是普林斯顿的校友,他们的人生经历彼此相连,就像叶子连接着叶子,A的存在影响了B,B的人生改变了C……除此之外他们还有更大的共同点:当我第一次听到他们的故事,我就想穿越时空去认识他们。

历史让我害怕,那些恐怖的年份如此庞大:1914、1945、1959、1976……如何保证这样庞大的恐怖不再重蹈?Xiaowei Waldron女士也许会对此惊讶,不过收到她的意外来信的确是我四年来最美妙幸福的一刻。我喜欢她对艾略特先生的描述,这与我自己的想象如出一辙。我尤其喜欢她重复了三遍的那个词:安静。在那些喧嚣骚动的年代,最终会安静地涌出这些英雄,一声不响地制止恐怖。《自由的老虎》是一本向安静的英雄致敬的书,陈述了十几段安静的私人历史。感谢1951届校友约翰•艾略特带来的这一切。

感谢我的读者,在近处,在远方。