替孩子翻书|孩子的语言是最好的诗

2016年06月15日 17:26 布克

儿子的书架又多了一本诗集—《阁楼上的光》,儿子说是儿歌。当然,这本书依然是我事先看过的。

这本书腰封上的广告语是:创《纽约时报》50年在榜时间最长记录,一部让童年更快乐的杰作,一部让成年人找回童心的杰作。是哈佛大学和斯坦福大学新生必读书。图·文都是谢尔·希尔弗斯坦。

我平常买书,最不喜欢的就是书有腰封。看到腰封上那些所谓的名家说的一些无用的话就反胃。读书纯粹是为愉悦自己,我觉得尽可以任性些。

但孩子该读什么书,我现在还在摸索阶段,我只能用最笨的方式,看各种推荐,然后翻一下,如果有眼缘,立马拿下,自己仔细看过,适合儿子读的,有必要的话陪他一起读一遍,该引导的地方引导,特别好的就直接放他书架上。

我非常喜欢《阁楼上的光》这本诗集,觉得它适合任一年龄段的孩子看,我从中发现,诗人就在我们身边,我们身边的每个孩子天生就是诗人啊!把孩子平时说的话记录下来,稍一整理,不就是一首首好诗吗?

这诗句太日常了,孩子的视觉,孩子的语言,生活场景的一次次呈现。这些诗句,或多或少,我都从我儿子的口中听到过。

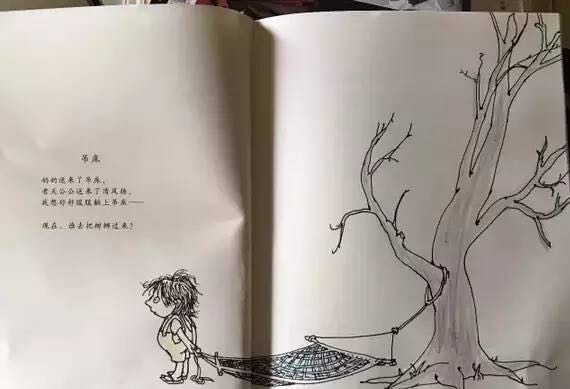

比如,《吊床》:

“奶奶送来了吊床,

“老天公公送来了清风扬。

“我想舒舒服服躺上吊床——”

可是,没有拴吊床的树,怎么办呢?诗人写道,“现在,谁去把树挪过来?”哈哈,是不是很可爱?!

另外,这本书的设计也非常棒,孩子一定会喜欢。页面上有大片大片的留白,且配的都是简笔碳笔插画,显得非常干净。

一首诗一般占对开两页,诗写在其中一页上,插画则横跨在两张页面上,也有是一幅横贯两页面的插画串连着两首诗的。总之,每幅插画都很有趣。孩子可以在留白处任意添加想象中的画面,也可以在插画上涂上想象的色彩。

比如这首《吊床》,左页面中间写诗,插画则是一个一头乱发,穿着背带短裤的小男孩,他手拖一张吊床,吊床另一端系在一棵老树上。这棵树也就是孩子脑中,他希望有人帮他挪过来的那棵树。我们发现,这张插画就是横跨了两个页面的,孩子的样子也很有意思。

我看的时候,忍不住给这个孩子的背带短裤涂上了黄色,给树的枝头涂上了淡淡的蓝色,其实是想涂淡绿色,可是我当时手边没有绿色,就找了蓝色替代。

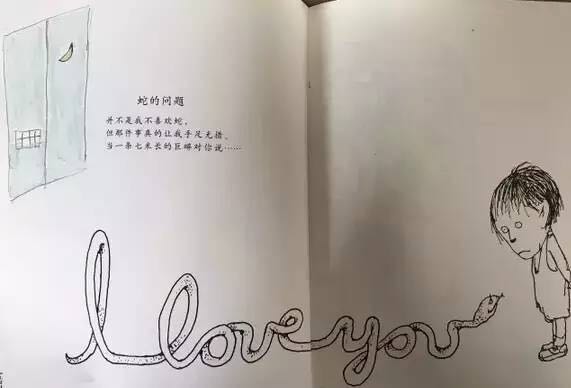

还有这首《蛇的问题》:“不是我不喜欢蛇,但那件事真的让我手足无措。当一条七米长的巨蟒对你说……”说什么,诗中没有点明,应该是“滋滋”声吧,但从孩子想哭的样子可以看出,孩子是非常害怕的。可是,在孩子的世界里,他想到的依然是好的一面,巨蟒在跟他说话,只是他不太能接受它的样子。

这幅插画我很喜欢,但说不清为什么。

我在看这本书时,一抬头,刚好看到一弯月亮悬挂在我的窗外,我便信手找了支笔,画了扇窗在左上方,因为我的窗就在我的左前方,遗憾的是我从没学过画,想画下窗台上的绿植却未能成功。

这本书唯一遗憾的地方是,其中有一两首诗可能不适合低年龄段的孩子阅读。低年龄段的孩子对不合常规的举动、言谈似乎特别有兴趣,特别喜欢模仿。而且一但有这样的情况发生,你就得花很多心思才能让他改过来。

比如,我儿子有段时间特别喜欢说,你们再怎么样,我就离家出走。后来我细想了一下,这件事的发生是从他听了《逃家小兔》这个故事开始的。当然,我并没有说这个故事不好,而是我自责我没有事先听一下这个故事,在他听的时候,作一些讲解和引导。

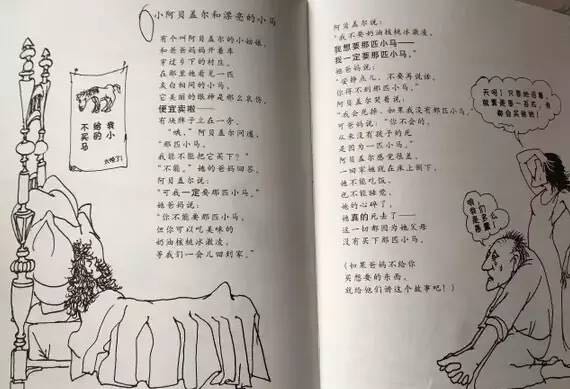

这本书中有首诗我是重点圈出来的,《小阿贝盖尔和漂亮的小马》,这是首叙事诗,讲小女孩小阿贝看中了一匹漂亮的小马,小女孩一定要买,父母一定不让买。然后,小女孩回到家不吃饭、不睡觉,心碎,死了。

诗人最后写道:“这一切都因为她父母/没有买下那匹小马。/如果爸妈不给你/买想要的东西,/就给他们讲这个故事吧!”

在儿子阅读这本书前,我特意翻到这首诗,跟他一起读了一遍,然后作了些引导。告诉他,其实这样做是不对的,人不可能想要什么就都能得到,而且,因为得不到一样东西就去死,那更是什么都得不到了,花呀、鸟呀,还有爸爸妈妈呀,就都看不到了。

儿子一旁插话说,而且,想什么就得到什么,做人就没劲了呀,对不对?

听儿子这么说,我才放心地把书交给他。早上,他坐在沙发上看得非常认真,一首一首读过去,边读边跟我讲,看到一些插画则笑得手舞足蹈。

“妈妈,这个小孩太自私了呀,他说,如果他死了,他让上帝让他的玩具也都死掉。为什么不留给别的小朋友玩呢。而且,说不定这些玩具不想死呢。”

好吧,为了儿子,我甘愿做个翻书党。