他人的电影和你的生活

2016年06月14日 14:51 dawenxi

在一个周六的天还没亮的清早,我被设定的闹钟叫醒,迷迷糊糊的开车去远在十几公里路程的新家面见新的园丁。这次搬家的动机很简单,我再也无法忍受一天把接近两个小时的生命浪费在拥挤的101高速公路上。说起来讽刺,作为一个当今最庞大的网络上的帝国公司的一颗小螺丝,在工作上我们研究的是如何让一个请求能提高几个微秒的性能问题,而在现实生活中,我们却对漫长以小时级别衡量的通勤束手无策。这个庞大的公司把它所在的小镇变成了名副其实的白天监狱。从早上七点到晚上八点,它的员工只能待在里面,除非他能够忍受在高速公路上龟速爬行。

在见完园丁后,按计划我准备去附近的宜家选购点东西,在路边一家美式快餐店里吞下一份油腻的早餐后,手机上的地图告诉我宜家是早上10点才开门。于是我才意识到我需要在这个简陋的快餐店就着一杯劣质的咖啡度过一个小时,在飞快刷完社交网络上的三大俗-晒旅游景点,嗮美事,嗮娃,以及扫过了一系列的鸡汤后,我想起了木老师给之前寄的我的书稿独立日。

2003年的浙大校园网上,当时的木卫二还不是现在大家熟知的MovieL的名号。记得初次对他有印象,是当时电影版中有个叫SleepForest的网友贴得一篇篇关于岩井俊二电影的长文。当时因为网络速度的提升和视频文件压缩技术的发展,使得在网上下载还算清晰版的电影变成了可能。在这之前需要攒钱去买画质模糊不清字幕粗制滥造的VCD青年,当时只需要借这免费的校内局域网就可以下载到各种电影电视剧动画等。这几乎是给一帮在校有无穷需要消磨时光的学生们打开了生活中的一扇窗,一个新的世界。

当初浙大飘渺水云间中最火的三个版之一就是媒体资讯版,这个大家交流各种下载资源的版面。而作为媒体资讯版的兄弟版电影版,与其说它是电影评论,它更像是一个大家推荐片子和交流观后感的地方。在当时大家阅片量都少得可怜的时代,谁拥有更广阔的视野,能够对各种经典电影导演如数家珍,能够热情洋溢地书写文字,谁就是电影版的大拿。SleepForest就是在当时版面上出现的。当时引起大家注意的并不是他的阅片视野,而是他实在是太能写了。记得当时版里的好网友“在水中”就经常向我提起SleepForest说他每个帖子都是洋洋洒洒数千字,读起来非常带感。所以在下一轮版主的选举流程中,我就拉拢他做了小弟,成了新一任的版大版二,后来我们又拉进了另一个女写手“Alty”成了版三。于是乎,和以往电影版版主们重管理不同的,这一任是真正的影评写手版主们。就打个不恰当的比喻,这版面由原来的工业界制作人引导,一下子换成了作者电影人的导向。

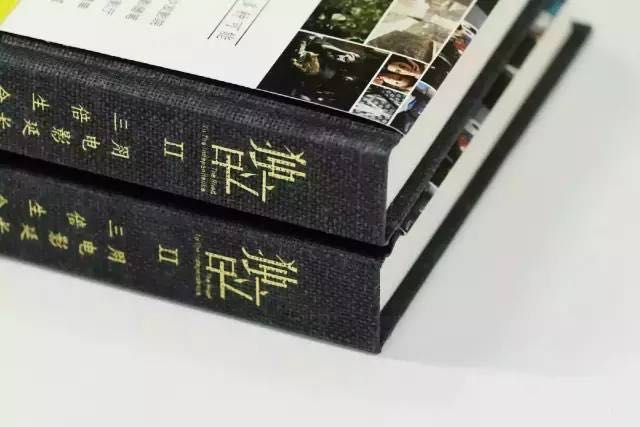

《独立日:用电影延长三倍生命》内文

那时的校园电影评论在本来就刚刚起步的内地电影评论界背景下是一片蛮荒之地。有个笑话,每周必有一个月经贴是来写周星驰的“大话西游”的。所以当时的我们难免幼稚地给自己背负上了普罗米修斯的使命。年轻的人总以为需要改变的是他人的观念。我当初总是持有根据自己的电影启蒙得到的一个观点,为什么普通人喜欢看爆米花电影和商业大片,是因为他们从来没有机会看到过真正拥有艺术价值的好片。一旦他们机缘巧合地看过几个真正的好片后,他们就会感觉无脑爆米花电影片如同嚼蜡。的确当时的我在生活中也是这么身体力行的,而且有了几个成功的例子。比如我某个大学室友看了我推荐的“天堂电影院”后,他看到影片中失恋的主人公躺在码头上呼喊着来场大雨吧,然后影片中真的迎面而来了一场大雨。我室友对这个场面回味无穷,后来特意向我感叹道这世界上居然会有这么美妙的电影。如今的我,身边的同事或者普通朋友偶尔得知我还是个电影迷要求推荐电影的时候,我总会笑笑先问他们喜欢看哪类的电影再给出相应的中规中矩的推荐。

最初的木卫二和我,就是属于那种自以为背负着天大的使命的理想主义者。我们一边孜孜不倦地下载着各种资源(当初媒体资源版的FTP站点还给我们开了VIP专线),一边忙着把各种好片介绍到版面来。从已经影史上已经盖棺定论的名家,费里尼,伯格曼,安东尼奥尼,特吕弗,黑泽明,塔可夫斯基,或者是已经成名但还处于创作旺盛期的导演,比如当时的大卫林奇,侯孝贤,王家卫,还有我们敏锐地捕捉到当时刚在三大电影节(柏林,戛纳,威尼斯)刚刚崭露头角的新锐导演,比如刚刚以“远方”在戛纳一战成名的锡兰,还有以处女作“回归”捧得金狮的萨金塞夫,还有当时的国内第六代电影人比如贾樟柯,娄烨,都曾经是我们力推的对象。

当时版面上还有很多其它迷恋电影的人,除去评论外,更多的是大家喜闻乐见的关公战秦琼式的讨论,给一些风牛马不相及的影片和导演座次。另外就是对如何评价一个片子是好片还是烂片的无休止地论战。在这个公说公有理,婆说婆有理的话题上,最终达成了共识,作为对电影的主观感受,我们尊重每个人对电影的主观评价,但是最终我们无法避免要把电影放在艺术评判的价值体系上。在这样一个体系里,还是能够把这个作品和其它作品做精确的比较而确定它相应的位置。

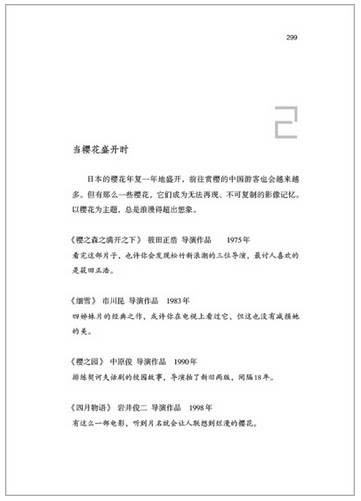

和我注重欧洲电影不同的是,当时木卫二的视野更关注在东亚电影。通过他的一系列文章,我得以认识了一些日本的年轻导演,比如黑泽清,青山之治,周防正行,桥口亮辅等。木卫二的文字细腻却不做作,文采飞扬却又不失率真。从他的影评中有着对电影实在的一一对应,却又能巧妙的回避泄漏情节。即便是你没看过电影本身,在读他的文字的时候,你还是能够感受到字底下电影跳动的脉搏,好比是电影作者在透过电影和文字的双重介质后,还能神奇地在你耳边喃喃自语。当你回头看完电影后,你对电影的直接感受又能和木卫二的理解形成另一层面上的共鸣。这让电影这种单方向传输的艺术形式通过影评人的这一层达到了沟通的可能,我们不再成为电影散场后孤独的岛屿。当初我读到木卫二写青山之治的“人造天堂”的影评时候,除去赞叹他的文字写得精妙以外,这本电影已经在我脑海里深深留下木卫二的观感。后来留学在美国大农村一个百无聊赖的深夜我看完“人造天堂”后,它里面描绘的人生的孤独感以及最后逆境救赎的光亮,让我又回想起了木卫二的文字。在把那篇影评找出来后一口气读了好几遍还不够,还隔着时差在MSN上和木卫二讨论起来。

《独立日:用电影延长三倍生命》内文

当时的电影版就像我们几个人一起做了一个关于电影的白日梦,就像贝托鲁奇的“梦想家”里的青年们一样,电影被我们当作了对抗有着条条框框的社会,以及我们被设计好的人生。在当时这个只有三条成功之路,读研,出国,进外企,的校园里,这个梦终究是要醒来的。所以之后人见人爱的版三“Alty”事业节节高,成为了名誉业界的天使投资人张洁。而我则上了人生最大的一条贼船,去美国读PhD,去践行杨德昌的名言“和结婚一样,去美国也是一个可以让你以为一切都可以重来的幻觉”,而木卫二苦于专业的局限,先是回到了老家,从事一份事业单位工作。他并没有向我们抱怨什么,但这其中的委屈和幸苦,在之后他的一篇网络日志中流露出来,就像理想主义遭受的挫折一样,他写到家里人辛辛苦苦送他去大学读书,寒窗四年后,他回到老家后,家里人还需要到处送礼才把他塞进了这个事业单位。我们这一代本来的人生,似乎也可以用当年大家毕业用来自嘲的引据经典“张华考上了北京大学;李萍进了中等技术学校;我在百货公司当售货员:我们都有光明的前途”来完结。可是木卫二还想继续理想主义一点,就像某本不能说的电影中的主人公“余虹”那句我还想再活得激烈一点。

一年后在网上再碰到木卫二的时候,他已经辞去了老家的工作,跑到杭州,做起了全职影评人,然后因为杭州的电影资源不够,他又跑到了北京,成为了名副其实的影评人“北漂”。我和他在现实生活中并没有多大的交际,但他就是一个在文字中藏不住自己的人,当时读着他的影评和日志,还是能感受到他当时的生活的幸苦。无数被拖欠的稿费,约了稿死命催却在交稿后玩失踪的无良编辑,网上专门给他所有影评打上无用标签的黑子们,以及无休止地因为各种原因而被迫搬家的颠簸。以致于一段时间我都能担心他的生活,生怕有一天他就会人间蒸发一样消失。当时我和另一个共同网上好友罗绫谈起木卫二的事情,我们觉得他应该向现实低点头,找个稳定的单位挂靠下,生活和电影,到底先有了生活,还是先有了电影,这个问题的答案是显然的。我在30岁的一篇人生总结中,谈到电影在我生活中的扮演的角色,反思我年轻的时候电影先行的生活状态,最后谈到电影回归到生活的爱好后的坦然。这正是我当时对苦闷的木卫二的建议,首先我们需要享受生活后,才能去更好的享受电影。然而这被西雅图另一位挚友“有钱姐”恶狠狠地解读为“以前一穷二白的时候,你是痛苦地热爱着电影,现在有钱后,就在这里大谈人生鸡汤,才能真正坐在电影院欣赏电影。这论调实在是狗屎”。后来我反思,这也许是自己无法摆脱的与生俱来的中产阶级和一心想成为知识分子的矛盾印记。电影和生活,本来就没有必然的先后。就好比,对于一个敏感苦闷的少年来说,“四百击”可以是他的全部,对于一个视恶疾俗的青年来说,“麻将”可以是他的生活中的一道光亮,而对身处左派运动潮流中的普通人来说,“鲸鱼马戏团”又可以是启明的圣经。和我现在看完这些电影后沏茶谈笑风声相比,他们是不是应该有比我更直接的体验。

就好比“独立日”中的木卫二提起的“无姓之人”一样,在每一个辗转反侧难于入睡的深夜,我们是不是会和尼莫一样,给自己以往的人生提出一个又一个的如果。这些如果让我们的人生充满着私密的遗憾,所以我们需要有电影这样一个能制造一个又一个“白日梦”的机器。就像杨德昌借他电影中的人物口中述说的一样“电影,让我们人生延长了三倍”,这也是“独立日”这个书的起源。作为一个看着木卫二一步步走上了全职影评人的朋友,在我眼中,他永远不是他所处的同代影评中最完美的一个,论文字的精巧和理论阐述,我更喜欢科班出身吴觉人,他也没有像Magasa那样各种典故信手捏来的知识厚度。但他的文字无时无刻地反射着影片本身对他的冲击。当初我们在版面最痛恨地就是不看片就能胡诌出一大段的网友,这后来也成为了他的一个隐性的道德行规,所以仔细看他的文字,总能看到和电影中一些不为人知的冷门细节回应,那些让我不时让我会心一笑的细节。

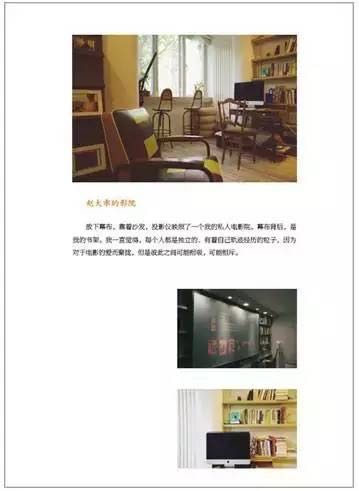

回到文章的开头,当我在一个简陋的美式快餐店,就着一杯劣质的咖啡,读完“独立日”后。我起身到了宜家,穿过了一个个摆设地玲琅满目的房间,在结账长队中,在我前面的一对情侣仿佛是从“和莎莫的500天”中走出来一样,一个一手一个冰淇淋,结账的机器坏了,热恋中的他们就仿佛静止在这个时空中。而我却早已经走神回到了木卫二的“独立日”,仿佛看到了锡兰“远方”中清冷早晨白雪皑皑的伊斯坦布尔海边长凳上抽了一口劣质香烟的摄影师。我很喜欢木卫二在书中写的关于科恩兄弟的“醉乡民谣”的那段,“这部电影很轻盈,也很安静,你可以享受这段放任自流的时光。像黄狸猫爬过窗台,像黑暗中投来的一束光”。在漫长如同排队的当下平庸的生活中,我不停咀嚼着这句话,就像看到“醉乡民谣”中的“有趣的失败者”卢因戴维斯的生活在我面前上演,仿佛木卫二成为了我生命中的某个如果,这也是“独立日”对我的意义。

THE END

《独立日:用电影延长三倍生命》

木卫二 著

2016年1月15日