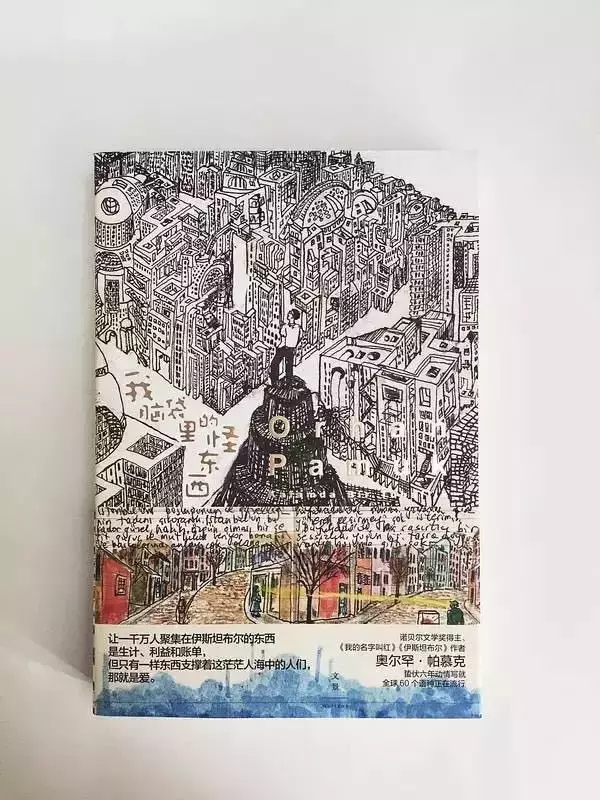

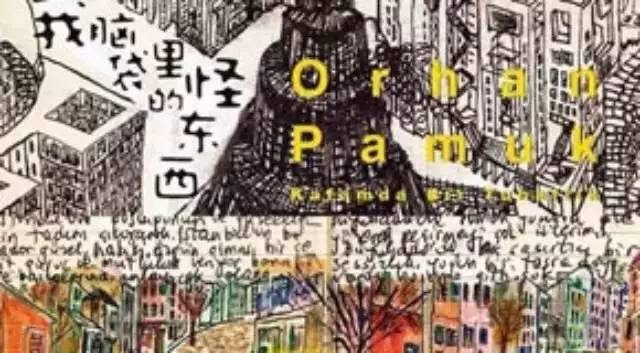

脑袋里的怪东西就是——伊斯坦布尔

2016年06月12日 11:05 布尔斯伊坦

按:

奥尔罕·帕慕克是个拥有精致的建筑能力的作家,能以一砖一瓦建设出一个景深的可观世界。以至于在他的作品中,几乎无法明确作家与建筑家的界限。但在新书《我脑袋里的怪东西》,帕慕克做出了令人惊喜的艺术转变,他精湛的建筑能力发生“内倾”,尽管像他过去的所有作品一样,伊斯坦布尔永远是最核心的主人公,但这一次,伊斯坦布尔不再是单一的建筑物,单一的地图,而成为了生命历程的一部分。

就这样,我慢慢理解了伊斯坦布尔这个城市同时,理解了自己的故乡。我似乎理解了为什么当年拆迁的时候,我对即将新建的现代高楼兴奋不已,但那些老顽固的住户却表达出那样强烈的抗议。这一次,帕慕克在每个游览者的内心,都建设了一座伊斯坦布尔。

《我脑袋里的怪东西》,形式上多少有些成长小说的意味;而较具备思想性的成长小说,要么是矛盾的成长,要么是同向的成长,总之都是双向的。人和大地在时间容器内发生令人唏嘘的变化。但无论结果如何,人肯定会衰老,而大地注定会成长,就像汉姆生小说《大地的成长》那样,一代又一代之后,人会发现最终一切的生命历程,一切的成长与改变都回归大地。相比大地而言,人不过是一位“栖居者”。《天使,望故乡》的最后,美利坚的乡村大地,依旧是那片乡村大地。

奥尔罕·帕慕克的所有小说,几乎都建立在同一片大地(同一座城市)上——伊斯坦布尔。这个城市既承担了所有历史背景,也承担了所有地图结构,是所有悲欢离合生发的漩涡中心。

小说里的历史背景,不能真的像戏剧那样当成背景来写。大仲马的小说全都有很浓重的历史背景,但正如他本人所言,一切历史都不过是个幌子,《三剑客》和《黑郁金香》互换历史时间几乎不会造成任何影响。大仲马的历史背景,是平面的,是幕布;挂在后面仅供遮蔽,然后演员在台上唱念做打,前后有着巨大的分离空间。而同时,观众也不是看幕布的,而是看演员的。看基督山伯爵,而不是看拿破仑·波拿巴的保皇党。

只是,在前期,奥尔罕·帕慕克陷入了一种过度迷恋于“立体的历史建筑”这样一种技巧中。他将所有的精力都投入到了建筑中,例如《我的名字叫红》中苏丹的细密画坊。他的艺术风格偏重于成为艺匠,用笔触建立了细腻、辉煌、反复的立体迷宫,在阅读过程中,无论读者还是作者,都化身成为迷宫内的漫步者。《我的名字叫红》就处于依赖给来访者展览石块组成的阶段;书中大量的人称视角转化把读者带入一个又一个精雕细琢的房间,欣赏富有情节与诠释力的平面壁画。

而在新小说《我脑袋里的怪东西》,他开始将地图融入身体的生成。

“奥斯曼帝国瓦解后,世界几乎遗忘了伊斯坦布尔的存在。我出生的城市在她两千年的历史中从不曾如此贫穷、破败、孤立,她对我而言一直是个废墟之城,充满帝国斜阳的忧伤。我一生不是对抗这种忧伤,就是跟每个伊斯坦布尔人一样,让她成为自己的忧伤”。

奥尔罕·帕慕克

《伊斯坦布尔:一座城市的记忆》

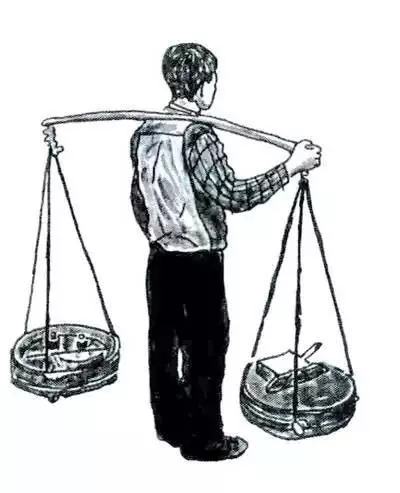

小说(名义上的)主人公麦夫鲁特是自幼跟随父亲来到伊斯坦布尔买酸奶和钵扎的孩子。带着孩子的眼光,在生命历程中不断注视着伊斯坦布尔这座城市,注视着它在白天与黑夜的不同,注视着它在不同年代的不同姿态。就这样,这个建筑大师的脑袋灵活后,伊斯坦布尔这座城市也灵活了起来。我说本来也是,建筑雕塑和文学艺术的最大不同在于,前者无论采用何种形式,完成后就是稳定不变的,而文学艺术的魅力则在于流变。伊斯坦布尔不再是已经完成的雕塑形式,而是一座尚未完成的城市。为什么未完成?因为麦夫鲁特的生命历程没有完成。就在这样的过程中,麦夫鲁特的生命历程,读者的阅读历程和伊斯坦布尔的历史里程融为一体。

如果这些历程缺失了,那其余的部分也随之变得枯燥,丧失生趣。

生命历程无法离开故乡;如果脱离了对故乡的回忆,那么剩余的成长空白算是什么?

故乡的存在,也无法离开生命体的回忆。就像文章开头我所说的,当家里的那片小区要拆迁的时候,人们对于罗锅桥的怀念,对于某个玻璃厂的留念,对老火车站的不舍,在我心里都是没有的。老烟台在我心里是缺失,甚至不存在的。即使有再多的清晰照片证明它的容貌,它依旧不存在。

就这样,奥尔罕·帕慕克更换了他的建筑手法之后,开始着手于这两条脉络的连接,编织一个扑朔迷离的故事。

“先结婚,再爱情”

亲爱的苏莱曼,我的孩子,重要的不是一开始谁爱上了谁,婚姻里重要的是婚后的幸福。

整部小说就围绕着这样一个令人伤心的爱情故事。或者婚姻故事。无所谓了。

** ** **

麦夫鲁特的情书究竟是写给谁的?

是他第一眼就一见钟情的女人萨米哈,还是他写信时头脑里想的拉伊哈,还是后来私奔乃至真正度过婚姻的那个拉伊哈?

这个问题一开始看似阴差阳错,几乎改变了麦夫鲁特的人生。但随着时间的流逝,这个问题变得越来越不重要。这个一开始被麦夫鲁特和好友苏莱曼遮掩的绝对秘密,随着时间的流逝也变得几乎人尽皆知——他的情书是写给萨米哈的,而不是拉伊哈。

然而,和他共度幸福美满婚姻的人,却正是婚前没有产生任何爱情的拉伊哈。

** ** **

私奔的那一天,麦夫鲁特怀着激动的心情等候在约定的地点。终于,苏莱曼带着约定的那个女人来了——然而:

“这不是他在堂兄考尔库特婚礼上看到的姑娘,而是她旁边的姐姐。他们在婚礼上让他看见了美丽的姑娘,现在却送来了她的姐姐。”

就这样,为了不让拉伊哈伤心难过,为了维护她的名誉,麦夫鲁特和拉伊哈开始了一段真正的“没有爱情的婚姻”。结果,他们生活得相当幸福。

多年后,他真正心仪的对象——萨米哈和她的情人私奔,两个人带着浓郁的爱情结合,但不久之后,两个人矛盾重重,她的情人也离奇死去。不幸的萨米哈成为寡妇。

** ** **

在这个故事里,一切都错位了;但是似乎,错得恰到好处。

麦夫鲁特的爱情看到的是迷人的萨米哈,带走的是安静本分的姑娘拉伊哈,看起来他在无意中恰好带走了爱情与婚姻最宁静圆满的结合形式。既没有永远不安的狂热,也没有波澜不惊的平淡。我又想到很多人眼睛里所看到的“伊玛果”——源自小说家施皮特勒同名小说的形象——那就好像是水里的月亮,无论多么残缺,多么暗淡,只要有心之水的流动,那月亮就楚楚动人。有时,爱情并不能圆满什么,只是来自爱情的目光让止水流动了起来,于是增添了动态的光辉。

这种光辉能带走吗。也许能,但是很难。捞月亮的人估计是天下最完美的渔夫了,但他有百分之九十的概率只能捞起原本就来自内心的流水,而捞不到那月亮。很多情况下,爱情就是如此乐观的自娱自乐。

因此,最后麦夫鲁特回到了一切错误开始的源头,带着一副修正的心态,和萨米哈结婚了。结果一切都没有修正。当他头脑里冒出关于幸福的种种场景时,他脑中呼唤的声音,依旧是拉伊哈。“在这世界上,我最爱拉伊哈”。

因为拉伊哈是他理想的生活。是他确确实实捞在手中的月亮。也许不那么明亮,也许不那么动人,也许不过是一层劣质的广告剪纸。但是,总比渔网里空荡荡的水要好。

我这么说,听起来似乎世俗了一点。毕竟爱情不是物品。

我们家楼上有一对年轻夫妻,经常打架;我上学时期就经常一边听他们吵架摔东西的声音,一边写数学作业。他们的爱情故事,一定比那些经过媒妁之约,平淡安静的夫妻的故事要多得多。爱情和婚姻似乎就是这样一种解不开的矛盾;有时也想问自己:是喜欢有故事呢,还是喜欢平淡幸福呢。

谢天谢地,我是个写故事的。可以拒绝回答这个问题。

“别放弃,卖钵扎的”

钵扎,它本身就是个多么矛盾的产物啊。

这即是小说的另一个连贯全体的成分。

钵扎作为传统饮料在伊斯坦布尔越来越被遗忘,同时,正是由于这种遗忘,它又不断被人呼吁,被人珍重。这让我想到如果家里楼下来了吹口哨卖散奶的人,妈妈也会跑下楼去打一瓶的。这是一种对传统的守护。

“麦夫鲁特知道,当自己叫卖‘钵——扎’时,他内心的情感会传递给那些坐在家里的人们,这既是真实的,也是一个美好的幻想”。“别放弃,卖钵扎的,别说在这些塔楼、混凝土当中有谁会买,你要一直卖下去。”

麦夫鲁特做的事情,大概也是我想做的事情。

** ** **

我也想这么一直写下去。一个人在黑夜中写下去。未来,在房间里玩电竞游戏的人,听到外面有人扯着嗓子、可怜兮兮地叫卖——小说~小说……哦,他们会买几页随便看看吧。

就这样,在小说中,麦夫鲁特带着他脑子里的怪念头,夜复一夜地走上街头去叫卖钵扎——虽然中间由于波澜起伏而终止过;他的奇异目光扫过伊斯坦布尔的每一条街道,以经验和记忆的方式建立了伊斯坦布尔都市。“城市生活的深奥,来自我们所隐瞒的东西的深奥。”在这个意义上,伊斯坦布尔街道的深邃似乎不会停止;他在街头的叫卖——从破陋混乱的一夜屋,到几十年后的现代化公寓楼——也在以独特的方式对城市进行探索和融合;作为历史的一部分,这场探索不会终止。在这部小说里,买钵扎的麦夫鲁特——写书的帕慕克——所绘制的伊斯坦布尔地图是层叠性的,一层又一层各不相同地叠加,不是为了凸显精致的立体感错觉,而是为了看到每一层地图的不同与变化:

“麦夫鲁特在伊斯坦布尔生活了二十年。随着新路,拆迁,楼房,大广告,店铺,地下过街道和过街天桥的出现。麦夫鲁特感到伤心,因为他在二十年里熟知的习惯了的城市旧貌消失了;而与此同时,他更多地觉得城市在为自己改变,由此他又感到了一份欣喜。在他看来,城市并非自己走入其中的一个早已建好的地方。他喜欢把伊斯坦布尔幻想成一个自己在其中生活时建造起来的,未来将更加漂亮、清洁和现代的地方”。